卢力媛 科技日报记者 王春

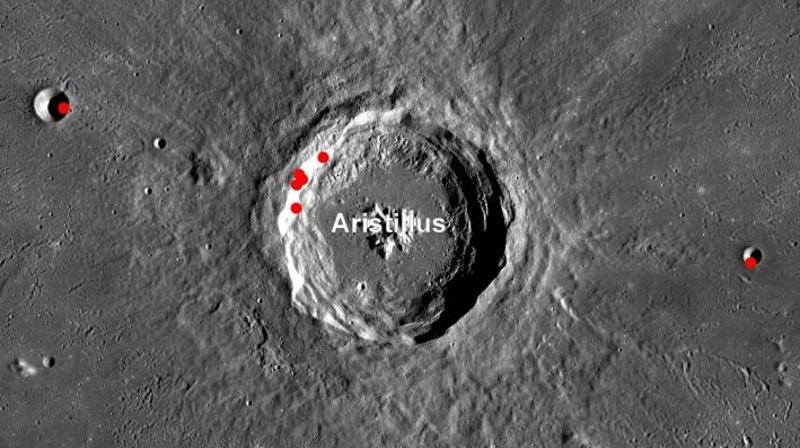

风云四号卫星搭载的红外探测器,如同永不疲倦的“热成像之眼”,穿透厚重云层,精准捕捉着大气温度、湿度的三维分布;嫦娥六号探测器上的红外成像光谱仪对月壤成分进行“指纹级”识别,同时获取月表影像和数百个连续波段的光谱数据,为科学家揭示月壳演化奥秘提供关键证据……空间红外探测技术已成为对地观测、深空探索和国家安全的关键“天眼”。

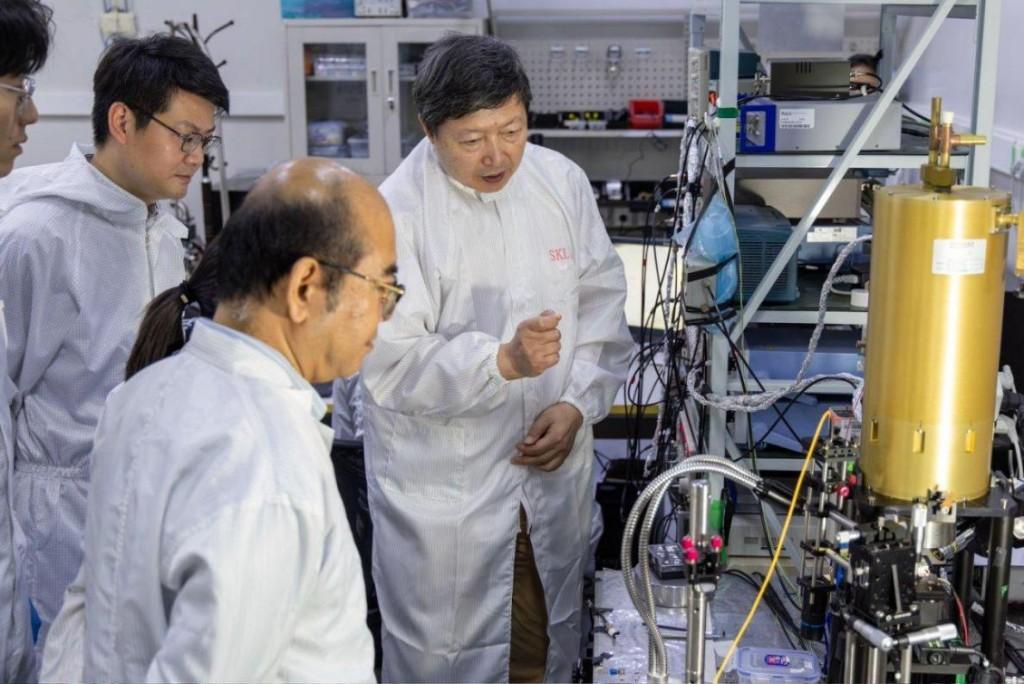

中国科学院上海技术物理研究所陆卫研究员带领团队从底层物理原理突破,破解了困扰红外科学界多年的“暗电流”难题,研制出国际领先的空间红外量子阱高光谱型焦平面器件,让中国卫星拥有了从太空精准分析地球物质成分的“火眼金睛”。

“科幻迷”颠覆理论破锁而行,解红外探测世界难题

20世纪70年代,《珊瑚岛上的死光》《第二次握手》等科幻作品中描绘的科学世界,让年少的陆卫心驰神往。1979年,他怀揣科学梦想考入复旦大学物理系激光专业,开始了系统的物理学学习。

1983年,陆卫进入中国科学院上海技术物理研究所,师从著名物理学家、中国科学院院士沈学础。在当时“物理学黄金时代已过”的普遍论调下,陆卫坚信:“物理学为工程与技术学科提供根基,其重要性不可替代,尤其是在支撑国家战略技术方面。”这种信念,奠定了他一生坚守基础研究、服务国家需求的思想基石。

1988年,陆卫获德国洪堡基金资助赴德深造。临行前,他立下“学成必归”的承诺。在德期间,他争分夺秒地工作,研究成果实现了对诺贝尔奖核心成果“Haldane猜想”的光谱学实验验证,发表于《物理评论快报》。1991年,他婉拒国外优厚待遇,如期归国。

“我从国外留学回来,充分感受到国内实验室为我们年轻人创造的好条件,让我们去冲去拼。在这里搞科研,我有当家作主的感觉。”陆卫回忆道,“中国正在奋发图强,希望我的科研成果能为国家所用,这样才不枉国家对我们的培养。”

回国后的陆卫迅速展现出领军人才的担当,入选上海市首批“启明星计划”。他将目光锁定在我国空间红外探测亟待解决的核心瓶颈上,开启了以基础研究服务国家需求的攻坚之路。

空间红外探测器是卫星的“眼睛”,但长期以来,我国航天应用迫切需要的高灵敏度长波红外探测器,性能受制于一个世界难题——“暗电流”。

陆卫说:“暗电流就像在完全黑暗的环境中,相机传感器自身产生的‘雪花点’噪声。在探测遥远星体微弱的热信号时,这些内部噪声会彻底淹没真实信号,导致‘看不见’或‘看不清’。”

面对西方的技术封锁,陆卫认识到,模仿是不够的,必须从最底层的物理原理进行突破。他带领团队开启了“国家需求牵引基础研究,基础突破驱动颠覆性应用”的螺旋式上升创新路径。

从半导体界面电子态的物理学基础出发,陆卫提出了“电子局域化操控”理论。他的团队首次在实验中观测到半导体沟道中经电场加速后的热电子温度,揭示了局域化电子的准绝热输运机理,突破了传统的能量耗散焦耳定律限制。

这项基础研究的颠覆性发现,发表于国际期刊《科学》。更重要的是,它启发陆卫提出了被称为第四类跃迁的量子结构红外探测新模式,并指引团队成功研制出量子阱长波红外焦平面器件,其核心性能指标——暗电流水平优于国际同类产品,为我国空间红外探测安上了一双“明眸”。

服务国家重大需求,把论文写在浩瀚星河

“科学研究要为国家所用。”是陆卫常挂在嘴边的话。陆卫团队的研究成果,不仅发表在高水平学术期刊上,也不仅体现在分别获得国家自然科学和技术发明二等奖上,更在我国多项重大航天工程的成功应用中得到价值实现。

解决了“看得清”的问题后,国家对空间遥感提出了更高的要求:不仅要看到物体的形状,还要分辨物体的成分。

陆卫团队又向下一个目标迈进——让卫星不仅能成像,还能分析目标的物质成分。这就需要实现高光谱探测,相当于给卫星的“眼睛”配上“超灵敏的化学分析嗅觉”。

团队再次从物理源头创新,巧妙地将微纳光子结构与量子阱探测器深度融合。这如同在每一个探测像元上刻制了纳米“光漏斗”,能将微弱的红外信号高效“聚集”和“浓缩”,极大提升了探测灵敏度。根据专利数据,该技术让探测器在13.0-15.2微米波段的响应率提升了5.3至12.3倍。

在此基础上,团队成功研制出国际领先的空间红外量子阱高光谱型焦平面器件。这项技术让我国卫星拥有了在全球范围内精准识别、定量分析温室气体(如二氧化碳、甲烷)排放的独特能力,为我国在全球气候变化话语权的博弈中提供了全球观测的数据支撑。

2020年,量子阱长波红外焦平面器件成功应用于我国新技术试验卫星G星,实现了我国高性能量子结构的红外探测器在航天应用的起步。团队还成功研制出单片集成56光谱通道的新型红外焦平面器件,应用于遥感三十七号卫星,光谱通道是美国Landsat-9卫星上同波段的同类器件的10倍以上,被认为“是我国由航天大国迈向航天强国的重要一步”。

作为学科带头人,陆卫非常注重人才培养和团队建设。他建立了一支覆盖从红外物理到空间应用全创新链的跨学科团队。“跨界对于基础研究的突破非常重要。有组织的科研各显神通才能出现颠覆性突破。”陆卫表示。

面向未来,陆卫团队已经开始布局新一代红外探测技术的研究。他们将探索更加先进的纳米结构和新材料体系,进一步提升探测器的性能和可靠性,为我国的深空探测事业提供强有力的技术支撑。

网友评论

网友评论