科技日报记者 韩荣

9月16日,记者从山西省考古研究院获悉,日前科研人员通过对山西五台县一处明代墓葬中出土的瓷灯盏进行科学分析,识别出其使用的燃料成分,为研究中国古代照明技术与社会生活提供了珍贵实物依据。

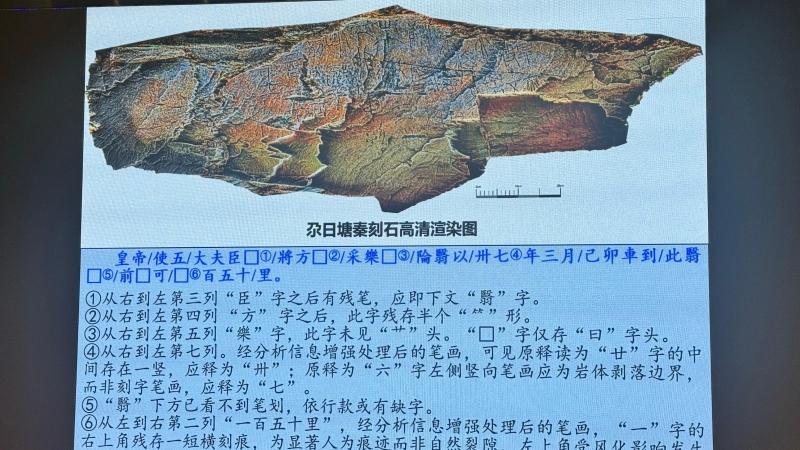

灯具除了作为日常生活中的照明用具,在墓葬中也多作为明器随葬,为逝者在阴间照明。按照丧葬习俗,这些灯具多被放置在墓室中部或者角落。2021年,山西忻州市五台县出土一件明代瓷灯盏,其器形似碗,胎体较厚,无釉,表面可见明显黑色燃烧痕迹。

由于古代有机燃料残留物极易分解,难以保存,以往研究多集中于灯具形制,对燃料本身的分析较少。目前资料显示直到魏晋南北朝时期才有植物油榨取技术,所以早期的灯普遍应该是使用动物油脂作为燃料。

考古人员介绍,中国古代常用于照明燃料的几种动物油(羊油、牛油、鲸油和猪油)熔点都比较低,最高也就在45℃到55℃之间,最常用的猪油的熔点则低于人体温度,而蜡料的使用可以有效地提高熔点,有减少油烟、增强稳定性和使其不易在空气中变质的作用。从魏晋开始到明清,中国古代照明中植物油燃料使用渐趋增多。

为了进一步研究灯盏所用燃料成分,考古人员运用了显微红外光谱等先进技术手段,对灯盏内微量炭化残留物进行精细分析。

结果表明,该灯盏使用过的燃料包含亚麻油、羊油和蜂蜡三种成分。亚麻油属于植物油,羊油为动物油,蜂蜡则属于蜡类。多种燃料混合使用,可能旨在提升照明效果、减少油烟或延长燃烧时间,反映出明代在照明燃料配制方面已有一定技术经验。

考古人员表示,此次发现不仅证实中国明代在北方地区已掌握多种燃料复合使用的照明技术,也为研究当时农作物种植、动物养殖及手工业发展提供了重要线索,对理解明代社会生活习俗具有积极意义。

(山西省考古研究院供图)

网友评论

网友评论