9月23日,我们迎来秋分节气,昼夜均分,大地金黄。

今天也是我国第八个“中国农民丰收节”,是辛勤劳作一年的人们庆祝收获的节日。

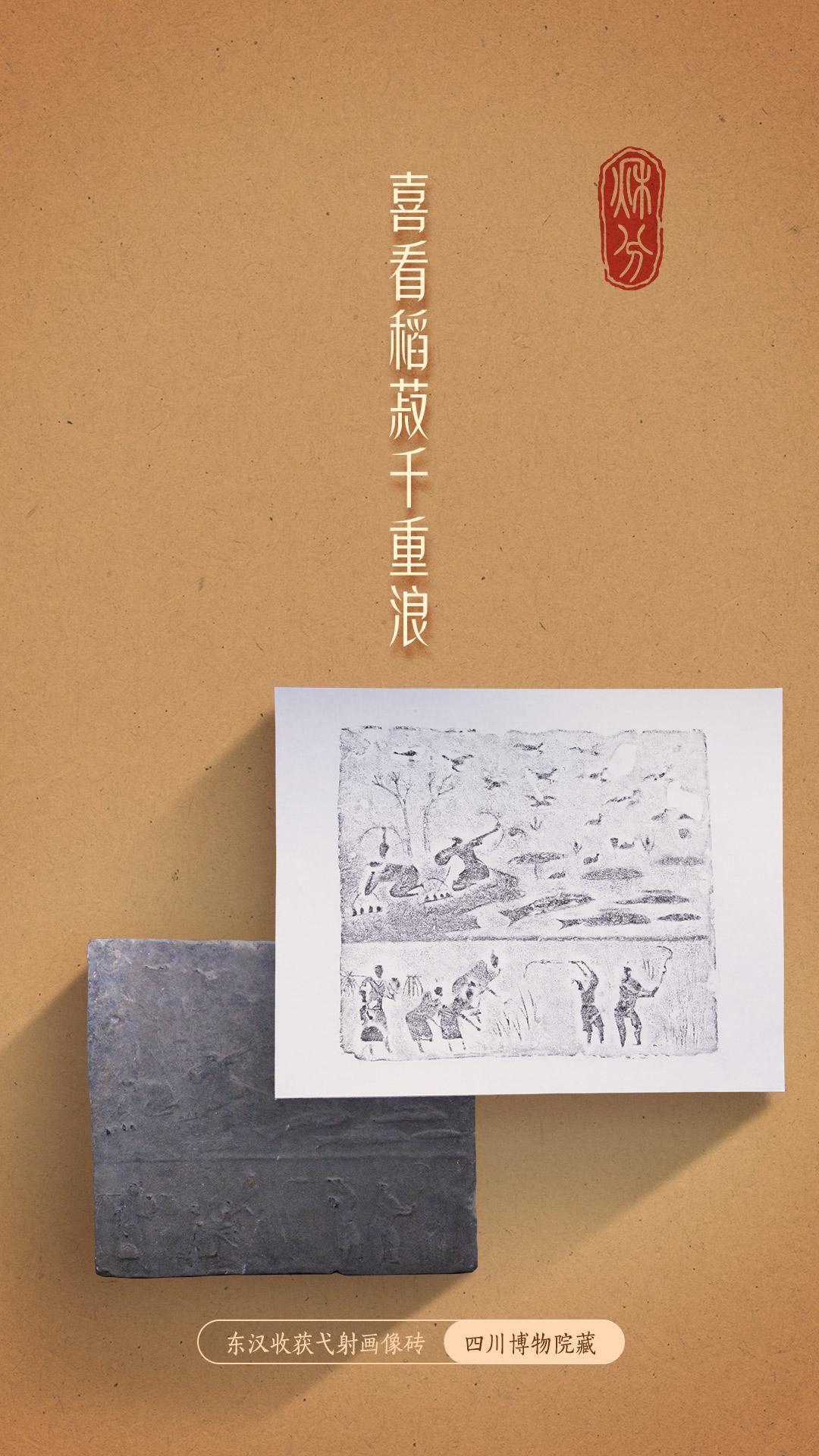

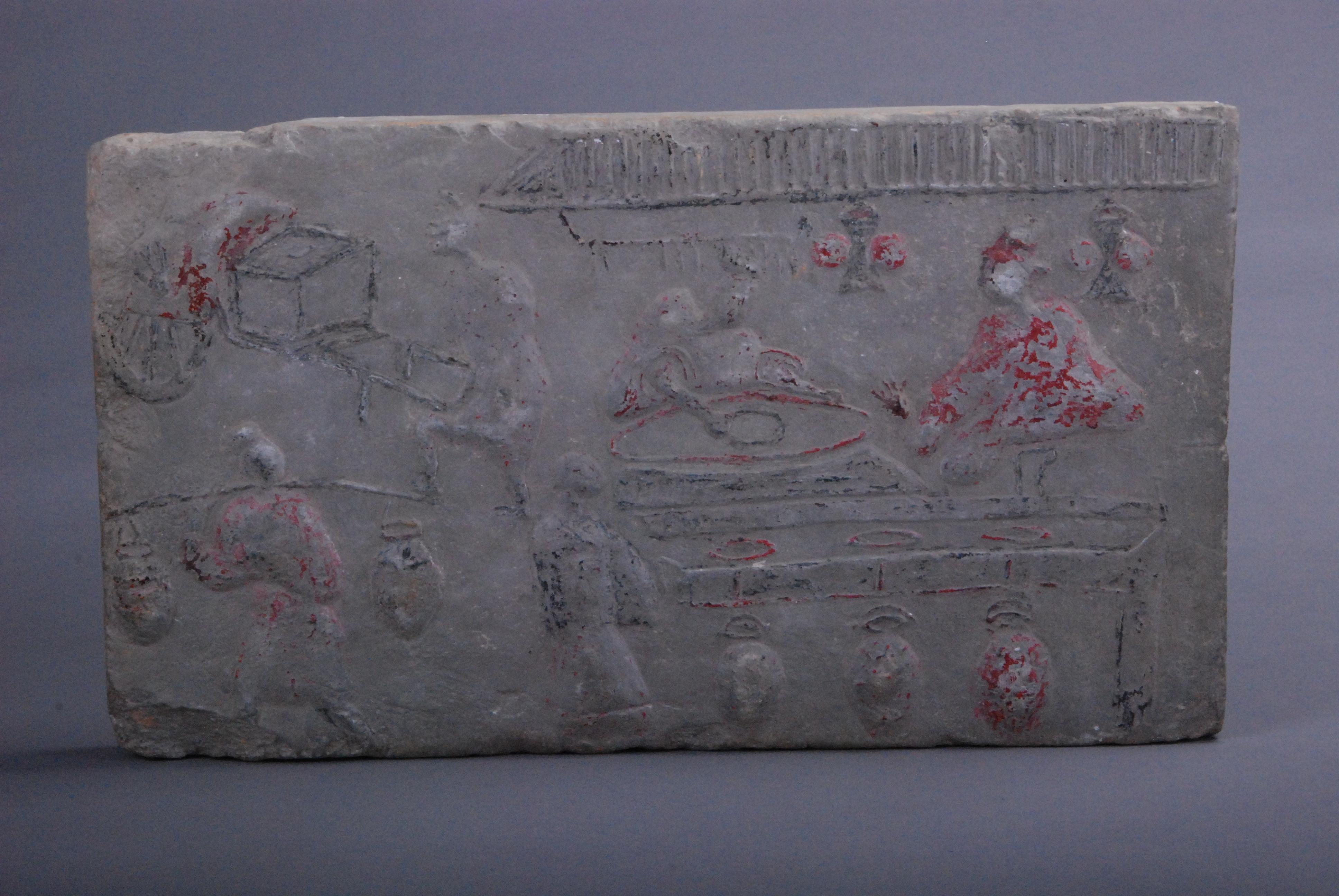

对美好生活的向往和对辛勤劳动的尊重,是中华民族自古至今的共同追求。在四川博物院的展厅里,陈列着一件东汉时期的画像砖——收获弋射画像砖。这件长45.6厘米、宽39.6厘米的文物,将两千多年前的蜀地田园生活定格在一方泥土上,成为我们窥探汉代社会生活的珍贵窗口。

这块画像砖古朴生动,充满了生活气息。画像砖上层的弋射图右边是一个池塘,莲花垂露,莲叶浮于水面,水下有大鱼数尾,水面野鸭游泳。莲池上空,一群大雁正往东西两边疾飞,左边岸边树荫下隐蔽着两人正张弓射箭。收获图展现的是在一块稻田里,二人举镰刀割稻,后三人俯身张臂正摘谷穗。最后一人左肩担穗,右手提食具,送完了饭,准备归去。

“四川因为有了都江堰,才有了‘天府之国’的美誉。这块画像砖上的鱼和稻,正是成都平原‘鱼米之乡’的真实写照。”四川博物院馆员李成康在接受采访时说。

画像砖,滥觞于战国、兴盛于两汉,绵延至宋元,是我国古代一种独特的艺术形式。这些砖石上的图案内容丰富多样,既有神话传说、历史故事,也有农耕生活、狩猎场面、宴饮歌舞等日常生活场景,大多一砖一画、一砖一景,风格活泼鲜明、构图巧妙生动,线条奔放,具有强烈的时代气息。

“收获弋射画像砖这种一砖两画的形式在画像砖中比较少见,大部分是一砖一画或多砖一画。”李成康介绍说。“这件作品通过巧妙的构图,将狩猎和农耕两种生活场景有机地结合在一起。因此历来都受到美术界和考古文博学界的重视,被视为汉代艺术的代表作之一。”

成都平原和周边地区已先后出土了10块左右这种图案的画像砖。目前除了四川博物院,还有重庆中国三峡博物馆、成都博物馆、四川大学博物馆、成都市双流区广都博物馆、成都市新津区文物保护中心、大邑县文物保护管理所等文博机构都有收藏,均为东汉时期,尺寸也基本相同。“这些出土的同图案画像砖应该是同模所制。”李成康说,“工匠先制作模具,然后将泥坯放入模具中压印成型,再进行烧制。这种工艺可以批量生产,所以我们才能在不同博物馆看到相同图案的画像砖。”

值得一提的是,虽然今天我们看到的画像砖多呈青灰色或褐黄色,四川博物院收藏的部分画像砖的画面上还残存彩绘颜料。尽管大部分颜色已经脱落,但这说明至少部分画像砖是有彩绘涂饰的。

这件画像砖自1972年出土后就一直收藏在四川博物院。由于保存完好,并未进行太多修复工作。2021年6月,四川博物院启动了“汉代画像砖珍贵文物数字化保护项目”。该项目除对102件馆藏画像砖的数字化信息采集、加工,构建高精度数字模型外,还运用仿砂石材料,通过3D打印技术进行了1:1等比例仿制,用于陈列展示。“通过对这些文物进行三维数据采集,我们可以制作仿制件用于展览交流,同时也为研究提供了更精确的资料。”李成康说。

原图提供:四川博物院

记者:李梦一

设计:杨凯

学术支持:四川博物院、中国文物保护技术学会

网友评论

网友评论