科技日报记者 张蕴

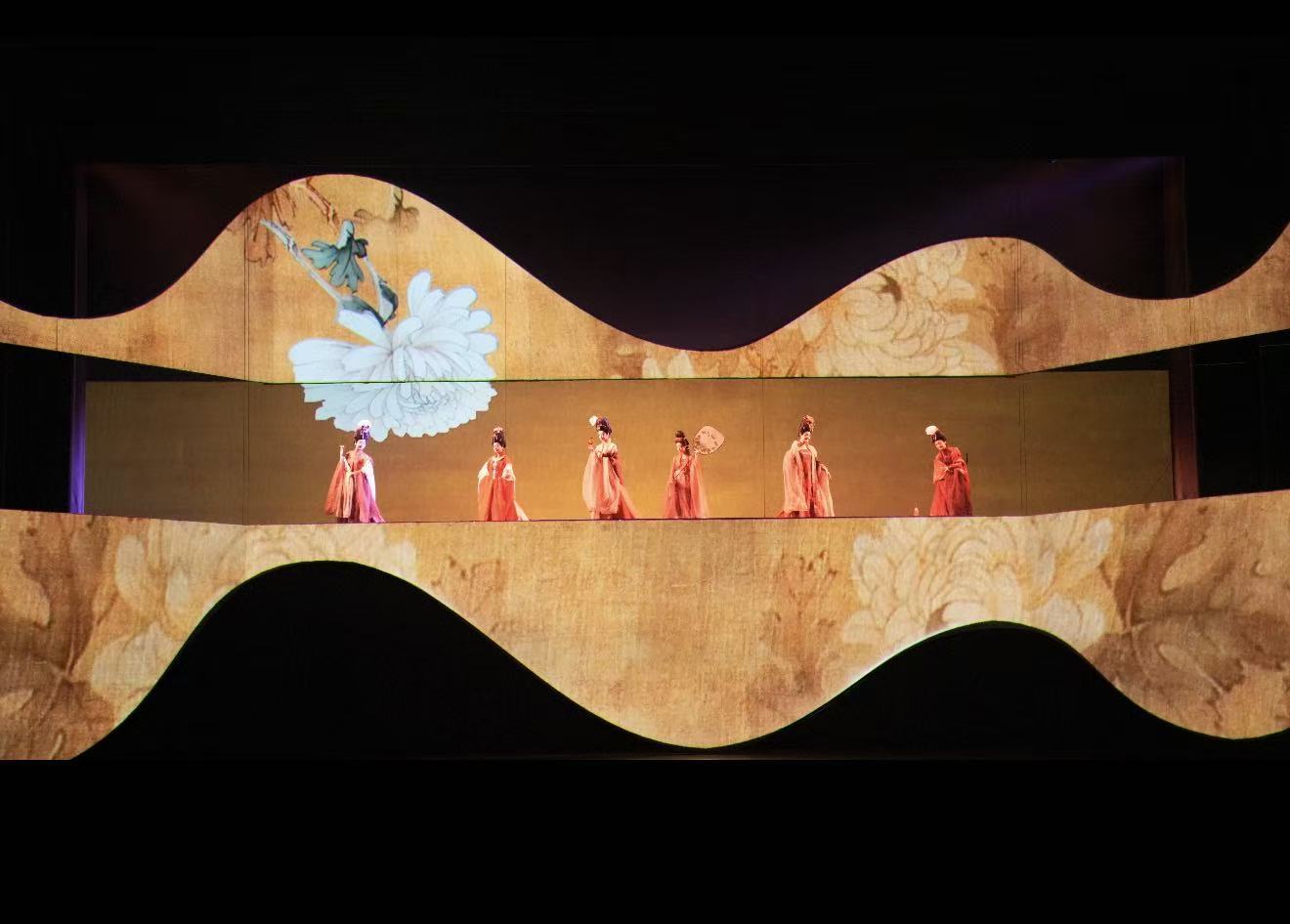

9月19日至20日,大连大剧院内座无虚席,当舞台灯光渐亮,红山文化玉猪龙的形象在光影中浮现,情境戏剧《古色·国宝辽宁》正式拉开帷幕。随着剧情推进,《簪花仕女图》中的仕女款款而行,辽三彩的釉色在舞台流转,17件辽宁省博物馆馆藏国宝借助科技力量跨越时空,让现场观众真切触摸到历史的温度与心跳。

这场由辽宁省公共文化服务中心统筹策划,辽宁歌舞团(辽宁民族乐团)与辽宁省博物馆联合出品的演出,作为年度国家艺术基金资助项目,以“文艺+文学+文博+文创”的融合模式,书写了科技赋能传统文化传播的新篇章。

IP再造:让文物从展柜走向舞台中央

“文物不应是沉默的展品,而应成为会讲故事的文化使者。”《古色·国宝辽宁》总导演,辽宁歌舞团党委书记、副团长马玉丽在接受采访时表示,“我们的创作核心就是打破博物馆的玻璃展柜,让国宝真正‘活’起来。”这种“活化”首先始于对文物IP的创新再造。

主创团队从辽宁省博物馆近12万件馆藏中,精心遴选了17件跨越新石器时代至元明清时期的国宝,涵盖书法、书画、器物、壁画等多个类别,其中不乏禁止出境的珍品。由于文物保护要求严格,部分珍品需定期“休眠”保存,且受展览空间限制,公众难以同时一睹全貌。

如何让这些珍贵文物突破物理限制?团队给出的答案是IP化转译与艺术重构。红山文化玉器代表作《玉猪龙》成为贯穿全剧的核心线索。这件出土于牛河梁高等级红山大墓、象征地位与权力的文物,被创新转化为萌宠形象“小龙”,以七八岁孩童的灵动姿态串联起整场剧情。“我们希望将玉猪龙打造成具有传播热度的‘文物超活化IP’,通过萌宠化再造完成从文化符号到情感共鸣的升级。”主创团队成员介绍道。

剧中,喜爱传统文化的逛展人“墨轩”在“小龙”的带领下,开启了“博物馆奇妙夜”式的时空穿梭之旅。在“翰墨沉香”篇章,男子群舞《逸》以《万岁通天帖》《仲尼梦奠帖》等书法瑰宝为灵感,将王羲之的流畅、欧阳询的刚劲通过肢体语言具象呈现;“丹青雅尚”篇章中,《簪花仕女图》的仕女形象栩栩如生,每一套服饰、每一种妆容都严格考据文物原型;“律吕幽然”以九霄环佩琴等乐器文物为核心,用民族器乐奏响古调;“器象华光”则展现了花树状金步摇、青花松竹梅纹八棱罐等器物的神韵。

辽宁省博物馆副馆长董宝厚在采访中坦言:“这种严谨与创新的结合,让17件国宝摆脱了静态展示的局限,在舞台上完成了从文物到文化IP的蜕变。”自首演以来,该剧社交媒体相关话题阅读量持续走高,观众盛赞“每一帧都是文化记忆点”,印证了文物IP活化的成功。

科技赋能:打造沉浸式美学盛宴

如果说IP再造是让文物“活”起来的灵魂,那么科技手段就是赋予其生命力的骨架。《古色·国宝辽宁》的舞台呈现,处处彰显着科技与艺术的深度融合,构建起跨越古今的沉浸式体验。舞美设计以“山河长卷”为核心理念,将辽宁的文物置于浩渺山海的意象之中,仿佛让国宝沿着时光脉络缓缓流淌。为实现这一效果,技术团队采用自动数控编程系统,对舞台上的山河景片进行精准的升降与移动操作,通过不同组合形成山水、云月、大地、长卷等丰富场景变化。

当“翰墨沉香”篇章开启,景片组合成的“宣纸”背景缓缓展开,配合多媒体视觉的意象化表达,让观众仿佛置身书法创作的现场;而在“器象华光”篇章,景片则化作古朴的展架,与文物造型的舞台装置相得益彰。“舞台灯光是还原文物神韵的关键。我们从17件国宝中提取了多种中国传统色,这是对文物最直观的致敬。”灯光设计负责人雷青山介绍。

团队运用全光谱光源灯光设备,通过细腻的调色技术精准还原文物色彩:唐代《簪花仕女图》中仕女的“朱颜酡”腮红化作舞台主色调,温柔而典雅;辽三彩标志性的黄、绿、白三色釉被解构为动态视觉语言,在场景转换中自然流转;《瑞鹤图》的青蓝色则成为“丹青雅尚”篇章的底色,营造出空灵悠远的意境。这种“文物色谱”的运用,让观众在视觉上与千年文物产生直接共鸣。

科技的赋能还延伸到听觉与触觉维度。音乐创作融合古调、喝唱与数字特效,在“律吕幽然”篇章中,以大晟编钟和《鼓乐图》为创作蓝本的打击乐《颂》响起,通过数字音效技术还原古乐器的厚重音色,让观众仿佛聆听历史的回响。服装设计则以文物元素为灵感,花树状金步摇的造型被巧妙融入头饰设计,青花瓷器的纹样化作衣料图案,实现了文物细节的精准再现。

辽宁歌舞团团长吕萌在谈及科技与艺术的关系时表示,这种“科技服务于内容”的创作理念,让技术不再是冰冷的工具,而成为跨越千年的文化桥梁,使观众在虚实交融中感受中华文明的博大精深。

文旅融合:让文化体验延伸至日常

演出落幕时,大连观众王女士在剧场前厅的“国宝零距离”科普文创区驻足良久,她拿起一枚内置智能芯片的玉猪龙钥匙扣,用手机轻轻一碰,屏幕上便弹出了剧中“小龙”的精彩片段。“看完演出还能把‘国宝’带回家,随时重温精彩内容,这种体验太特别了。”王女士的感受道出了许多观众的心声。

《古色·国宝辽宁》创新性地采用“台前沉浸观演+幕后深度互动”的文旅融合模式,通过演出与文创消费的无缝衔接,打造出艺术欣赏、文化消费与粉丝社交“三位一体”的复合型文化场景。在“国宝零距离”科普文创区,琳琅满目的周边产品将舞台上的文化元素转化为生活好物:萌趣的国宝钥匙扣、再现剧中场景的镂空书签、文物造型的实用开瓶器、唤醒历史记忆的古风香膏,每一件产品都承载着文物的文化基因。

NFC技术的应用让这些文创产品成为“会说话的文物”。所有文创均内置智能芯片,观众通过手机触碰即可解锁演出精彩片段、幕后创作故事、文物历史背景等数字内容,实现了“静态文创+动态数字”的立体呈现。这种“科技+文化”的互动融合,让观众的文化体验从90分钟的演出延伸至日常生活,完成了从“博物馆到剧场再到家庭”的一站式文化穿越。

“文旅融合的核心是让文化可感可知、可带可藏。”大连大剧院艺术总监张荣荣在采访中说道,“演出结束,我们还安排了演员签售互动等环节,让观众有机会与主创人员及演员面对面交流,拉近艺术与大众的距离,这种多层次的互动设计,不仅提升了观众的参与感,更让中华优秀传统文化在潜移默化中融入生活。”

从文物IP的创新再造,到科技赋能的沉浸呈现,再到文旅融合的体验延伸,《古色·国宝辽宁》让传统文化的传承不需要墨守成规,科技的加持能让千年文脉焕发新的生机。当玉猪龙在舞台上灵动起舞,当古画色彩在灯光中流转,当文创产品“开口说话”,观众看到的不仅是一场演出的成功,更是传统文化创造性转化、创新性发展的生动实践。

网友评论

网友评论