通讯员 蒋志忠 科技日报记者 朱彤

“以前出门全靠骆驼,走一趟若羌要两个月,现在坐火车12个小时就到了!”9月24日,新疆和田县拉依喀乡村民麦麦提・艾力坐在和若铁路的列车上,望着窗外掠过的“芦苇方格”,难掩激动。

这条由中铁二十一局参建的世界首条环沙漠铁路,不仅结束了南疆5个县不通火车的历史,更创造了荒漠化地区铁路建设的“中国方案”。

在新疆广袤的土地上,塔克拉玛干沙漠的风沙曾是制约南疆发展的“拦路虎”。作为深耕新疆60余年的“央企主力军”,中铁二十一局以“向新而行”的担当,将荒漠化治理与当地建设深度融合,在铁路、公路、生态工程的建设浪潮中,构筑起抵御风沙的“绿色长城”,架起连接幸福的“民生桥梁”,让大漠戈壁绽放生机。

2020年,由中铁第一勘察设计院集团有限公司设计的和若铁路建设启动,中铁二十一局建设者面对的是“死亡之海”的塔克拉玛干沙漠南缘。

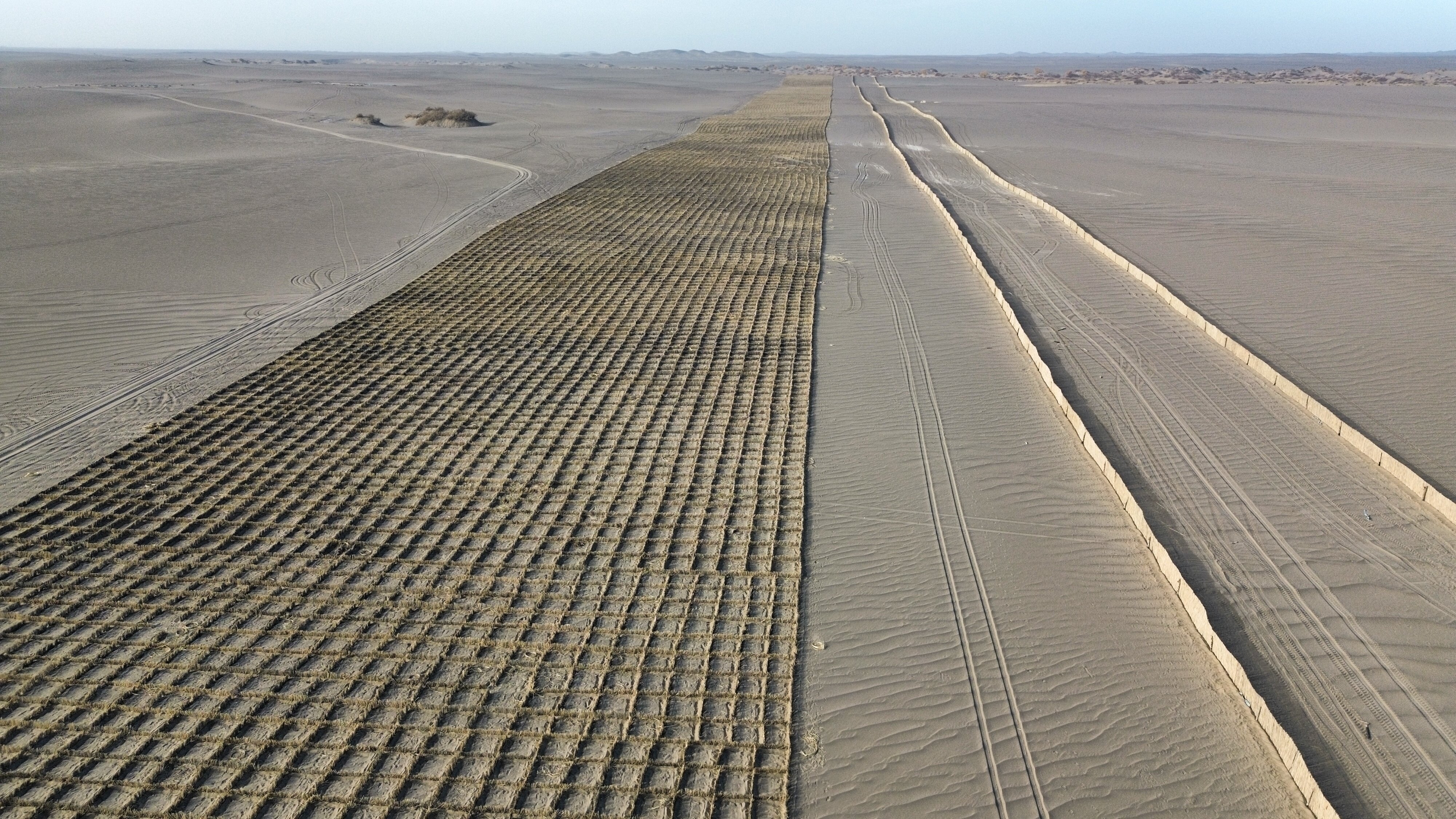

项目总工王立博带领团队扎根沙漠,构建“芦苇方格固沙+高立式沙障+沙生植物种植”三维防护体系。他们雇用当地维吾尔族群众参与治沙,不仅解决了治沙劳动力问题,又为村民带来人均每月3000元的收入。村民阿依古丽・买买提回忆说:“每天和铁路工人一起铺芦苇方格,看着沙丘一点点被‘锁住’,觉得特别有意义。”

3年建设周期里,中铁二十一局在136.93公里的铁路沿线,铺设芦苇方格近2000万平方米,种植沙棘、红柳等沙生植物120万株,形成一条宽50米至100米的“绿色屏障”。

2022年6月,和若铁路通车,与格库铁路、南疆铁路闭环,构成环绕塔克拉玛干沙漠的“铁路项链”。如今,列车时速120公里平稳运行,曾经的“死亡之海”,因这条铁路成为带动民族地区发展的“经济动脉”——和田的红枣、若羌的灰枣通过铁路运往全国,沿线各族群众的好日子“乘着火车”来了。

作为新疆荒漠化治理的重点工程,锁边工程肩负着阻挡沙漠扩张、保护绿洲的重任。中铁二十一局承接的3337公顷治理任务,横跨若羌县、民丰县两地。他们用“三措融合”技术,在沙漠边缘写下“绿进沙退”的生动篇章。

在若羌县的治理区域,“高立式沙障+芦苇方格+沙生植物”的生物固沙模式成为主流。建设者们采用芦苇编织成1米×1米的方格,固定流动沙丘后,再栽种耐旱的沙生植物。

在民丰县,中铁二十一局参建的和田民丰县100万千瓦光伏治沙项目,以“板上发电、板下固沙”的复合模式,将生态治理与新能源开发结合。在面积21911亩沙漠上架设光伏板,项目投用后年发电量达100万千瓦时,可满足2万户家庭用电需求;光伏板下节水固沙有利植被的逐渐恢复,改善生态环境。

截至2025年8月,中铁二十一局在塔克拉玛干沙漠锁边工程中,累计完成固沙面积3337公顷,相当于4600多个足球场大小,逐步实现“生态效益、经济效益、社会效益”三赢。

除了生态与交通工程,集团还深度参与市政、医疗、教育等民生项目,用一座座精品工程,搭建起民族地区的“幸福坐标”。

阿拉尔塔里木民用机场是我国首座建在塔里木河流域沙漠湿陷性地质的机场。2021年3月开工时,中铁二十一局面对“地基沉降”的技术难题,采用“碎石桩复合地基加固+土工格栅防渗”技术,仅用7个月就完成建设,创造国内同类型机场建设速度纪录。如今,机场年旅客吞吐量达40万人次,当地的特色农产品通过空运,48小时内就能抵达内地餐桌。

(中铁二十一局供图)

网友评论

网友评论