科技日报记者 陆成宽

两块在博物馆中“沉睡”数十年的化石,揭开了演化史上一次关键“变形”的奥秘。《自然》杂志24日发表了一项关于哺乳动物演化的重要进展,我国科研人员首次系统提出了哺乳动物颌关节演化的四阶段序列,揭示了这一关键解剖结构变革的完整路线图,为理解脊椎动物关键特征演化提供了全新视角。

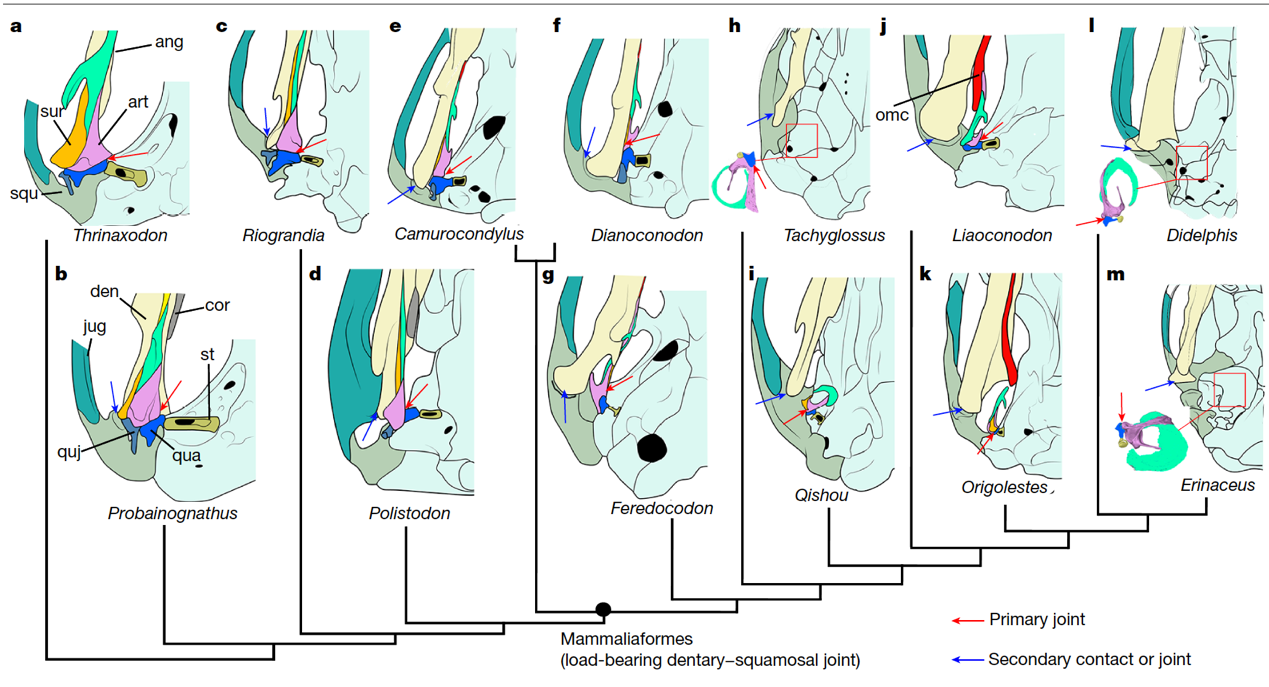

哺乳动物能咀嚼食物、听到声音,离不开颌关节与中耳听小骨的协同作用。哺乳动物与爬行动物的一个根本区别在于下巴关节。爬行动物的下颌关节骨同时也是传音结构,而哺乳动物则演化出全新的下颌关节,将听觉与咀嚼功能分开,实现了“专物专用”,这一分离是界定哺乳动物的关键特征。但受化石材料稀缺影响,这一演化过程的细节始终成谜。

此次研究的两块化石均发现于1984年,却被“忽视”数十年。一块是来自四川自贡的川南多齿兽化石,原研究者曾提及它有“关节突”,却未深入探究。在这项研究中,研究团队利用高分辨率计算机断层扫描和三维重建技术,发现其拥有独特的齿骨髁—颧骨窝次生颌关节。这是四足动物中首次发现此类结构,打破了人们对次生关节形态的传统认知。

另一块是来自云南禄丰的摩根兽类化石,这项研究中,研究团队将其确立为新属种:禄丰曲髁兽。它的齿骨髁结构简单,由齿骨外脊末端向上弯折形成,尚未膨大为球状。这一发现为“哺乳动物齿骨髁起源于齿骨外脊后端”的假说提供了实证,填补了演化过程中的关键形态过渡环节。

“基于新发现,我们首次提出原始颌关节与次生关节演化的四阶段序列,清晰展现了从‘爬行类’到哺乳动物的颌关节转变过程。”论文通讯作者、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员毛方园说。同时,研究还揭示出颌关节演化存在多次独立起源,以往被视为哺乳动物鉴定特征的承压性齿骨—鳞骨关节,实际仅能作为哺乳型动物,而非哺乳动物冠群的鉴定特征。

值得关注的是,团队还探索出多元演化驱动机制。此前流行的“体型小型化驱动假说”无法解释体型较大的植食性川南多齿兽的演化,结合其化石产地发现的疑似洞穴系统,研究团队提出,环境诱导的发育变异,也就是表型可塑性,可能在颌关节多样化中发挥重要作用。

毛方园表示,此次研究不仅刷新了对哺乳动物颌关节演化的认知,更构建起首个原始与次生颌关节系统演化框架,证明咬合生物力学、生态行为适应等多种因素共同塑造了颌关节的演化路径,为脊椎动物形态—功能演化研究提供了宝贵案例。

(中国科学院古脊椎所供图)

网友评论

网友评论