黄艾娇 科技日报记者 王春

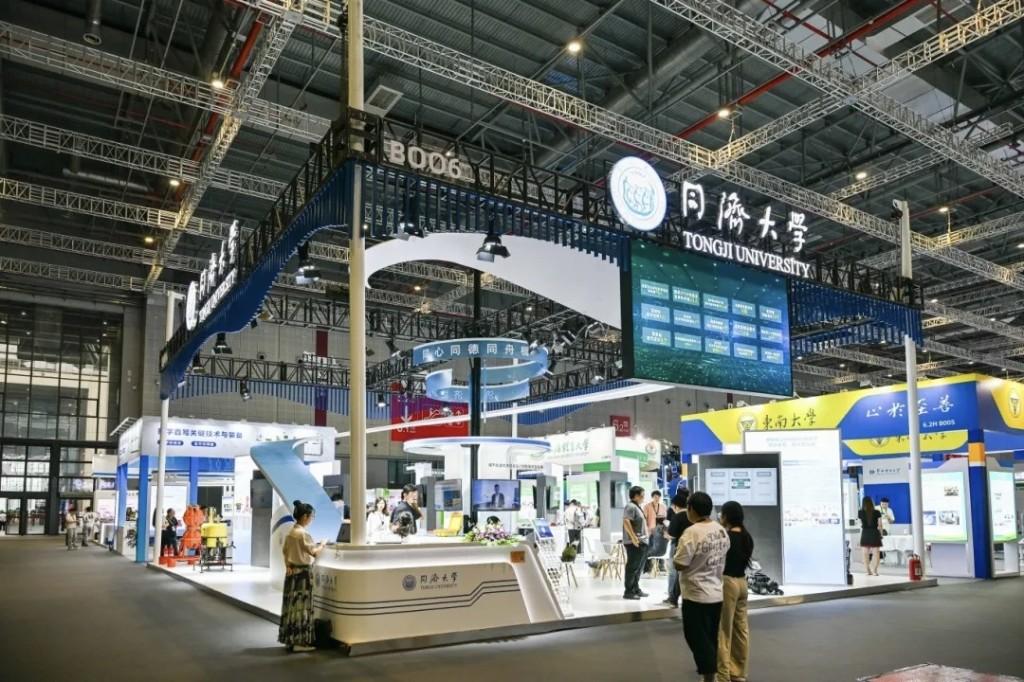

智能海洋科考船“同济”号、城市轨道交通智能运行控制技术及应用、跨域作业型边缘智能蛇形机器人、AI手语大模型……在9月23日至27日举行的第二十五届中国国际工业博览会上,同济大学共有19项科技创新成果集中亮相,引来参观者驻足。

自今年7月交付以来,我国首艘海洋级智能科考船“同济”号已经顺利完成3个航次的科学考察任务。此次,“同济”号的船模也在工博会亮相。

据介绍,“同济”号是我国首艘获中国船级社智能船舶规范i-ship四项认证的海洋级科考船,具备岸基远程遥控、开阔水域自主航行、智能能效管理和智能集成平台四大核心功能。通过精巧的设计,建造团队在2000吨级船舶平台基础上,打造出包括460平方米甲板作业区域、320平方米实验室区域、人均10.2平方米居住舱室等工作生活一体的空间,等效实现了3000吨级科考船的作业能力,实现“小体量承载大作为”。

“同济”号肩负科研与育人双重使命,是多学科研究的移动平台。它可搭载作业型水下遥控机器人、多台集装箱式船载实验室及多种类无人系统,具备移动观测节点和固定观测节点综合自组网功能,可开展海洋地质、生态、大气等综合科考任务。

同济大学海洋与地球科学学院有关负责人介绍,“同济”号年均计划执行240天海上任务,主要包括国家重大科技基础设施“海底科学观测网”的运行和维护,大洋钻探国际大科学计划海上调查预研究、高校学生海上实习和人才培养,以及承担其他海洋科学考察和海洋装备海试等国家重大科技任务。

为打破轨道交通运行控制关键技术的国外垄断,同济大学交通学院教授张雷团队和卡斯柯信号有限公司等深度合作,自主研发了城轨列车运行控制系统及其全生命周期的智慧运营解决方案。合作团队研制和开发的列车车载设备、轨旁设备、目标控制器和调度系统等产品体系,已成功应用于28个国家与地区的近100条轨道交通线路(包括地铁、轻轨、有轨电车、市域快速轨道交通等),实现了中国首套全自主化的城轨列控系统整建制出口。该项目获得本届工博会CIIF创新引领奖。

在工博会现场,“玄螭”系列蛇形机器人吸引了众多观众的驻足停留。这款由同济大学机械与能源工程学院教授符长虹团队联合多学科团队共同研发的机器人,融合了“仿生视觉+具身智能”技术,能在各种复杂甚至危险的工业场景中自由穿梭,替代人类作业。据悉,该机器人融合仿生学与具身智能技术,创新打造模块化复合材料机体,可在狭窄管道、陡峭坡面等复杂地形自主穿梭,能动态生成蜿蜒、攀爬等十余种步态,搭配边缘智能视觉系统,有效解决传统安防巡检设备痛点,为工业运维提供全新技术方案。该项目获得本届工博会高校展区创新奖。

此外,同济学生创办的上海济声科技致力于构建全球听力障碍人士的“巴别塔”,通过自研的手语大模型,解决全球近一亿听力障碍人士在信息获取方面的障碍。支持公共服务、新闻媒体、政务服务、法律金融、教育医疗等全场景AI手语播报;支持共建“一带一路”国家,乃至300多种语言和多国手语转译,助力千行百业,进行信息无障碍基础设施建设。

网友评论

网友评论