科技日报记者 张佳星

“今年的诺贝尔奖成果证明人体免疫系统运作的规律有阳(活化)的一面,也就有阴(抑制)的一面。”10月6日,浙江大学求是特聘教授、免疫学研究所所长王青青在解读今年诺贝尔生理学或医学奖时告诉科技日报记者,获奖者的贡献是发现了免疫系统中一群能够精准地控制免疫反应,防止自身免疫性疾病,从而让人体免疫达到精妙平衡的细胞,并解析了其发挥功能的关键机制。

因在外周免疫耐受方面的基础发现,美国科学家玛丽·E·布伦科(Mary E.Brunkow)、弗雷德·拉姆斯迪尔(Fred Ramsdell)和日本科学家坂口志文(Shimon Sakaguchi)共同获得2025年诺贝尔生理学或医学奖。诺贝尔基金会揭晓奖项并公布获奖理由:他们的发现对于理解免疫系统运作具有决定性意义。

什么是外周免疫耐受?诺奖获得者的发现为什么证明了“阴阳”平衡对于生命的重要性?

补上“阴阳调和”的关键拼图

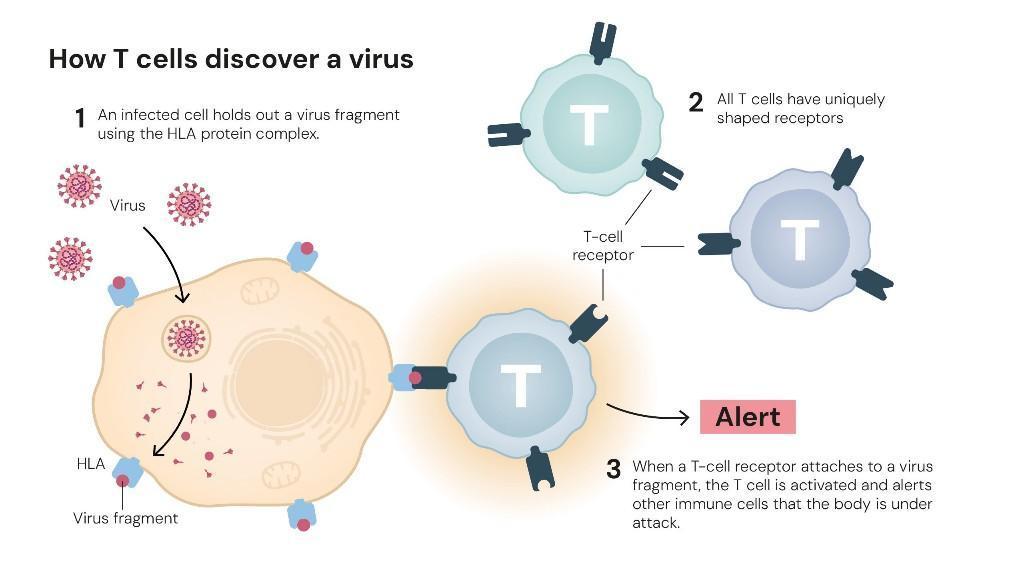

一直以来,T细胞被认为是英勇无畏的战士,它们识别机体内的外来者并杀伤和清除它们,比如正是因为有了强大的T细胞,肿瘤细胞和病原体等才不会攻占身体。

但“英勇”是一把双刃剑。T细胞的杀伤力过于强大,当出现识别误差时,难免会攻击自身。“免疫应答要被控制在一个合适强度上,那些自身反应性的、过度活化的T细胞需要被抑制。”王青青表示,这种抑制被称为“免疫耐受”。机体如何既发挥保护性免疫又避免自身免疫的外周耐受机制一直不太清楚。

针对这样的未解之谜,获奖科学家坂口志文认为,免疫系统无疑需要有一种抑制性的细胞群体,能够阻止T细胞对自身组织发生反应和免疫过度活化,才可以保护身体免受自身免疫性疾病的侵害。他首次发现了这一类此前未知的免疫细胞——调节性T细胞。

“调节性T细胞的发现,让我们找到了自身免疫系统不会对自身起反应的‘刹车’,补上了平衡的关键一环。”王青青解释,调节性T细胞通过分泌抑制因子等方式,精准调控免疫反应强度,既避免“刹车失灵”导致自身免疫病,又防止“刹车过紧”降低抗感染能力。

打开调节免疫的“新大门”

2001年,布伦科与拉姆斯迪尔通过研究一种易患自身免疫性疾病的小鼠品系发现了关键基因Foxp3,并证明该基因的突变也会导致人类患上严重自身免疫性疾病。2003年,坂口志文将Foxp3基因突变与调节性T细胞联系起来,不仅印证了调节性T细胞的功能,也找到了关键的分子“开关”。至此,外周免疫耐受形成了从细胞到基因的完美“闭环”。

“此次获奖的系列发现,揭示了免疫相关疾病的致病机理。”上海海洋大学特聘教授杨光华表示,如果调节性T细胞的调节能力不足、数量少或功能不全的话,会导致免疫过激,攻击自身机体组织,诱发自身免疫系统疾病。

机理的揭示让包括类风湿性关节炎、红斑狼疮等在内的自身免疫系统疾病走出传统治疗终身用药且副作用显著的困境。肿瘤治疗也有望迎来更具突破性的疗法。

“CAR-T疗法(一种T细胞免疫疗法)是活化T细胞去杀伤肿瘤,而靶向获奖者发现的调节性T细胞则可以换一个角度来帮助肿瘤的治疗。”王青青表示,在肿瘤微环境中,调节性T细胞会过度积累,强烈抑制抗肿瘤T细胞本该发挥的杀伤力,帮助癌细胞逃避免疫系统的“追杀”。研究人员依据诺奖的发现,靶向性地开发疗法,选择性地去除肿瘤区域的调节性T细胞,松开肿瘤微环境中被踩紧免疫“刹车”,让免疫细胞能够恢复全力攻击肿瘤细胞的活力,可为免疫疗法提供新方向。2018年获得诺奖的“免疫检查点疗法”所带来的临床益处,例如抗 CTLA-4单克隆抗体治疗,部分归因于其靶向了肿瘤组织中调节性T细胞。同时,通过增强调节性T细胞的功能或增加其数量,研究人员致力于开发新的治疗方法从而防治自身免疫性疾病。未来仍需进一步探索调节性T细胞和效应性T细胞的特异性匹配机制,以及如何通过药物或细胞疗法来增强这种机制,以利于改善自身免疫性疾病,并有望为其他免疫相关疾病提供新的治疗思路。

调节性T细胞的临床应用正在路上。杨光华表示,近年来,中国创新药领域发展迅速,我国的科学家已经开展了相关研究。例如,上海交通大学讲席教授、细胞和基因治疗研究院院长郑颂国团队发现全反式维甲酸能够在炎症环境中维持人自然调节性T细胞的抑制功能,该成果已发表于《美国国家科学院院刊》(PNAS)上,相关临床研究项目也在推进中。

“以诺奖成果为起点,更多的成果将助力外周免疫耐受成果用于疾病的治疗。”杨光华说。王青青也表示,相信相关研究未来将开启“加速键”,助力临床应用的进一步成熟。

网友评论

网友评论