科技日报记者 罗云鹏 通讯员 谢梁晖

作为现代通信的核心传输手段,光纤通信在提供大容量、高速度通信服务的同时,其物理介质本身也存在一定的脆弱性——光缆弯折、微损伤等隐形故障导致的突然断纤问题尤为突出。在发生此类故障后,传统排查方法依赖人工逐根检测光纤,操作成本高、响应效率低,已成为业界普遍关注的“痛点”问题。

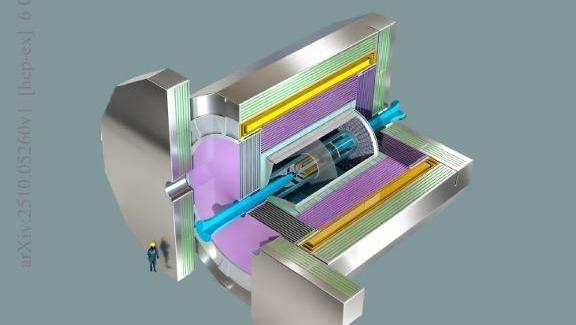

走进哈尔滨工业大学(深圳)实验与创新实践教育中心,光通感创新团队正紧锣密鼓地推进第三代样机迭代。他们研发的光互联智能感知模组,能实时监测光缆状态并对故障快速预警,为AI大模型的通信数据架起“安全网”。

令人瞩目的是,这项成果不仅斩获2024年中国国际大学生创新大赛金奖,还登上光通信领域顶级期刊《光波技术杂志》,并被审稿人评价为“国际上该领域最具落地潜力的方案之一”。

谈及团队创立,核心人物“榜哥”发挥着关键作用。“榜哥”是哈尔滨工业大学(深圳)2024级博士生杨榜——本科期间发表多篇SCI论文,作为核心成员赢得2022年IEEE ICRA RoboMaster高校人工智能挑战赛国际冠军,此次更带领团队摘下国创赛金奖。

“人类文明发展史,从某种程度上来说就是一部对‘光’不懈探索与驾驭的历史。”杨榜坦言,他最初因兴趣选择光电专业,但随着深入前沿科研,他逐渐意识到这一领域肩负着服务国家战略的使命。

他进一步解释道,“我们聚焦的光纤通信与感知一体化技术,是未来6G网络的关键方向,在AI、物联网、低空经济等领域应用前景广阔。”

尽管光电专业融合光、机、电、算四大学科,门槛高、难度大,但杨榜坚信:“深耕光电需要甘坐‘冷板凳’,方能突破‘卡脖子’技术。”

正是这份信念,推动他在2024年组建起一支跨专业团队,融合光电与经管人才,共同投身光通感技术研究。

团队成员、经管专业学生肖柔嘉说,“发挥自己的专业优势,开展企业需求对接和商业转化分析,这样‘跨界’的感觉太棒了。”

百元级低成本破解百万级隐患

团队坚守“做有用的研究”的初心,在与华为、联通等企业的交流中,捕捉到行业痛点:AI大模型需求激增导致数据中心光缆规模指数扩张,而弯折、微损伤等隐形故障可能引发单次百万级损失。

杨榜指出核心矛盾:“传统人工排查故障点成本高、响应慢,常造成训练数据前功尽弃。”

为解决这一难题,团队大胆创新——赋予通信光纤“神经感知”能力,在其传输信号的同时实时监测隐患振动。

据了解,团队研发的光互联智能感知模组具有量产后预计百元级的低成本、仅通过光模块收发信号解析实现振动感知的低算法复杂度、插件形式兼容现网设备等三重优势。

凭借精准定位与主动预警能力,该设备在514万参赛项目中脱颖而出斩获国创赛金奖,更助力哈尔滨工业大学(深圳)实现该项赛事“首金”突破。

产学研联动加速奔向产业化

如今的团队规模持续壮大,目标已转向成果落地。团队分工明确:技术攻关、软硬件开发、市场分析、商业转化齐头并进。近期新增的微波射频、计算机通信等方向成员,将进一步优化产品性能。

杨榜强调交叉协作的价值:“多学科融合能逼近性能极限,加快迭代速度。”目前,团队已着手将产品体积压缩至U盘大小,并积极对接投资人,筹备成立公司。

回首成长路径,成员们认为技术快速转化的背后,是学校开放创新的培养体系和深圳完善的产业链支撑。“导师杨彦甫教授始终引导我们从产业痛点反推技术攻关。”杨榜表示。

得益于这一理念,团队常年活跃在高交会、光博会等展会,通过洞察行业动态持续打磨研究方向。

而在深圳这座创新之城的土壤中,这群青年科研人的“追光”之路,正照亮从实验室到市场的“最后一公里”。

网友评论

网友评论