编者按 “十四五”时期,我国在科技创新领域持续发力,一大批突破性成果涌现。日前,科技日报社推出“我最心动的‘十四五’硬核成果”征集展示活动。本版从中遴选出部分具有代表性的成果,集中展现我国科技创新的蓬勃活力。

中国自主三代核电成功突围

2021年1月30日,“华龙一号”全球首堆中核集团福清核电5号机组正式投入商业运行,成为全球唯一按计划建成的三代核电机组,实现从中国制造到中国创造的跨越式发展,也是在核电“万国牌”夹缝中打造的一张崭新的中国名片。

作为先进百万千瓦级核电机组,单台“华龙一号”核电机组年发电量近100亿度,能够满足100万人口的生产生活年度用电需求。

“十四五”期间,“华龙一号”批量化建设稳步推进,相关设备国产化率已超90%,带动上下游产业链5400多家企业。

目前,世界上核准在运、在建的“华龙一号”机组共41台,“华龙一号”成为全球核准在运、在建机组总数最多的三代核电技术,也是当前核电建设的主力堆型。

超大直径盾构机持续上新

超大直径盾构机是建设国家重大交通工程的“大国重器”,其核心技术长期被国外封锁。进口设备不仅价格高昂,更难以适配我国复杂多样的地质条件,严重制约我国重大基础设施建设。

中铁装备迎难而上,坚持“产学研用”联合攻关多年,实现核心技术的全面突破,解决高风险环境下安全作业、复杂地质条件顺畅掘进、超大直径隧道施工稳定等一系列难题,并自主研制了直径12至16米级的系列化超大直径盾构机。

截至目前,中铁装备生产制造直径超12米的盾构机超50台,世界最大直径高铁盾构机“领航号”、中国出口海外最大直径盾构机“帕蒂加朗号”、国内最大直径土压平衡盾构机“蜀安号”等一批“大国重器”相继成功下线,不断刷新世界纪录。

这些“大国重器”彻底打破了国外技术垄断,从根本上解决了长期困扰我国超大直径交通隧道建设的核心施工难题,有力彰显了中国制造的强大实力与创新担当。

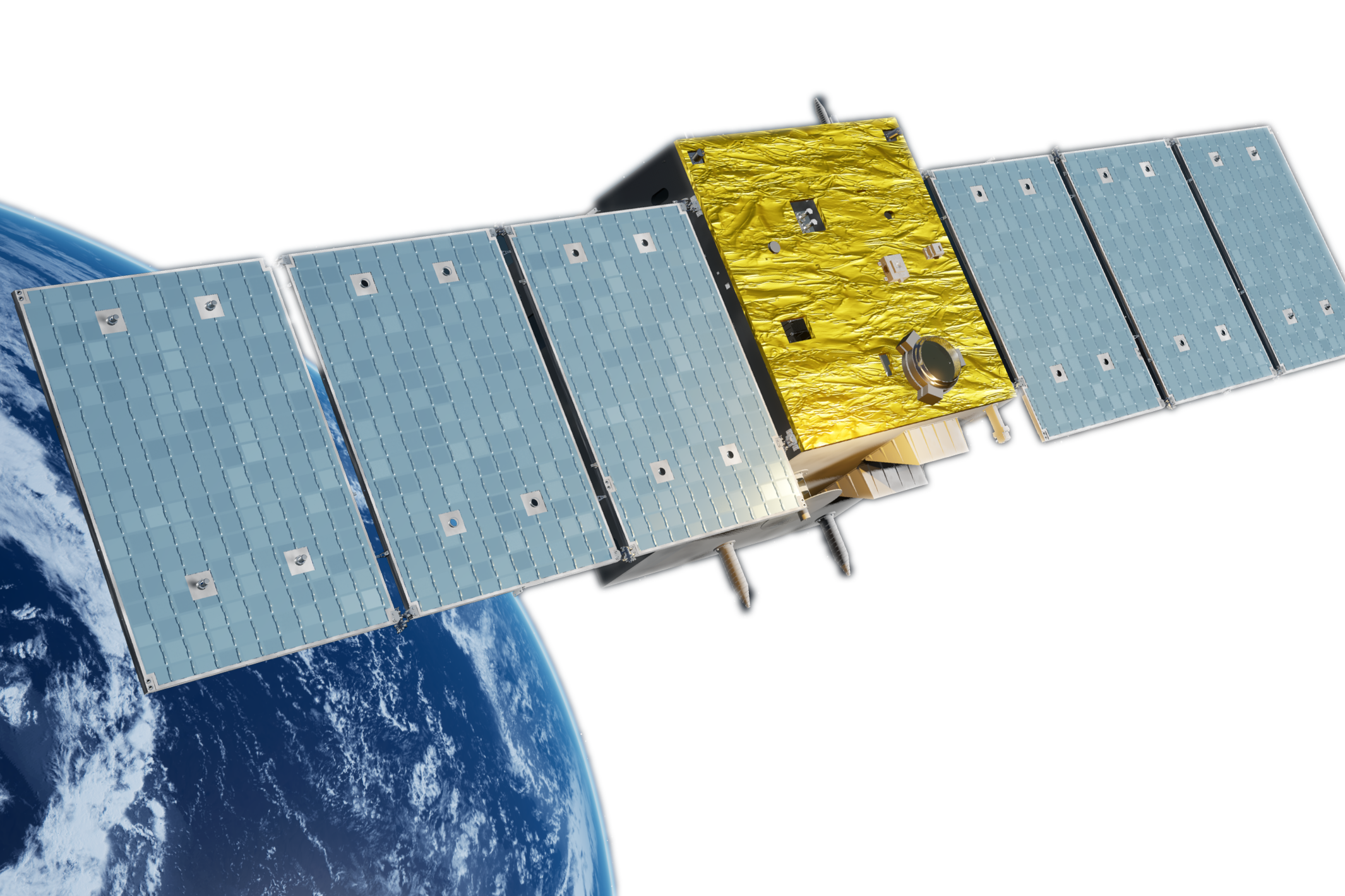

太阳空间观测有了中国视角

在距离地球517公里的太阳同步轨道上,我国首颗太阳探测科学技术试验卫星“羲和号”正以平均每95分钟绕地球1圈、每天绕行15圈的速度捕捉太阳演化的蛛丝马迹。它为人类了解太阳提供了独特的空间视角。

作为我国首位太阳专属“摄影师”,“羲和号”自2021年10月14日发射以来,开创了多个国际首次:国际首次“双超”卫星平台技术在轨验证;国际首次空间太阳Hα波段光谱扫描成像;国际首次在轨获取太阳Hα谱线SiΙ谱线和FeΙ谱线的精细结构……

目前,“羲和号”的观测数据已接入国家空间天气监测预警中心,实现业务级应用。“羲和号”首席科学家、南京大学教授丁明德介绍,已有美、德、英、日等15个国家的科研团队下载使用“羲和号”观测数据。

重型燃气轮机自主可控

重型燃气轮机被誉为工业装备制造业“皇冠上的明珠”,是涉及国家能源安全的战略性装备,也是发达国家实施严格技术封锁的关键设备。我国燃气轮机产业链长期面临技术瓶颈。

从2009年起,东方电气集团在国内率先开展具有完全自主知识产权的F级50兆瓦重型燃机研制。2022年11月,国内首台F级50兆瓦重型燃机成功下线,2024年具备了“从1到N”的推广应用能力。F级50兆瓦重型燃机是我国在高端能源装备领域的重大突破,单台机组1小时发电量超过7万度,可满足7000个家庭1天的用电需求。它每年可减少碳排放约50万吨,目前已累计运行超8000小时。

全球最快高铁列车样车发布

2024年12月29日,CR450动车组两列样车在北京发布,分别是CR450AF和CR450BF。其中,CR450AF样车试验时速450公里,运营时速可达400公里。

CR450AF动车组实现全面迭代升级。列车应用大量新技术、新材料,动车组整车运行阻力降低22%,减重10%。

它不仅跑得快,而且“长得帅”,具有更高速、更安全、更节能、更舒适、更智能等特点,其运营速度、运行能耗、车内噪声、制动距离等主要指标国际领先,投入运营后将成为全球跑得最快的高铁列车。

量子计算优越性纪录再刷新

2025年3月3日,国际期刊《物理评论快报》以封面论文的形式刊发了我国超导量子计算原型机“祖冲之三号”的最新成果。

这是我国继“祖冲之二号”之后,再一次打破超导体系“量子计算优越性”纪录。《物理评论快报》审稿人认为,其构建了目前最高水准的超导量子计算机。“祖冲之三号”包含105个可读取比特和182个耦合比特,实现了对“量子随机线路取样”任务的快速求解。与现有最优经典算法相比,“祖冲之三号”处理量子随机线路取样问题的速度比目前最快的超级计算机快15个数量级(快千万亿倍),超过谷歌2024年公开发表的最新成果6个数量级。

二氧化碳人工合成淀粉首次实现

在自然界中,植物要经过约60步复杂反应才能合成淀粉。我国科学家简化路径,仅用11步反应,在实验室中国际首次实现了从二氧化碳到淀粉分子的人工全合成,速度比玉米快了8.5倍。相关研究成果于2021年9月在线发表于《科学》杂志。

这次实验的成功,标志着我国在人工合成淀粉领域实现了“从0到1”的重大突破。目前,研究团队正在积极推进工程化测试工作,如能实现产业化,或将改变粮食生产方式,在车间里就能“生产”淀粉。

“深海一号”二期全面投产

2025年6月25日,中国海油宣布,我国首个深水高压气田开发项目“深海一号”二期实现全面投产。

“深海一号”大气田日产气超1500万立方米,成为国内最大的海上气田。“深海一号”大气田是我国迄今为止自主建成的作业水深最深、地层温压最高、勘探开发难度最大的深水气田。它的建成不仅有力提升了深海油气在我国能源供给版图的占比,标志着我国海洋油气开发全面进入1500米超深水时代,也改写了全球深水油气开发的格局。

网友评论

网友评论