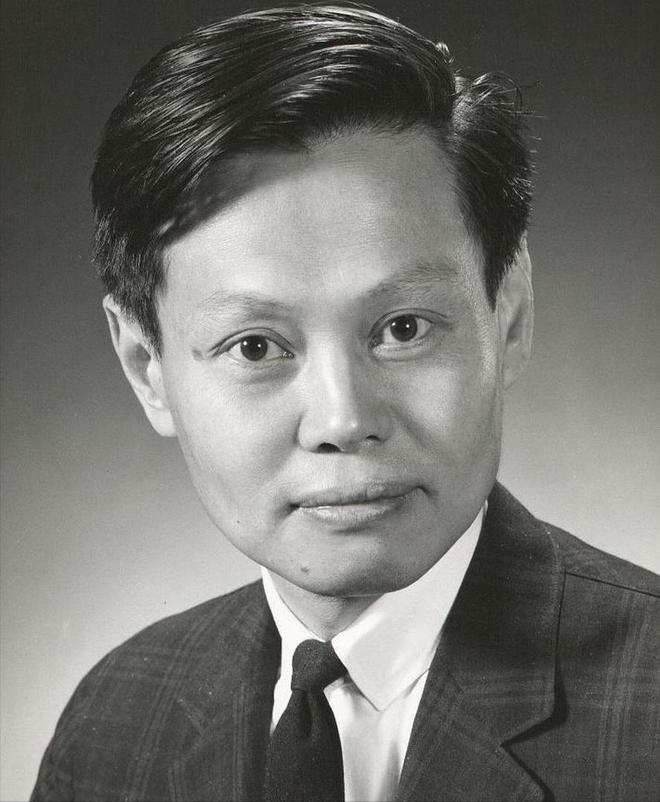

龙美光

杨振宁先生在103岁高寿仙逝,106岁的夏世铎先生给我发来短信:“惊悉杨振宁同学逝世,泪流满面,希向他家属表示慰问。”我已按夏老所嘱,请杨先生秘书代转达了慰唁之意,因为这也是我们很多人共同的心声。

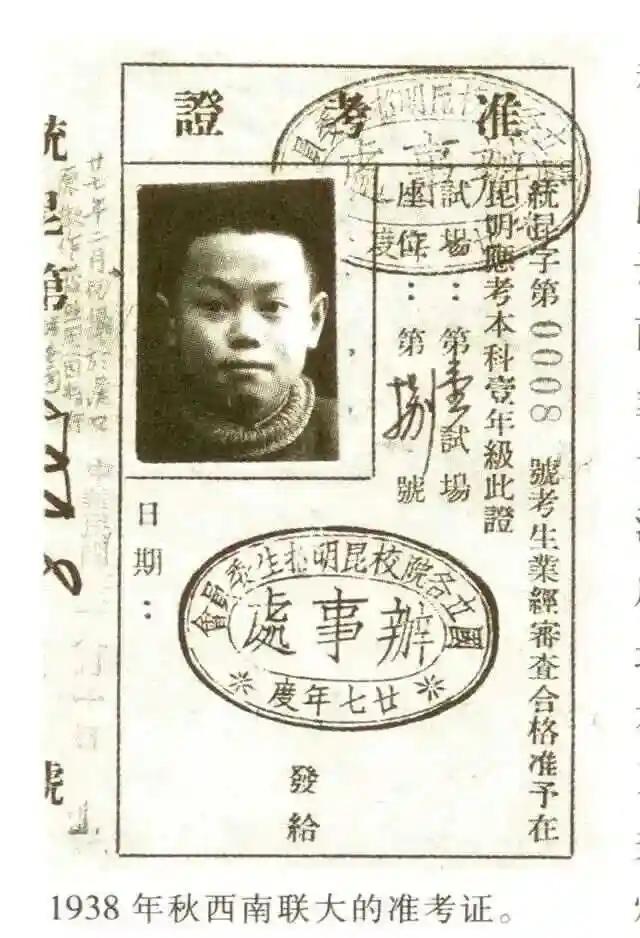

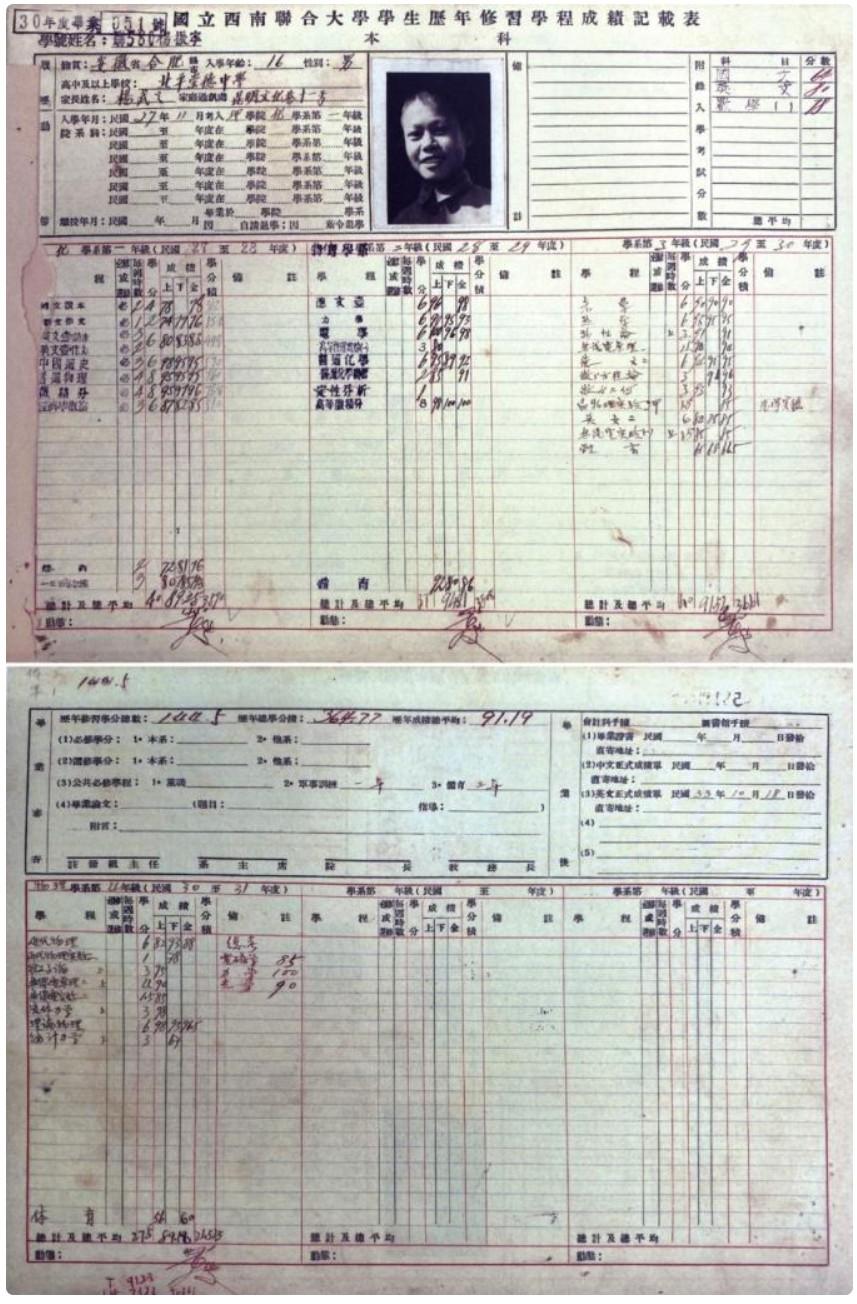

夏老称杨振宁先生为同学,是因为他也是西南联大的校友,和杨先生还是安徽老乡。1938年,杨先生考入联大化学系(但入学后转读了物理系)。第二年,夏老考入法律系,但一年后又投笔从戎,考进了黄埔军校。如今,夏老是西南联大校友会会长、上海黄埔同学会副会长。当年他们这一批学子,选择各异,但爱国心则同。

同样,作为西南联大的学生,他们和更多的联大人一样,对母校的感激、感谢、感恩之心也是相同的。杨先生因为和李政道先生共获诺贝尔物理学奖而享誉世界,但他每每谈起自己的一生,都要谈到西南联大对自己的影响。不仅在香港谈、在台湾谈、在祖国大陆谈,在海外很多地方都谈。他在全世界各地演讲之后,西南联大这样一所特殊的大学越来越引起人们的关注。因此,在这里,我要特别追忆作为西南联大杰出校友的杨振宁先生。

杨先生在香港三联书店出版的《读书教学四十年》收录了他1983年在香港中文大学的同题演讲。他深情地回忆:“在西南联大,我受到了良好的教育。西南联大的物质条件实在是非常差的。那时的教室是铁皮的房子,下雨时‘叮叮当当’地响;地板是泥铺的,下雨后踩成一个个高低不平的坑;图书馆的窗是没有玻璃的,每当刮风时,我们必须拿一样东西把书本压住。尽管物质条件很困难,但教师们教得很认真,学生们学得很用功,所以我在那里还是学到了许多东西。”

杨先生说过:“我的起点就是我的终点,我的终点也是我的起点。”并且一再强调说,“自己一生在物理上的见识、视野、鉴赏能力及对物理的态度,可以说是在西南联大奠定的基础。”那么,这个起点和终点就是西南联大,就是清华大学,他在这里完成的本科和硕士学业,奠定了一生学术工作的基础,为其今后在物理学领域取得革命性的成就产生了根本性的影响。

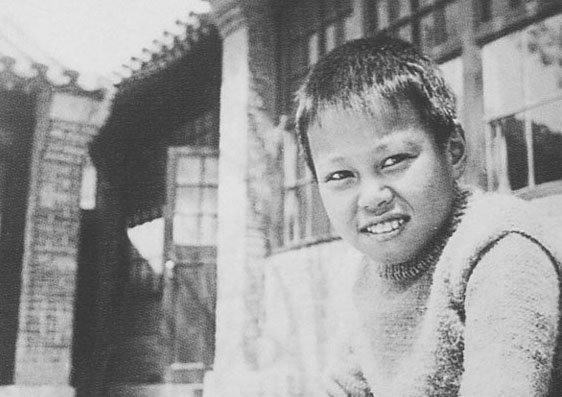

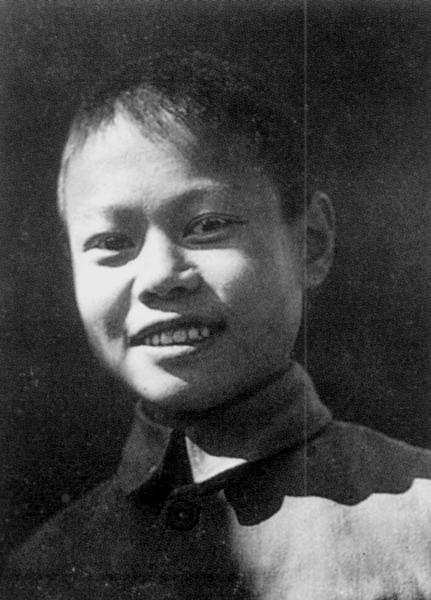

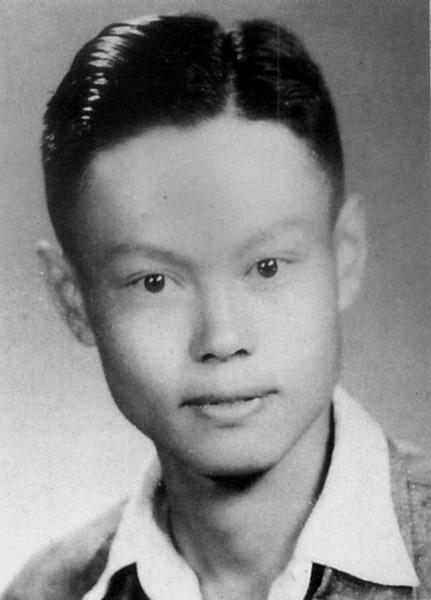

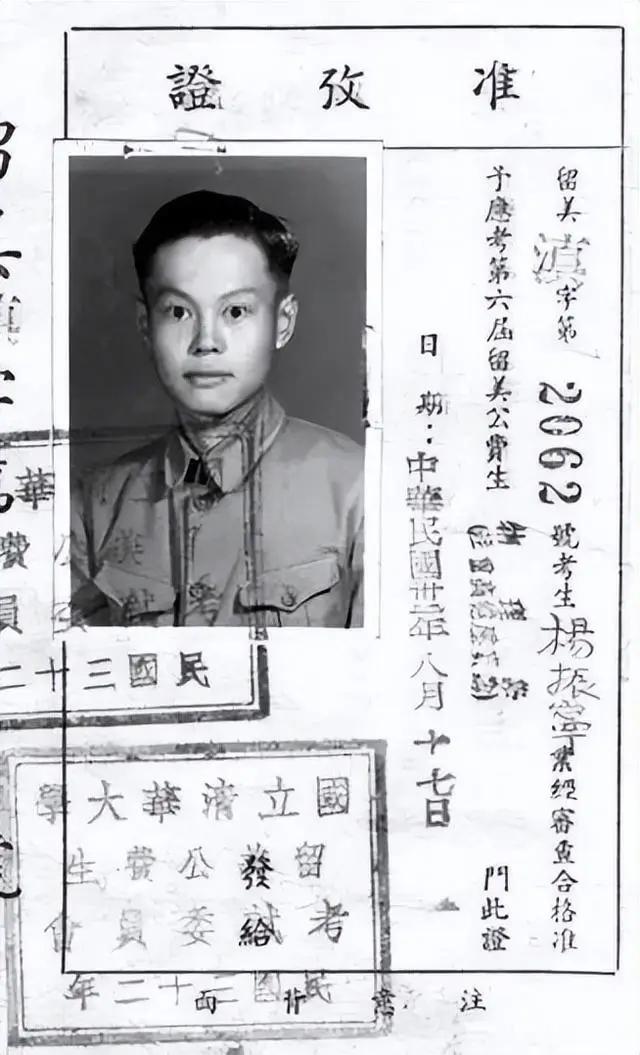

云南是西南联大的诞生地,这里对杨振宁先生也有着非凡的意义。他不仅是从这里的中学(昆华中学)考入的西南联大,还在这里完成了本科(1942年)和硕士学业(1944年),在这里得到了人生的第一份工作(1944—1945年,联大附中教师),还在这里认识了相伴53载的人生伴侣(杜致礼系他在联大附中的学生)。这里,也是他从中国走向世界的起点(1943年他从这里投考清华第六届留美公费生,1945年踏上新的求学征途)。

因此,到了美国,尤其是获得诺贝尔奖后,他多次谈到云南、谈到昆明、谈到联大。1983年12月,云南教育代表团访问美国,杨振宁先生专程从纽约乘飞机赶到华盛顿参加了欢迎宴会并发表了热情洋溢的讲话,他说自己对昆明的感情很深,对西南联大的学习生活终生难忘。当时在场的人回忆,杨先生当时用中文讲话,关于昆明生活和联大学习的情况,讲得很细微、很有感情。

他曾多次重访云南,并于1978年、1988年、2000年、2008年和2013年五次来到云南师范大学,回访西南联大旧址。其中,2013年杨先生是专程为学校新创办的西南联大讲坛的演讲而来。西南联大讲坛是为了发扬联大时期百家讲坛的成功做法而在头一年四月底设立,我有幸在讲坛开办不久就加入了这个团队。参加筹备杨先生在西南联大讲坛的演讲,这也是我到云南师大工作后的第一个任务。

在讲坛上,杨先生作了《我的学习与研究经历》的演讲。这一演讲的主体内容已于一年前发表在《物理》学报上。但无数的听众还是渴望一睹物理学大师的风采,因此杨先生当天所到之处,都被围得水泄不通,会场里更是座无虚席,过道上都已无立足之地。开场之后,杨先生首先谈起与物理学的结缘:

我第一次跟物理学有些接触,是我在中学念书的时候。在我们学校非常小的图书馆里边,我看见的一本书。当时我的英文不懂,我看见的是这本书的中文翻译,这本书叫作《The mysterious universe》,翻译的名字叫作《神秘的宇宙》。我看了这本书以后,第一次接触到近代(20世纪)物理学非常神奇的发展。

然后才回到正题,从全面抗战后举家迁昆明谈到西南联大,谈到吴大猷、王竹溪两位教授对他的深刻影响,谈到他对学习与研究的理解。他认为,我们每一个人平常都有一些直觉,这些直觉很重要,与我们的生存可能有密切的关系,所以不能随便放弃。任何一个人的人生其实就是不断地在修正他的直觉。直觉非常重要,必须注意、必须坚持,可是在必需的时候,也要做必要的修正。

他回忆了与黄昆、张守廉争论量子力学中“测量”的准确意义的情景。他说:“那天,从开始喝茶辩论到晚上回到昆华中学,关了电灯,上了床以后,辩论仍然没有停止。我现在已经记不得那天晚上争论的确切细节了,也不记得谁持什么观点。但我清楚地记得我们三人最后都从床上爬起来,点亮了蜡烛,翻看海森堡(Heisenberg)的《量子理论的物理原理》来调解我们的辩论。”为此,他强调:“跟同学讨论是极好的深入学习的机会。事实上,我这么多年在中国,在美国,后来回到清华,在清华的经验,就是一个大学的学生、研究院的学生,事实上,多半时候,他所学到的主要的东西,其实是从同学那儿学来的,而不是从老师那儿学来的。……所以我一直跟同学说,你们要注意,你们跟同学之间切磋,才是最好的学习。”

接着,他回顾了赴美留学后的学习研究经历,特别是弱相互作用下宇称不守恒定律的发现。他尤其强调了渗透性学习法的重要性。他举例说:

我在美国的时候,到了80年代以后,有很多的中国研究生。中国的研究生去了以后,我问他们,我说:“系里头每个礼拜请外来的人(多半是外来的人)给一个综合性的演讲,你们应该去听。你们听不听呢?”他们好多说不听。为什么不听呢?因为听不懂。我跟他们说,我去听我是很有经验的了,也常常是不懂,可是没关系,你听了不懂以后,回去有意无意地想一下,过了三个月再听另外的与之有关系的话,你就多懂一点。这样子听了很多次以后,不懂的东西渐渐就懂了。我把这个叫作渗透性的学法。

渗透性的学习法是中国传统的教育哲学所摒弃的,这不好,必须吸收渗透性学习的好处。芝加哥大学的物理系研究空气非常浓厚,每周有一个Colloquium(就是比较综合性的请人来的演讲),还有几个Seminars(是讨论会),都是对于当时最前沿的新的现象、想法的了解。我得到一个结论,是注重新现象、新方法,少注重课本上的知识,这是中国传统教育体制训练出来的年轻人所值得特别注意的。

他认为,成功的研究工作,成功的文史工作,都必须经过兴趣、长期的准备、最后突破这样一个“三部曲”。但是要特别注意,中间的准备过程极端重要,如果没有中间的这个准备,是没用处的。只有先有兴趣,才能讲出妙处,没有中间的准备就不可能知道它的妙处,最后也才能开花结果。他还提醒年轻的学生们,如果有真正好的想法,不可以轻易放弃。“我认为一个研究生,对他自己最重要的一件事情就是要走到最好的、将来最有发展的领域。……我要提醒年轻人,也许你应该多注意几个不同的领域,来评估一下哪个领域在以后五年、十年、二十年有发展,然后走到这个领域去。如果能够做到这一点,至少对于自己的前途也就多了一些可能的贡献。……每个人的兴趣与能力不一样,而兴趣、能力都需要培养。我希望在座的年轻人,你们能够发现自己的兴趣,能够培养自己的兴趣,最后发展自己的兴趣。”

2017年,我们又看到杨先生专程到云南腾冲观光的新闻。当时很兴奋,因为再过一年就是云南师大80周年的校庆了。我们想,以他当时的身体状况,一定能亲临出席。2018年11月1日,我们在西南联大校庆日如期举办了隆重的庆祝活动。学校特别邀请了十多位西南联大校友参加活动,他们中不少都已年近百龄,杨先生当然也在受邀的校友名单之中。就在大家兴奋地期待他的到来之时,却传来他身体抱恙的消息。杨先生自己也感到遗憾,不过他也专程为校庆录制了祝贺视频,他在视频里深情地回忆:

“80年前的秋天,西南联大在昆明开学。我是西南联大第一班的一年级学生。我在联大前后念了四年本科、两年研究生,后来又做了一年(等于今天的博士后)。这七年对于我一生有决定性的影响,尤其是为了写我的学士论文跟硕士论文,我所做的努力,是后来我一生的研究工作的开始。”

这以后,健在校友大多都在百岁左右,联大相关的校庆就再也无法邀请到他们。杨先生的视频致辞,也成为西南联大校庆活动的绝唱,这也是一个时代的绝唱。

我深深地怀念杨先生,怀念他们这一批走向历史深处的先辈。

(作者系云南师范大学历史学院教师、云南西南联大校友会理事、云南中国近代史研究会副秘书长。图片由作者提供)

网友评论

网友评论