科技日报记者 宗诗涵

在中国科学院国家空间科学中心怀柔园区子午楼内,运控中心的大屏幕上,282台设备实时传回的数据正不停滚动。这些来自子午工程的“数据流”,如同无数条丝线,共同编织出一张覆盖日地空间全圈层的“观天巨网”。

2025年3月,子午工程二期通过验收,标志着子午工程正式建成;6月,国际子午圈大科学计划正式发起——由中国主导的这张“井”字形探测网,正从中国大地向全球延伸,揭开日地空间的神秘面纱。在10月20日举行的2025年中国地球科学联合学术年会上,子午工程二期建设成果获中国地球物理学会科学技术进步奖一等奖。

近日,中国科学院国家空间科学中心研究员、子午工程二期总工程师徐寄遥接受科技日报记者采访,讲述了他和团队成员“织网观天”的坚守与突破。

布网观天

记者:子午工程名字的由来是什么?它究竟是个什么样的工程?

徐寄遥:子午工程的全称是空间环境地基综合监测网,是国家重大科技基础设施。工程名字之所以叫“子午”,是因为空间天气事件的扰动大多是从极区高纬向中低纬沿南北方向传播,即子午线方向传播,工程的重点监测方向正是子午线方向。

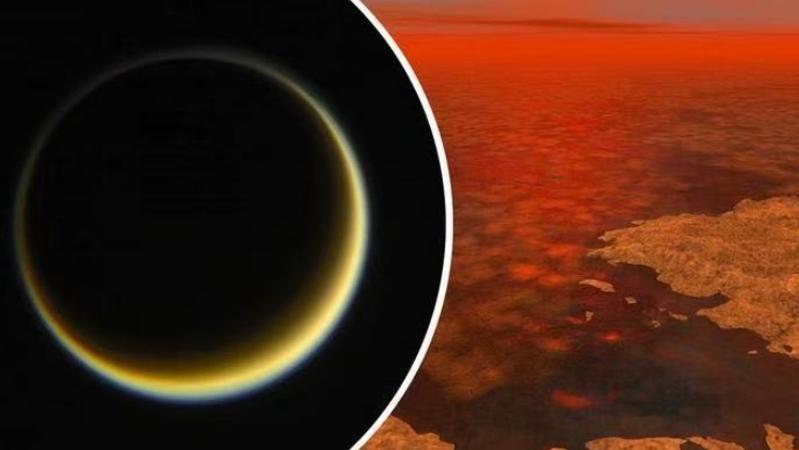

日地空间即太阳与地球之间的空间区域,是受太阳活动直接影响、与地球空间环境紧密关联的特殊空间。它并非空无一物,而是充满了等离子体、磁场、高能粒子和电磁辐射等,是人类探索宇宙、开展空间探测和空间活动的主要区域。

子午工程的核心目标,是通过高时空分辨率设备监测日地空间环境变化,摸清其变化规律,为空间天气实时预报提供支撑,最终提升我国空间天气应用服务与保障能力。

记者:空间天气监测有天基、地基两种方式,子午工程为何专注于地基网络建设?

徐寄遥:天基和地基监测各有优势,不可替代。天基监测能实现全球覆盖,不受地球大气干扰,但它有点“走马观花”,很难对一个区域进行长时间连续的综合性复杂观测。地基监测则相反,利用大型设备“紧盯”特定区域,对其进行连续的综合探测。不过,单台站地基设备的覆盖范围十分有限,相当于“坐井观天”,缺乏全球视野,还会受大气等因素的影响。

子午工程用网络化设备布局弥补单台站的短板:通过多台站、多设备协同,实现大范围监测。我们选择以地基监测为突破方向,集中力量研制国际先进设备,打造全球领先的空间天气地基综合监测系统。

记者:您和团队成员为子午工程在全国选定了31个台站、90余个站点。布站时主要考虑哪些因素?你们在建设过程中又遇到了哪些难题?

徐寄遥:我们按照“一链”“三网”“四聚焦”架构布站。“一链”是搭建太阳—行星际监测设备链,实现对日地空间全链条探测。“三网”是沿东经100度、120度和北纬30度、40度布局“井”字形网络,覆盖全国,实现对地磁、中高层大气和电离层的监测。“四聚焦”则是在极区高纬度、北方中纬度、海南低纬度和青藏高原这4个关键区域,建设大型探测设备,对这些区域的空间环境开展精细化和综合性探测。

建设难度远远超过预期。我现在回想一些布站场景,手还会忍不住攥紧。例如,在海南建站时,高温下,大家一出门汗水顺着脸颊往下淌,衣服湿了又干、干了又湿。而在建设青藏高原台站时,团队里的年轻人为了抢工期,昼夜奋战。不少人出现了高原反应,头晕头痛、极度疲乏,但仍然坚持完成了任务。

记者:这么多设备分散在全国,如何实现“全链条、不间断”立体监测?

徐寄遥:要实现“全链条、不间断”立体监测,核心在于统一管理与协同联动。我们以子午工程综合信息与运控中心为“大脑”,通过它统一制定数据标准、接口方案,实时监控所有设备状态。

从有到强

记者:2012年子午工程一期建成,为我国空间环境研究打下了怎样的基础?

徐寄遥:一期工程最重要的意义是实现“从无到有”。它用常规设备搭建了我国首个空间环境地基监测框架,让我们第一次能系统观测中国上空的空间环境。不过,它对我国西部地区的空间环境监测非常少,因为青藏高原等地的站点很少,监测网络存在盲区。

记者:相比一期工程,二期工程实现了哪些飞跃?

徐寄遥:二期工程实现了“从有到强”的飞跃,构建了从太阳源头到地球空间各圈层的完整监测链。现在,我们能把太阳风暴到达地球的时间预估误差大为缩小,误差控制水平达到国际先进水平。

记者:二期工程在设备规模和技术水平上都有显著提升,布局了282台套设备,其中哪些是“王牌装备”?

徐寄遥:二期工程部分设备是“全球首创”或“全球最强”。比如,全球规模最大的综合孔径射电望远镜——圆环阵太阳射电成像望远镜,由313部天线组成,能够清晰“看”到太阳活动。再比如,海南三站式相控阵非相干散射雷达是目前国际上探测能力最强的非相干散射雷达,可以“看”到我国低纬度区域上空上千公里高度电离层的变化。

记者:一二期工程间隔11年,设备和系统差异较大,如何实现新旧融合?

徐寄遥:这是个巨大的挑战。一期工程设备采用的是2010年前后的技术,二期采用的是2020年后的技术,二者接口、数据格式都不同。我们用“三步走”解决这一问题。具体来说,第一步,升级设备,更新老设备的软硬件,提升其性能;第二步,统一标准,让一期设备按二期的标准输出数据;第三步,处理历史数据,重新整理一期积累10多年的数据,将其纳入二期数据库,形成完整的空间环境档案。

记者:子午工程的技术突破,是团队提前规划布局的成果,还是针对遇到的问题才被动开展的创新?

徐寄遥:两种情况都有。例如,我们提前5年就启动研制高频雷达,提前4年就开始研究非相干散射雷达,这些属于超前布局。同时,我们也有“边干边创新”的情况。比如,在研制圆环阵太阳射电成像望远镜、阵列式大口径激光雷达以及MST雷达的过程中,我们通过不断优化方案、紧急攻关创新,最终完成了相关工作。不管以哪种方式,我们都遵循一套严格的审核流程,确保创新不冒进。

记者:未来,子午工程会向哪些方向发展?

徐寄遥:下一步,工程将朝两个方向发力:一是走向全球,我们正在推动实施国际子午圈大科学计划;二是星地联合,我们将大力发展天基探测,形成“天上卫星+地面网络”的联合监测体系,让空间天气预报更精准。

薪火相传

记者:请您简要介绍一下子午工程团队。

徐寄遥:这是一支多学科交叉、老中青结合的高水平科研队伍,汇聚了16个单位的近800名科研人员,团队成员平均年龄仅36岁。从学科覆盖来看,团队背景多元,从太阳物理、行星际物理、磁层物理到电离层和大气物理以及空间天气预报,再到数据处理,几乎囊括空间科学全领域,为跨学科协同攻关奠定了坚实的基础。

记者:团队里年轻人多,如何让他们快速成长为骨干?

徐寄遥:首先是让年轻人挑大梁。现在大型设备的主任设计师中,40岁到50岁的科研人员占60%,30岁至40岁的占10%。像圆环阵太阳射电成像望远镜、阵列式大口径激光雷达等重要设备的主任设计师都是40岁左右的年轻科学家。其次是允许试错。年轻人提出的创新方案,只要科学上可行,我们就支持他们。最后是设立奖励机制。我们每年评选“优秀运行台站”和“十大科技成果”,让干得好的年轻人有回报。

记者:台站多分布在我国偏远地区,您如何留住人才?

徐寄遥:关键是让大家有归属感、成就感。首先,用标准化管理让分散的团队目标一致。不论身处漠河、海南、青藏高原还是东部沿海地区,大家都按统一规范工作,数据都汇入同一个数据库,每个人都知道自己的工作是全局的一部分。更重要的是,要让大家看到成果。当看到空间天气预警里有自己台站的数据、重要论文里有自己台站的贡献,我想这种成就感比什么都重要。

记者:目前,团队最需要哪类人才?对于领军人才,您有哪些培养思路?

徐寄遥:随着人工智能研究的飞速发展,目前团队最缺“空间科学+人工智能”的复合型人才。空间监测每天产生大量的数据,用传统方法分析这些数据,不仅效率低,而且容易遗漏重要的物理现象,急需人工智能算法帮助。目前,我们正在与其他单位联合培养这方面的优秀人才。而对于培养领军人才,我认为核心是在大科学工程中历练。大科学工程是最好的“练兵场”,能让年轻人同时锻炼科学研究能力、技术能力和组织协调能力。一批年轻的科研人员正是在参与子午工程的过程中快速成长。

记者:对刚踏入科研领域的年轻人,您有什么建议?

徐寄遥:结合40年的科研经历,我想分享4点体会。第一,要敢想敢做。不要满足于跟着别人做,要敢于提出自己的想法。子午工程的很多技术突破都是年轻人“不按常理出牌”探索出来的。第二,要脚踏实地。搞科研没有“捷径”可走。我们在研发设备时,要蹲在实验室测数据、分析结果。这类“小事”做多了,才能扛起重大项目。第三,要善于合作。做科研不能单打独斗,尤其像设备研制这类复杂工作,往往需要机械、电子、光学、软件等多学科团队协同配合。在这类任务中,良好的合作精神,有时比个人能力更重要。第四,要心怀祖国。我希望年轻人能把个人理想融入国家发展需求,在自己的领域里“生根发芽”。

网友评论

网友评论