科技日报记者 张蕴

近日,一场围绕氢能产业的“质量对话”在辽宁大连展开。作为第十四届中国国际专利技术与产品交易会的活动之一,“检验检测赋能氢能产业发展”专题交流会议上,政府部门、科研院所、产业链企业的70余名代表以拆解氢能“制、储、运、加、用”全链条的检测需求与技术瓶颈,为产业高质量发展寻策问计。

这场交流会通过政企研协同对话,勾勒出检验检测作为“质量基石”赋能氢能产业的清晰路径。

全链检测破局:从安全底线到质量高线的守护

作为易燃易爆的清洁能源,氢能从生产到应用的每一环都需严格质量把控,而检测技术的滞后或标准缺失,往往成为产业落地的“拦路虎”。专家学者与企业代表、政府部门负责人聚焦全链条检测需求,破解困扰产业的“安全焦虑”与“标准模糊”难题。

会上,大连市氢能产业标准体系的发布成为首个亮点。该体系由大连市科技局与大连市市场监管局联合推动,覆盖氢能制备、储运、应用等关键环节,不仅明确了工业副产氢提纯的纯度指标、车载氢瓶的安全检测规范,更对加氢站的运营安全标准作出详细界定。“以前企业生产副产氢,不知道该按什么标准提纯才能满足燃料电池使用需求,现在有了明确依据,我们的提纯项目投产更有底气。”参与标准制定的福佳大化相关负责人坦言,该企业即将投产的副产氢项目,正是按照新标准优化提纯工艺,预计投产后日供氢能力可达10吨,能为400余辆氢燃料电池车提供稳定氢源。

检验检测技术如何守护“氢安全”?大连检验检测认证集团(以下简称大检集团)展示的车载氢瓶全生命周期检测方案,引来企业代表关注,通过数智化检测设备,可实时监测氢瓶在充放氢过程中的压力变化、泄漏风险,甚至能预判瓶体的疲劳寿命。“氢燃料电池重卡的氢瓶一旦出现问题,后果不堪设想,这套检测方案让我们的车辆运营更放心。”洺源科技总经理杨玺介绍,该企业交付的49吨重卡、36吨轿运车等车型,均由大检集团提供定期检验服务,目前已实现商业化运营。而大检集团锅检院公司带来的四型储氢瓶检测技术,更是填补了东北地区在高端储氢设备检测领域的空白,为金普新区氢能产业园、太平湾氢能产业园的项目落地提供了技术支撑。

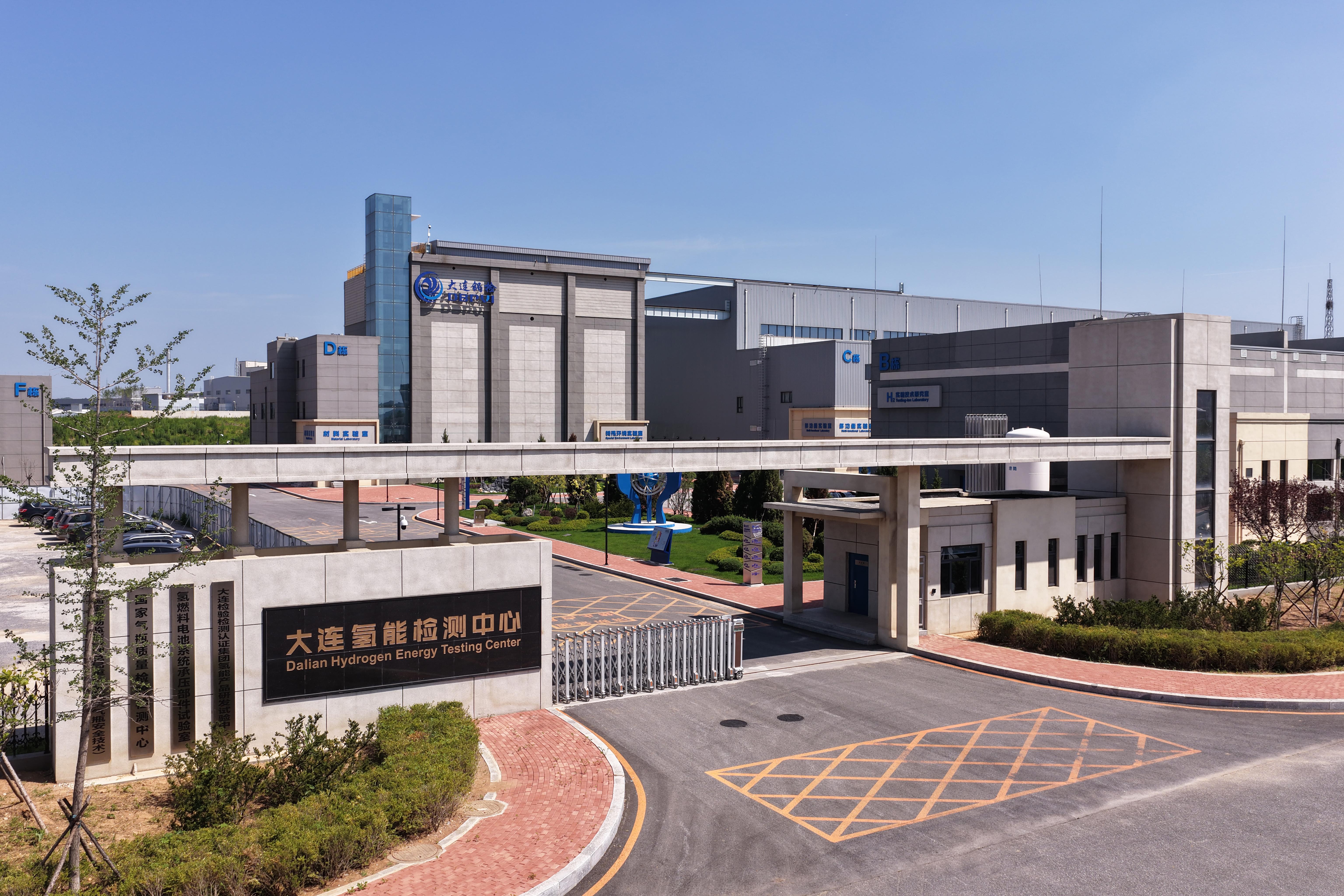

政策层面的“加持”更让检验检测能力建设提速。大连市发展改革委副主任傅吉新在讲话中提到,当地出台的《加快培育氢能产业专项资金管理办法》明确,对新建氢能公共检测平台按设备投资的30%给予补贴,最高支持500万元。目前,大检集团氢能检测中心的氢能检测实验室已落地,可提供氢能储运装备的各项性能测试,尤其是安全性能测试,为大连构建“制储运加用”全产业链闭环奠定了质量基础。

“大连在氢能检测方面具有优势,但随着行业发展仍要继续投入、要扩大应用范围,进而带动大连、辽宁,乃至东北和全国的应用。”中国科学院大连化学物理研究所首席研究员,国家燃料电池与液流电池标准委员会副主任委员俞红梅坦言。

生态协同赋能:从单点突破到区域联动的升级

如果说全链检测是氢能产业的“安全网”,那么检验检测平台搭建的产学研协同生态,则成为产业创新的“加速器”。本次交流会上,政府、科研机构、企业的多方对话,不仅梳理出检测技术的迭代方向,更探索出“检测—标准—应用”三位一体的产业发展新模式。

在圆桌对话环节,“如何通过检测技术推动氢能应用场景创新”成为核心议题。中广核、远景等企业正依托该检测技术,在大连布局绿电制氢、绿醇项目,预计年内开工建设,投产后将推动高耗能行业低碳转型。而大连海事大学研发的氢动力船舶检测标准,更是直接支撑了“醇氢号”“蠡湖未来号”两艘氢燃料电池样船的下水试航,为氢能在航运领域的应用提供了技术规范。

检验检测的协同效应,还在推动区域氢能产业联动发展。傅吉新透露,大连作为东北地区唯一入选国家氢燃料电池汽车示范城市群的城市,正联合黑吉辽三省构建“东北氢能高速走廊”——辽宁省对ETC氢能货车实行3年高速免费通行,吉林省则对氢能车辆省内高速点对点免费,而大连的检验检测平台将为三省的氢能车辆、加氢站提供互认的检测报告,大幅降低跨省物流成本。“以前黑龙江的氢能货车来大连加氢,需要重新做氢瓶检测,现在有了检测结果互认,通行效率提高不少。”大连氢能产业发展促进协会相关负责人表示,目前已有10余家东北三省的氢能企业与大连检测机构签订合作协议,区域协同效应初步显现。

更值得关注的是,检验检测正成为大连打造东北亚氢能航运枢纽的“关键一环”。随着大连即将获得国际船舶绿色燃料保税加注许可权,长兴岛万吨级绿色甲醇泊位项目已启动建设,助力港口实现“零碳作业”。

目前,大连已建成6座加氢站、推广400余辆氢燃料电池车,形成覆盖全产业链的检测能力,未来还将通过“东北氢能高速走廊”“东北亚氢能航运枢纽”建设,让检验检测成为氢能产业高质量发展的“助推器”。在检验检测的“护航”下,大连乃至东北地区的氢能产业,正从“技术探索”迈向“规模化应用”的新阶段,为国家“双碳”目标达成注入坚实的质量动能。

网友评论

网友评论