科技日报记者 张添福 王菲

站在柴达木盆地的盐碱地旁,李润杰弯腰抓起一把泛着“白霜”的土,轻轻一搓,盐粒簌簌落下。这位头发已染上风霜的青海大学省部共建三江源生态与高原农牧业国家重点实验室研究员,凝视着远处试验田里挺拔的小麦,如今眼里满是欣慰。这片曾被称为“白色荒漠”的土地,正孕育着丰收的希望。

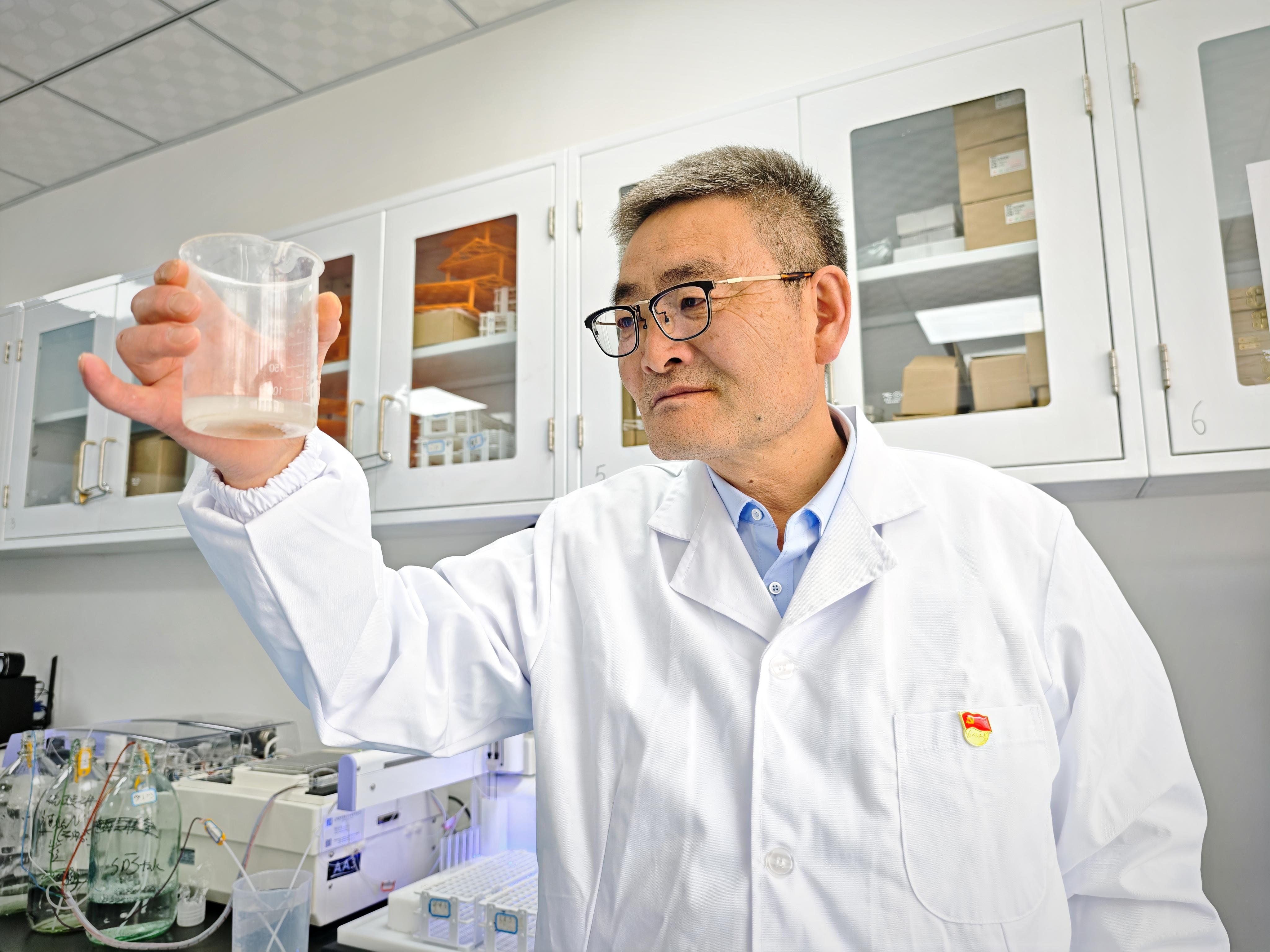

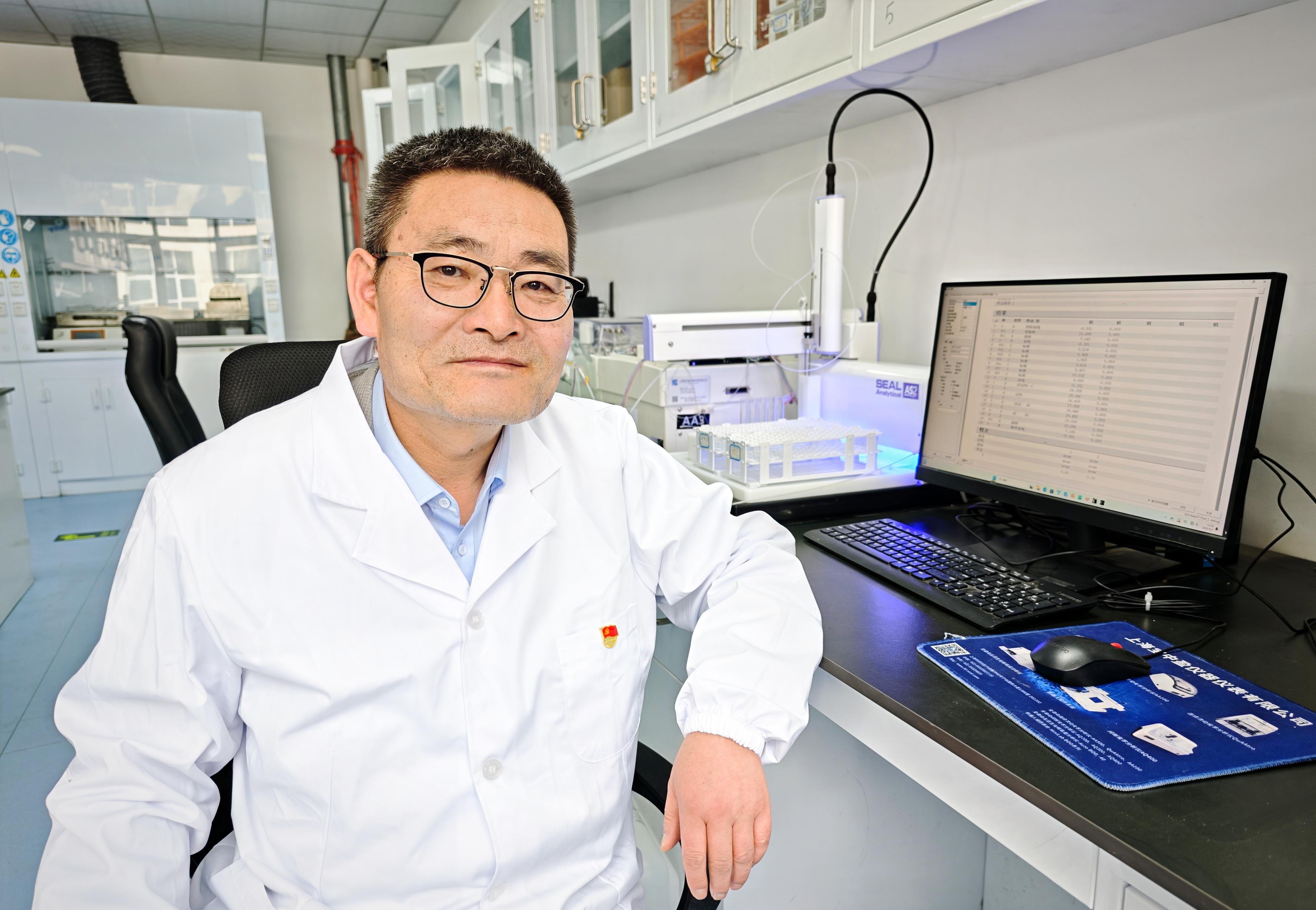

从大学毕业扎根青海至今,近40年来,李润杰的脚步遍布高原的每一个角落。他在盐碱地里钻土取样,在农牧区的水窖旁检测水质,在三江源的冰川湿地安装观测设备。这份扎根高原的坚守结出了硕果。在今年举行的青海省科学技术奖励大会上,李润杰被授予青海省科学技术重大贡献奖,并获得2025年“青海省最美科技工作者”称号。

开垦“白色荒漠”

“在柴达木盆地,新增百万亩耕地,没有一点问题。”这句掷地有声的话,出自与盐碱地缠斗近40年的李润杰。青海次生盐渍化土地超百万亩,柴达木盆地尤甚——不合理灌溉让盐分在地表堆积,昔日光热充足、有机质丰富的高产田,逐渐沦为颗粒无收的“白色荒漠”。

大学毕业后,李润杰被“水盐动态规律”这一难题吸引,誓要为这片土地找回生机。“要解决这个难题,首先得全面掌握这里土壤的情况。比如,地下水多深才不会带起盐分、不同深度土壤盐分含量有何差异等。”他说,要回答这些问题,就得去实地考察。1988年春节刚过,李润杰带上帐篷、干粮和设备,与团队坐进卡车,颠簸3天后抵达柴达木盆地。

彼时的盆地,白天地表温度升到20多摄氏度,夜里又骤降至零下,帐篷里的被褥清晨总能结上一层白霜。每天天不亮,李润杰就和团队扛着30多斤重的设备出门,在盐碱地里工作就是一上午。为取得不同深度的土壤样本,除了用土钻钻,他们还得用铁锹挖。

“坑挖到一米多深时,盐碱土变得异常坚硬。一铁锹砸下去只能留下一个白印,一个人砸不动了就换人。手掌很快就磨出水泡,水泡破了就缠上胶布继续干。”李润杰说。中午日头最烈的时候,太阳烤得人头晕,他就蹲在土埂旁,就着咸菜啃馍馍。下午的重点任务是测地下水位。

“这是控制盐渍化的关键。如果地下水太浅,盐分容易随水分蒸发积在地表。只有把水位降到小麦根系以下,才能从源头减少返盐。”李润杰说。到了晚上,帐篷里的小桌上摆满了贴着标签的土样,李润杰和团队借着昏暗的灯光将其分类、称重,常常忙到后半夜,次日依旧准时出现在田间。

日复一日,他们终于找到了解决方案:首次在青海引入波纹管暗管排水技术,将带孔的暗管埋入地下,通过暗管将多余的地下水排走,阻断了盐分上涌的通道。可新的问题又出现了。排水问题解决了,土壤中已有的高盐分仍会影响庄稼生长。

李润杰提出“洗盐”的办法。“我们向地里灌水,让水带着盐分顺着暗管流走。”他说。为了找到最合适的灌水量,李润杰和团队天不亮就灌水洗盐,随后立刻取土样分析,再根据数据调整方案。这一技术随后在青海大范围推广,让沉寂的盐碱地重新长出庄稼。

改写“背水”度日

30年前,青海山区部分农牧民靠喝收集的雨水——窖水度日。这种水喝起来又咸又涩,可即便如此,仍是“滴水贵如油”。李润杰至今记得第一次跟着牧民喝窖水的感受。“那水咽下去,喉咙里总带着股土腥味。”这口难咽的水成了他心里的“疙瘩”。

2006年起,李润杰加入人畜饮水安全解困行动小组,赶赴青海多地调研。在青海省海东市偏远村落,村民掀开自家水窖的盖子,浑浊的水上浮着杂质。村民告诉李润杰,遇到干旱时节,窖水不够喝,得去十几公里外的河边背水。冬天河面结冰,就砸开冰面取水,不少人因此冻坏了手脚。

更让李润杰揪心的是水质隐患。在一次调研时,他发现不少井水、泉水不仅浑浊,而且氟、砷含量远超安全标准。“长期喝高氟水,牙齿会变黄、变脆,严重的会让骨头变形。高砷水更危险,会慢慢损伤内脏。”李润杰说。怎么才能让老百姓喝上放心水?李润杰和团队首先排除了市面上常用的膜技术。“用这种技术造出的设备,一套要好几万,牧民用不起,后续换膜的成本也高。”他说。

于是,李润杰带着团队反复试验,用多重介质过滤技术造出了新型饮用水过滤设备。整套设备成本便宜,且后期不用频繁换零件,牧民简单学学就能操作。解决了水质问题,取水难题又摆在面前。青海农牧民居住分散,很多地方不通电、无稳定水源,世代只能靠背水解决饮水问题。

为了改变这一现状,李润杰提出新能源取水方案。“在村落集中的区域打一口深水井,井边装一套太阳能发电板和抽水泵。白天,太阳能板把光能转成电能,带动水泵把地下水抽到高处的蓄水池。太阳能板发的电若用不完,就储存起来,供牧民晚上照明用,一举解决了缺水和缺电两大难题。”李润杰说。

自从装上这套设备后,牧民们再也不用背着水桶走几公里山路,背水的日子彻底成了过去。2018年,由李润杰主要起草的《农村饮水安全评价准则》团体标准发布,从水量、水质、用水方便程度到供水保证率,给出了科学清晰的评价指标。这一标准被有关部门采用,成为我国25个省份农村饮水安全脱贫攻坚的“考核标尺”。

回答“生态之问”

39万平方公里的三江源,是长江、黄河、澜沧江的发源地,被誉为“中华水塔”。常年扎根高原,人们渐渐生出几个关乎未来的“生态之问”:这片土地到底能涵养多少水资源、“中华水塔”的储水能力会不会下降……“这些问题,关系到青海的生态环境,更影响着下游数亿人的用水安全。”李润杰说。

2024年10月,李润杰团队启动青海省重大科技专项“三江源水源涵养功能评估与能力提升关键技术研究”。这一研究是他数十年如一日的科研积累。“车子在颠簸的高原行驶,遇到结冰的路面,就只能下来推车。”李润杰回忆道。抵达观测点后,李润杰穿上厚重的冲锋衣,踩着积雪,装观测设备。“这里采集的每组数据都很关键,不能出一点差错。”李润杰说。

他拍了拍身上的雪,继续专注地调试设备,手指冻得有些僵硬,就放在嘴边哈口气暖一暖,再接着干。在三江源的湿地观测站,李润杰和团队要定期采集水样、测量植被覆盖率。湿地里的冻土融化后,变得泥泞不堪,鞋子陷进去很难拔出来。“晚上回到驻地,没有暖气,我们就围着电暖器整理数据。接好的热水很快就凉了,大家却浑然不觉,眼里只有电脑屏幕上跳动的数字。”李润杰说。

如今,年过花甲的李润杰,仍像年轻时一样奔波在三江源的草原与冰川间。他带领团队构建三江源生态水文知识库,研发生态水文大模型,最终要打造出水源涵养能力提升数字孪生平台。

“未来,通过这个平台,人们能清晰看到‘中华水塔’的水量变化,为守护这片净土提供科学支撑。”李润杰说。

近40年高原跋涉,李润杰的科研足迹从盐碱地的暗管旁,延伸到农牧区的饮水站,再到三江源的数字平台。而他就像高原上的格桑花,在每一片他守护过的土地上,迎着风沙扎根,向着阳光绽放,把科技的温暖送到百姓的心里。

网友评论

网友评论