科技日报记者 薛岩

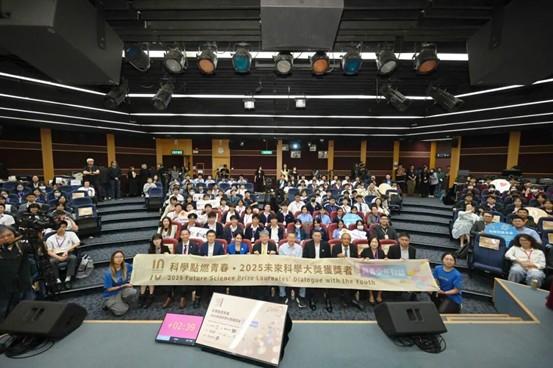

近日,2025未来科学大奖获奖者对话青少年活动在香港太空馆举行。2025未来科学大奖获得者徐星、周忠和、戴希、丁洪与近300名青少年面对面,以一场别开生面的“科学对话”,为他们点燃探索未知的科学梦想。

活动现场,四位科学家用通俗的语言,深入浅出地解读了各自获奖的科研成果。

生命科学奖获得者、中国科学院院士徐星在“揭秘恐龙飞向蓝天”演讲中,系统梳理了鸟类起源于恐龙的证据链。“通过在戈壁、荒漠等恶劣环境中的长期探索,我们发现了五彩冠龙、难逃泥潭龙等关键化石。”徐星特别提到,1996年在辽宁西部首次发现的保存羽毛的原始中华鸟龙化石,为鸟类恐龙起源假说提供了直接证据。此外,生物力学分析显示小盗龙等四翼恐龙具备滑翔能力,进一步支持了恐龙向鸟类演化的假说。

另一位生命科学奖得主、中国科学院院士周忠和则在“从博物学到演化生物学”演讲中,带领青少年回顾了达尔文、迈尔和威尔逊三位科学巨擘的贡献。他生动阐述了这门学科如何从记述自然走向综合阐释生命演化的规律,并强调了其对思考人类未来的深远意义。

物质科学领域同样精彩纷呈。物质科学奖获得者、香港科技大学物理学系讲座教授戴希介绍了“量子反常霍尔效应”的发现及其在实现低能耗电子器件方面的革命性前景。中国科学院院士丁洪则揭开了“固体宇宙”的神秘面纱,讲解了固体材料中电子与晶格相互作用可形成类似基本粒子的“准粒子”,以及其在未来科技中的潜在应用。

随后的互动环节中,人工智能与科学发展的关系成为了在场专家们的热议焦点。他们各抒己见,为青少年提供了多元的思考视角。

徐星认为,古生物学研究看似“无用”,却能从生命演化历史中预测未来环境变化对生态的影响。他鼓励青少年将AI作为基本工具来学习,并透露AI技术已经应用于恐龙化石的数据采集与分类。

周忠和则强调对待AI应“热情拥抱但不过分依赖”。他鼓励青少年多走进博物馆和化石产地,亲身感受历史的沉淀,获得对古生物学更直观的认识。

丁洪直言,AI智慧未来可能远超人类,发展潜力巨大。戴希则将AI比作科研伙伴,认为“AI给出的看法和推理像博士生一样出色”,会极大提升研究效率。但同时,他也提出,AI缺乏目的性,可能会带来“失控”风险。

活动现场,科学家与青少年们展开了热烈交流。与会青少年们纷纷表示,这样的面对面交流不仅可以激发科学热情,更让他们切身感受到科学的魅力。科学家们的成长故事尤其令人感动,为年轻学子树立了追求真理的榜样。

网友评论

网友评论