科技日报记者 雍黎 通讯员 陈蔷

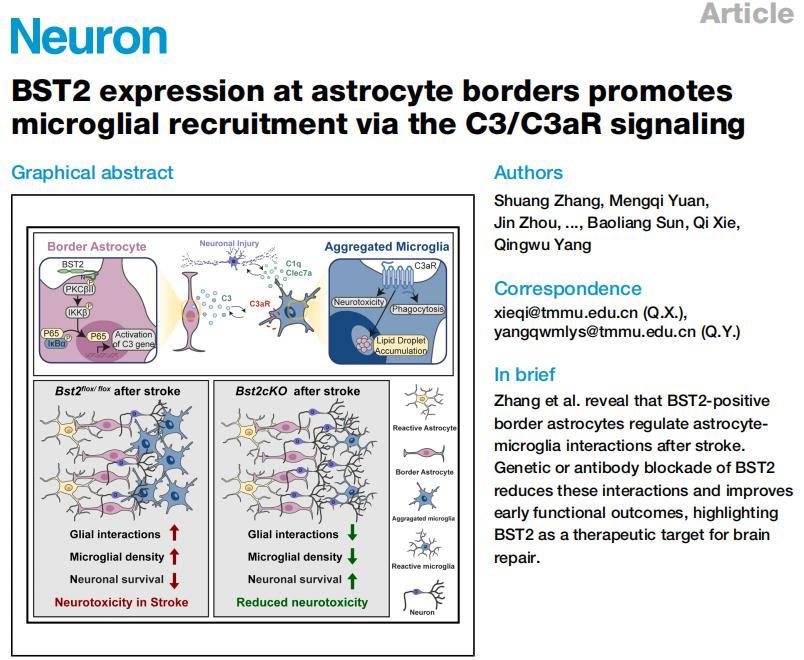

脑卒中后,大脑内一场“看不见的战争”正在上演——星形胶质细胞形成的“边界结构”并不仅仅是物理屏障,而是积极参与炎症调控的“指挥中心”。10月30日,记者从陆军军医大学新桥医院获悉,该院神经内科杨清武教授团队在《神经元》上发表研究,首次揭示干扰素诱导蛋白BST2在边界星形胶质细胞中的关键作用,并阐明其通过C3/C3aR信号通路“招募”小胶质细胞、加剧神经损伤的新机制。这一发现为脑卒中后早期抗炎治疗提供了新的靶点与策略。

据统计,脑卒中是我国国民首位致残致死性疾病,每年新发病例约数百万。尽管静脉溶栓、取栓等血管再通技术能有效恢复血流,但术后炎症反应仍导致大量患者神经功能恢复不佳。“血管再通后,大脑内的炎症反应就像一场‘余火’,继续损伤着本可存活的神经元。”杨清武教授表示,“如何控制这场‘余火’,是当前临床面临的棘手问题。”

该研究历时五年,全部由新桥医院神经内科医学中心团队独立完成。研究者通过单细胞测序与空间转录组技术,在脑梗死边界区域鉴定出一群高表达BST2蛋白的特殊星形胶质细胞亚群。进一步实验表明,BST2通过激活PKCβI-NF-κB信号通路,促使星形胶质细胞大量分泌补体蛋白C3,进而“招募”具有促炎特性和神经毒性的小胶质细胞聚集至损伤边界,从而加剧神经元丢失与炎症损伤。

“我们不仅找到了‘谁在召唤’,还明确了‘如何召唤’以及‘能否阻断’。”文章共同通讯作者谢琦研究员介绍,研究人员在动物模型中分别采用基因敲除与抗体干预两种方式阻断BST2功能后,发现损伤边界聚集的小胶质细胞数量显著减少,存活的神经元数量增加,且小鼠在卒中后14天内的运动功能显著改善。

值得一提的是,靶向BST2为调节星形胶质细胞与小胶质细胞之间的相互作用提供了一种更具局部性和特异性的策略。该策略能够有效抑制有害的神经炎症反应,同时保留神经修复机制。“此外,该方法有望与现有的补体导向疗法形成互补,从而降低全身性副作用的发生风险”文章第一作者张爽博士解释道。

该机制不仅在卒中模型中得到验证,在阿尔茨海默病、创伤性脑损伤等模型中同样存在,显示出跨疾病保守性,为多种神经炎症疾病的治疗提供了新思路。

“我们正在积极推进后续转化研究,未来有望研发出针对BST2的抗体药物,为卒中患者提供新的神经保护治疗方案。”杨清武教授指出,这项研究首次系统揭示了卒中后损伤边界区域星形胶质细胞与小胶质细胞互作的分子通路,突破了传统“屏障学说”的认知局限,为开发阶段性、细胞特异性的抗炎药物奠定了坚实基础。未来,针对BST2的抗体药物有望成为卒中后神经保护的新选择,助力患者更好地走向康复。

网友评论

网友评论