科技日报记者 陆成宽 都芃

“加快高水平科技自立自强,引领发展新质生产力”。党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》(以下简称《建议》),重点突出了科技创新的引领作用。

推进中国式现代化,科技打头阵。《建议》对科技的高度重视,让站在科技前沿的两院院士们深感责任重大,使命光荣。

多位院士向科技日报记者表示,未来5年是建设科技强国的关键时期。基础研究、关键核心技术、科技创新与产业创新深度融合等,对科技强国建设至关重要。要锚定这些关键方向,做优科技的“供给侧”,贴近创新的“需求侧”,以科技创新催生新产业、新模式、新动能,驱动新质生产力喷薄而出。

关键词:抓基础

勇闯科学“无人区”

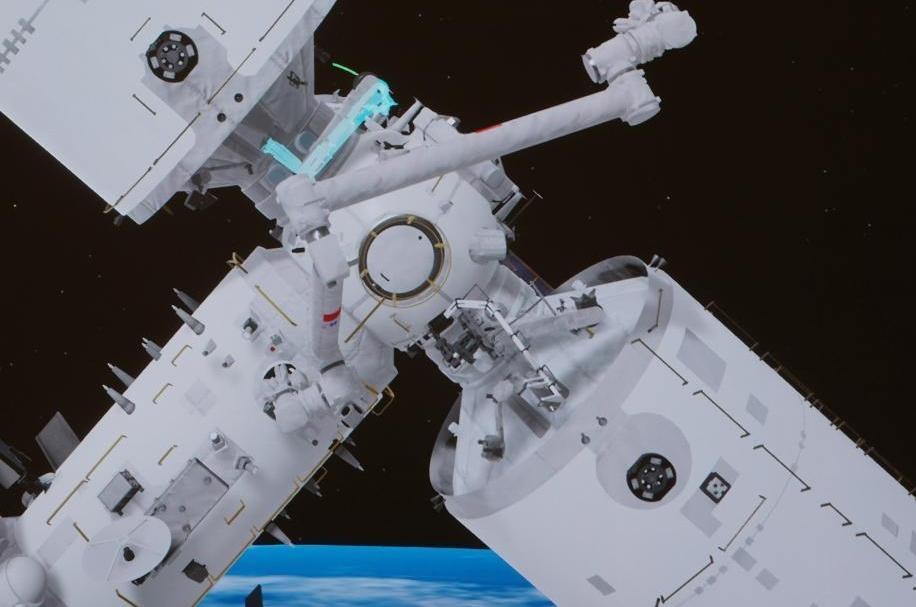

月球上的水从何而来?外太阳系的物质能否穿越亿万里来到我们身边?嫦娥六号月壤为解开这些谜题提供了关键线索。

10月21日,《美国国家科学院院刊》报道,我国科研人员在嫦娥六号月壤样品中发现罕见陨石撞击残留物,不仅证实了小行星碎片能够从太阳系外围“长途跋涉”至内太阳系,也为解释月球上水的来源开辟了新思路。

这是我国基础研究不断突破的一个缩影。

《建议》明确,“十五五”时期,“基础研究和原始创新能力显著增强”,“加强基础研究战略性、前瞻性、体系化布局,提高基础研究投入比重,加大长期稳定支持”。

“基础研究是原始创新最主要的源泉和根基。轻视基础研究,基本等同于扼杀原始创新的未来。”中国科学院院士、中国科学院国家空间科学中心主任王赤认为,《建议》强化基础研究部署,是加快高水平科技自立自强、发展新质生产力的必然要求。

长期从事常规—非常规油气地质学理论与勘探工作的中国科学院院士邹才能认为,基础研究的重要性怎么强调都不为过。

“基础研究的突破引领我国能源行业不断跃升。”邹才能深有感触。他带领团队针对非常规油气急需解决的关键科学问题和技术难题,开展了系统性的基础研究工作,构建了非常规细粒沉积学、非常规油气储层地质学等完整学科内容,揭示了非常规油气大面积“连续型”聚集规律等。

近些年,我国高度重视基础研究,持续加大基础研究投入,已经取得了初步成效。数据显示,2024年我国全社会研发投入超3.6万亿元,较2020年增长48%;研发投入强度达2.68%;研发人员总量位居世界第一。其中,基础研究经费达2497亿元,较2020年增长超过70%。

面向未来5年,中国科学院院士、中国科学院高能物理研究所研究员王贻芳认为,增强基础研究和原始创新能力,要从强化稳定支持和鼓励自由探索着手。

“一方面,当前科研经费过度依赖短期项目竞争,导致需要长期投入的研究难以启动,更难以持续。”王贻芳建议,“在维持现有竞争体系的同时,划拨10%—20%的基础研究经费设立稳定支持资金,专项用于鼓励对重大科学问题的长期探索。”

王赤也持有类似看法。他建议,在科研院所中推行“一所两制”,为部分致力于重大问题研究的科研人员提供长期、稳定的支持,在评价方式、薪酬待遇等方面施行差异化管理。“这类岗位的设置必须少而精,避免泛化而出现滥竽充数问题。”王赤着重提出。

“另一方面,基础研究具有不确定性,不能简单地以论文数量或短期成果来考核,要营造鼓励自由探索、宽容失败的文化和环境,让更多科研人员勇闯‘无人区’,这样才能真正提高原始创新能力。”王贻芳建议,授权部分科研机构开展科研管理改革试点,充分发挥科学家和科研单位在选题、立项、布置和分配任务方面的作用,给予其一定自主权。

关键词:强核心

抢占技术“制高点”

每秒2000亿次采样率,精准捕获“一闪而过”的电信号。在10月中旬举办的2025湾区半导体产业生态博览会上,国产新一代超高速实时示波器强大的性能吸引大量关注。其大幅跃升的性能指标,使国产高端示波器一举迈入国际领先水平。

作为观测电信号的“火眼金睛”,示波器是半导体及集成电路等行业不可或缺的基础工具,曾长期被国外少数企业垄断。如今,包括国产示波器、国产EDA(电子设计自动化)软件等在内的一系列关键核心技术,为我国产业转型发展打开了突破口。

“十四五”时期,我国国家级制造业创新中心总数达33家,突破近700项关键共性技术。截至今年6月,我国每万人口高价值发明专利拥有量达到15.3件,提前完成“十四五”规划预期12件的目标,在人工智能、信息通信、新能源汽车、量子技术、生物医药、光伏等领域掌握了一大批关键核心技术专利。

“过去这5年,我国在科学研究和关键核心技术领域取得了一系列成果,从过去的单点突破,发展为全面开花。”中国科学院院士褚君浩表示,“十四五”时期,我国许多关键核心技术实现了从无到有、从有到优的跨越,接下来要向着“从优到精”不断迈进。

《建议》中明确,“完善新型举国体制,采取超常规措施,全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料、生物制造等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破”。

完善新型举国体制,要充分调动各创新主体的创造活力。

着眼未来5年发展,中国工程院院士、中国建材集团有限公司首席科学家彭寿认为,要不断提升企业主体地位,充分发挥链主央企等科技领军企业的“出题人”“答题人”“阅卷人”作用,构建以企业为主体、市场为导向、产学研用深度融合的现代化创新体系。

关键核心技术攻坚,不仅要注重硬件突破,“软生态”的搭建同样至关重要。中国工程院院士邬贺铨表示,在基础软件、人工智能等关键核心技术突破中,数据要素至关重要,但我国数据要素市场化发展目前还面临障碍。他建议,要建设良好的数据生态,构建数据基础设施、数据基础制度、数据治理体系,发展数据产业与服务,培育数据人才。

褚君浩对《建议》中提到的“超常规举措”“全链条推动”深感认同,“创新是人的活动,要敢于打破束缚创新的条条框框,从最大限度激发人的创造活力入手来布局资源,实现突破”。

他建议,突破关键核心技术要从摸清原理、提升工艺、推广应用等全链条发力,尤其要注重技术源头的原理研究。“技术装备为什么这样设计?加工工艺为什么这么要求?这些技术原理问题一定要搞清楚。”褚君浩说,要尊重科技创新规律,对不同目的的科学研究活动要因地制宜、分类管理。

关键词:深融合

澎湃产业“新动能”

10月27日,在第三届全国博士后创新创业大赛现场,记者听到一个喜讯:大连理工大学团队研发的飞秒激光加工技术,通过大赛平台精准对接了企业需求,仅在5个月内便成功达成合作意向,即将获得100万元投资,有望实现从实验室到生产线的跨越。

《建议》提出,“推动科技创新和产业创新深度融合”。深耕核技术创新与产业应用的中国工程院院士叶奇蓁认为,推动科技创新和产业创新融合发展,是让科技成果惠及经济社会发展、人民生活改善的重要途径。“核技术既是科技创新的高地,也是产业创新的前沿。近年来,核技术早已融入日常生活的诸多方面,核电、核医疗、核能供热……核科技正以多种形态服务经济社会发展和民生改善。”叶奇蓁说。

科技创新和产业创新融合发展正引领多行业变革。“例如,智能体就是人工智能科技创新与产业创新结合的产物,能够引导互联网进入智能体时代,引发功能、业态与体系架构的变革。”邬贺铨认为,二者融合发展的关键是要瞄准行业需求,找准场景结合点精准发力。

“推动科技创新与产业创新深度融合,就是打通从‘科技强’到‘产业强’‘经济强’的关键通道,是培育新质生产力的重要支点。”中国科学院院士、暨南大学纳米智造研究院院长赵宇亮认为,科技成果转化是做好二者融合的关键一招。

数据显示,“十四五”以来,我国科技创新与产业创新融合又上新台阶,全国技术合同成交额连续多年保持两位数增长,2024年达到6.8万亿元。

“科技创新链分为九级,前三级属于基础研究,后三级属于产业产品,中间三级就是概念验证、小试、中试。”分析这9个阶段,赵宇亮认为,中间的中试阶段投入大、周期长、前景不明,是当前科技成果转化的短板所在,“《建议》专门提出布局建设概念验证、中试试验平台,非常具有针对性”。

彭寿同样对此深有感触:“我所在的新材料研究领域具有长周期、高投入、高风险特征,健全完善的中试转化服务体系是加快培育新质生产力的重要保障。”他建议,要加强技术转移体系建设,推进新技术新产品大规模应用示范,完善在科技成果转化、自主创新产品替代应用中的容错机制,鼓励采取转让许可、作价入股等多元化成果转化模式,加快科技成果向企业转移转化。

面向未来,赵宇亮建议,探索高校、科研院所与企业共建研发联合体的机制。“企业出题、出资,高校和科研院所出设备、出人才,共同开展与科技成果落地相关的小试、中试研发。这样既可以解决企业遇到的‘卡脖子’技术难题,也可以培育‘科技创新与产业创新深度融合’的紧缺人才。”赵宇亮说。

(科技日报记者操秀英、陈瑜对本文亦有贡献)

网友评论

网友评论