科技日报记者 俞慧友

经历完一年一度“台风季”考验的深圳市深汕特别合作区(以下简称深汕),人们的生活逐渐归于平静。一群在深汕近海区域种水稻的湖南人,却无法“静”下来。他们正与当地农人一道,全力以赴迎接丰收前的“大考”。

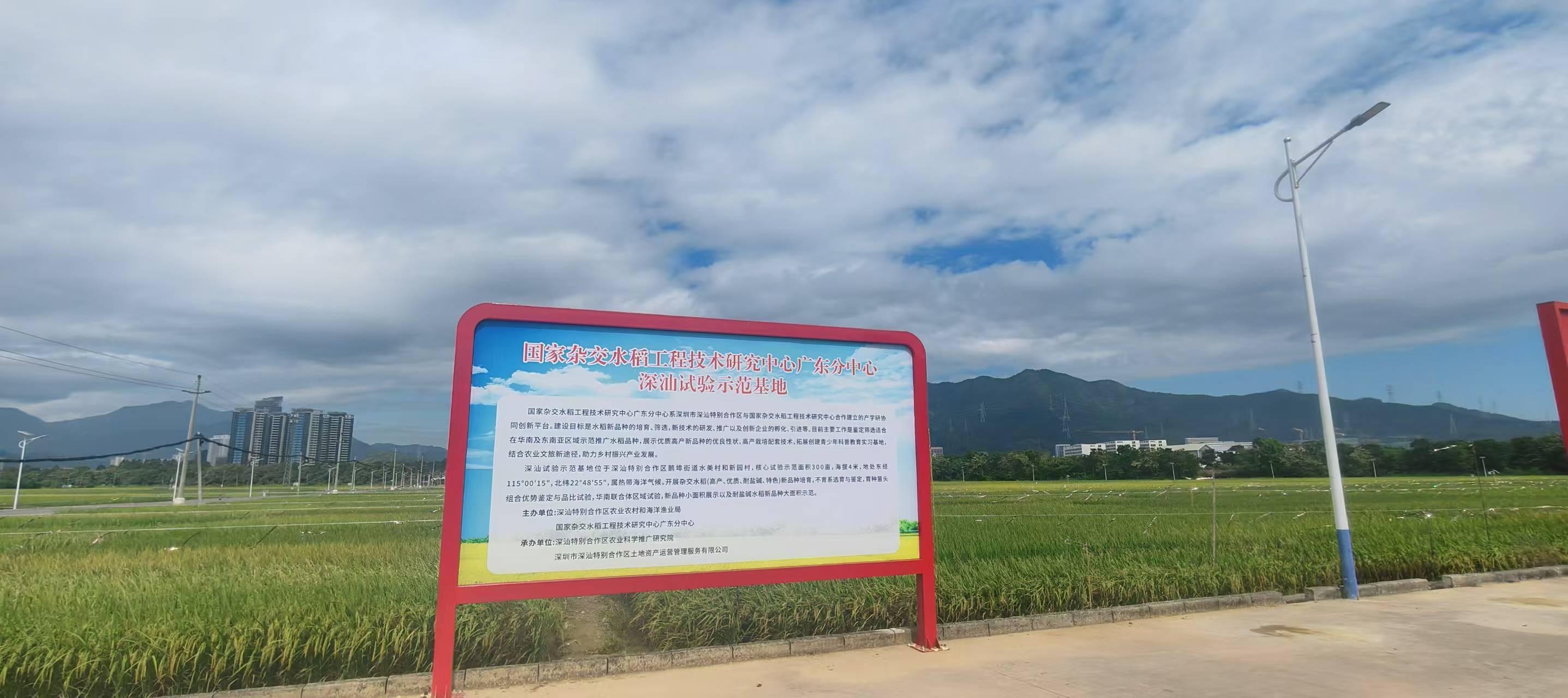

“现在是水稻灌浆的关键时期。再过段时间,稻子就要成熟了,我们在为丰产做最后的‘冲刺’。”11月7日,国家杂交水稻工程技术研究中心广东分中心(以下简称分中心)负责人聂凌利博士对科技日报记者说。

三年前,深汕特别合作区管委会与国家杂交水稻工程技术研究中心袁隆平院士科研团队洽谈技术合作。由此,湘深“牵手”,联袂探索起滨海盐渍地水稻丰产的“深圳经验”。

大刀阔斧 打造四个“一万亩”

深汕虽有近3万亩耕地,但因地处滨海区域,许多耕地与大海相连,受自然水文条件及极端天气事件影响,这里每3至5年就会发生一次海水倒灌,致使耕地土壤盐渍化。加之这里一年一度的“台风季”,让深汕农业生产更是挑战重重。

深汕是深圳市唯一有大片农耕土地的区域,也是深圳推进乡村振兴的主战场和实施“百千万工程”的主阵地。尽管“天资”不够,深汕却必须肩负重任,全力实现粮食高产、稳产。

如何完成这项艰巨的重任?深汕努力“内外兼修”。

对“内”,深汕管委会启动了基于近3万亩耕地的四个“一万亩”改造计划:水田垦造1万亩、撂荒地复垦复耕1万亩、高标准农田改造1万亩、土地流转1万亩,从新增耕地、恢复耕地、提升“地力”和“创新机制”等四个维度同步推进,打造了一个从土地资源开拓、修复、升级到经营模式现代化的完整闭环。

对“外”,深汕把目光投向了以粮食高产、超高产为攻关目标,拥有国际领先杂交水稻技术的袁隆平团队。“我们有近3万亩农田,但其中不少面积是滨海盐渍地,普通作物难以高产。他们有国际领先的高产品种和丰产技术。大家一拍即合。”聂凌利说。

湖南杂交水稻研究中心主任、分中心首席专家唐文帮,是当年合作洽谈成员之一:“杂交水稻超高产需要良种、良法、良技和良田。深汕的四个‘一万亩’行动,奠定了水稻高产的‘良田’基础。我们一直在持续开展耐盐碱水稻高产攻关,深汕滨海耕地盐渍化的特定生态环境对我们来说,正是‘英雄有用武之地’。我们也希望探索包括深圳在内的滨海城市耕地盐渍化的现实下,如何实现粮食高产稳产,保障粮食安全。”

2023年2月,深汕特别合作区和湖南杂交水稻研究中心签约成立的国家杂交水稻工程技术研究中心广东分中心正式揭牌。中国工程院院士柏连阳担任分中心首席科学家。

一场滨海城市耕地盐渍化水稻高产的“战役”,悄然在深汕展开。

“湖南经验”助力单产大幅提升

2024年11月,水美新园杂交水稻育种与高产示范基地开展晚稻测产,亩产突破了1200斤。这个结果让村民李惠忠喜出望外:“过去,我们种常规稻亩产水平基本不超过600斤。水稻高产就是一种不可能实现的‘奢望’。”他感慨。

水稻亩产单产翻倍的背后,是“湖南经验”的支撑。分中心成立后,袁隆平团队在深汕布局了水美新园杂交水稻育种与高产示范基地、民新特色水稻展示基地,和百安耐盐碱水稻实验基地等三大科研基地,重点组织开展“箐两优3261”等优良耐盐碱新品种的配套物化栽培技术集成与示范。

“我们‘磨合’了一年后,觉得在提高亩产单产上,还需下一副‘猛药’,就主动提出在深汕‘复制’我们在湖南岳阳屈原管理区‘全域水稻单产提升行动’中取得的成功经验。”唐文帮回忆。

听到这一建议,深汕管委会立刻着手启动政策方案的制定。2023年,《深圳市深汕特别合作区粮油等主要作物大面积单产提升行动方案》出台并启动实施。该《方案》从推广优良品种、提升秧苗素质、优化田间管理等方面,量身定制了早晚稻品种推荐目录,着力重点推广箐两优3261、卓两优1126、爽两优138等适宜杂交水稻品种。根据深圳高温高湿气候条件,制定了“预防为主、综合防治”的植保方针和“生物防治、一喷多促”的防控措施。

“方案实施后,‘箐两优3261’百亩示范种植基地的水稻在土壤盐度为0.3%的环境下,连续两年平均亩产达900斤以上,超过国家标准50%。”聂凌利说。

截至目前,团队在深汕累计推广种植高产、优质杂交水稻面积超1万亩,为后期杂交水稻大面积推广奠定了基础。《方案》出台当年,深汕水稻单产提升了10%。2024年,深汕早稻平均单产较2023年同期增长了13.3%,增速跃居广东省第一。

“我们探索出了‘长沙—深汕—三亚’跨区域协同育种模式,以长沙为研发策源地,以深汕为核心中试示范基地,依托三亚南繁基地,通过高效整合三地优势资源,显著提升了育种创新效率与产业适配性。”柏连阳说。

破除机制藩篱 成果“墙内开花墙内香”

在专家团队的辛苦“耕耘”下,分中心筛选出了一大批适应性强、品质优、产量高、抗病和抗虫性好的优势种质资源,却在品种审定的时候又遇到了一道绕不过去的坎。

湖南杂交水稻研究中心党委书记许靖波告诉科技日报记者,分中心的成果进行转化,必须有一个载体进行实体化运营,才能将产出的新品种、好技术和优成果尽快在深汕落地。

2024年9月,在深汕管委会大力推动下,新型研发机构——深汕特别合作区农业科学推广研究院(以下“研究院”)正式成立。

机制顺畅,成果转化变得通畅起来。依托研究院,分中心团队完成的3个高产优质杂交水稻新品种、1个国审耐盐碱水稻品种和5个耐盐碱农作物新品种的审定授权顺利落地深汕。4个新水稻不育系通过了广东省种子协会鉴定,为后续高产亲本品种与深汕本地优质亲本品种配组提供了种源基础。

依托研究院,团队还成功孵化培育了深圳市新安种业有限公司(以下简称新安种业)。2024年,来自广西、江西、湖南、安徽等六省的种子经销商和种粮大户集聚新安种业,现场签约团队自主培育的芯两优301,B两优028等高产品种种子数万斤。刚“开张”不到一年的新安种业,当年实现营业额超80万元。

“在研究院的技术支持下,截至目前,我们已成功推广了上万亩杂交水稻种子。本地农户很认可种子的产量、耐盐性和抗性,这让我们看到了‘深圳种子’的希望。”新安种业总经理袁城围深感振奋。

湘深合作水稻高产的探索,还在继续。研究院副院长周国强表示,深圳是高新技术密集区域,未来深汕将着力于探索以高新技术加持现有传统育种和生产模式,通过智慧管理、智能温室、智慧灌溉和智能农机等现代化设施,打造高标准、高收益的水稻数字生产基地科技示范园。

“我们期望通过项目的示范辐射作用,带动深汕农业生产向智能化、绿色化、精准化、数字化转型升级,打造华南区域乃至全国的水稻生产新标杆。”唐文帮说。

(受访者供图)

网友评论

网友评论