科技日报记者 赵汉斌

记者9日从中国科学院昆明动物研究所获悉,该所牵头联合中国科学院古脊椎动物与古人类研究所、中山大学等多家机构,依托“模式动物表型与遗传研究国家重大科技基础设施(灵长类设施)”,成功解析了长臂猿系统演化关系、濒危历史及长臂表型遗传基础等谜题,为物种保护提供科学支撑。《细胞》8日发表了相关成果。

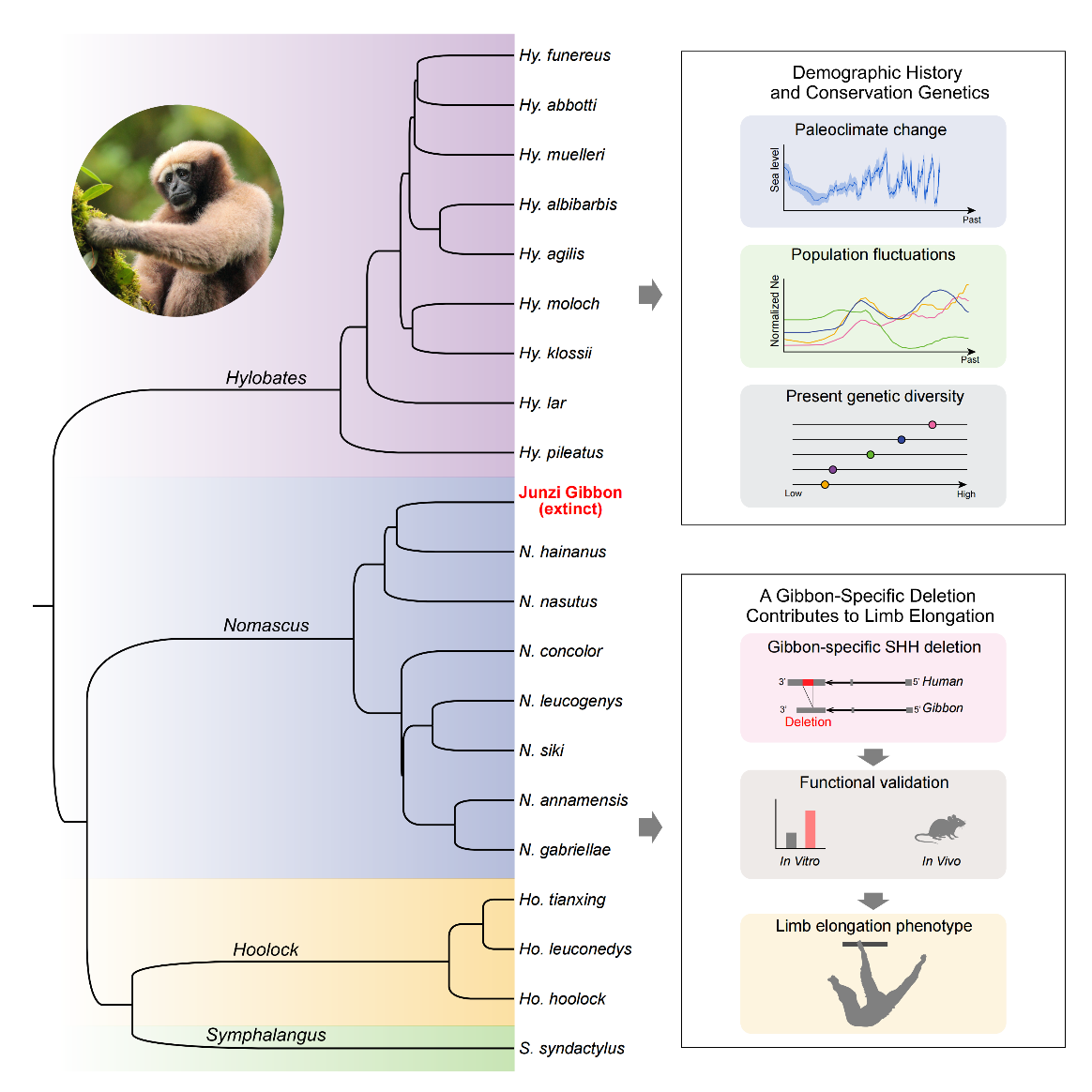

长臂猿是与人类亲缘关系较近的小型猿类,以其独特的“臂行”运动方式、复杂的鸣唱行为、独特的配偶制以及严峻的濒危现状受到广泛关注。然而,由于样本获取困难及其快速的演化辐射历史,长臂猿的系统发育关系长期存在争议,许多关键的演化问题悬而未决。为填补这一研究空白,研究团队利用先进的基因组学技术,构建了迄今最全面的长臂猿基因组数据集,覆盖了18个现存长臂猿物种,并成功获取了包括已灭绝的“君子长臂猿”在内的3个古代样本的线粒体基因组。

研究通过创新分析方法,首次明确长臂猿四大属的演化顺序,重绘长臂猿“演化树”,解决了百年分类争议,并证实秦始皇祖母墓中发现的“君子长臂猿”归属于冠长臂猿属。基因组分析显示,多数长臂猿在10万—20万年前的晚更新世经历种群瓶颈期,约7万年前同步恢复,这与全球气候变化高度相关。现存白眉长臂猿属遗传多样性极低、近交水平高,为评估濒危等级和制定保护策略提供了关键数据。

针对长臂猿标志性的“臂行”修长四肢,研究发现其SHH基因关键调控区存在特异性缺失。通过转基因小鼠实验验证,该缺失可导致四肢骨骼相对增长,揭示了长臂性状演化的核心遗传机制。

据悉,这是昆明动物研究所牵头发起的国际“灵长类基因组计划”的又一重要成果。该所管理运维的灵长类设施,将持续为我国乃至全球生命科学研究提供高通量、精准化研究平台,助力生物医药研发与生物多样性保护。

(受访单位供图)

网友评论

网友评论