科技日报记者 何亮

第十五届全国运动会(以下简称“十五运会”)开幕至今,所有竞赛场馆都已迎来赛事比拼。在这些场馆中,除了深圳光明国际马术中心等为数不多的新建场馆,其余场馆都是由现有场馆改造而来,占比达九成。

在“简约、安全、精彩”的办赛原则要求下,十五运会在全运会史上首次实现不新建任何大型场馆,打破全球近40年来“大拆大建办大赛”的刻板印象。

取而代之的,则是“科技全运”“绿色全运”“无废全运”理念下的高品质城市提升。从体育场馆、城市空间到交通设施,一项项功能升级如“彩蛋”般嵌入城市肌理,助力粤港澳大湾区高质量发展迈出坚实一步。

场馆改造:集多项智慧科技于一体

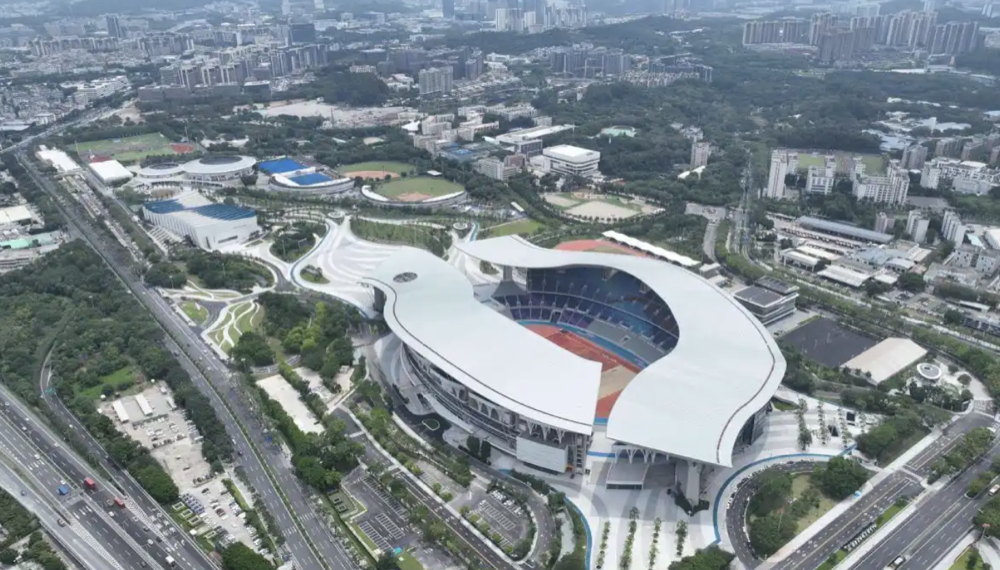

11月7日开赛的羽毛球比赛,场馆正是深圳市体育中心。该中心地处深圳市福田区中心,始建于1985年,是20世纪80年代深圳“八大文化设施”之一。

为迎接十五运会的到来,深圳市体育中心对场馆进行了全方位、高标准升级改造,形成包含专业足球场、综合体育馆等设施的复合型城市体育综合体。

深圳市体育中心运营管理有限公司信息技术部工作人员吕佩蕾告诉记者,升级改造后的综合体育馆配备“开合屋盖+可折叠移动式斗屏”系统,可承办篮球、网球、羽毛球、体操等16种高规格赛事,并能够在不同赛事之间实现快速转换。

体育馆内,伸缩座椅和活动看台为场馆增添“科技含量”。改造后的体育馆,座位数从原来的6000个大幅提升至1.6万个。伸缩座椅和活动看台的应用,不仅能适应不同赛事对场地的不同要求,实现赛事之间的灵活转换,还能多样化地满足观众的近距离观赛需求,令观众沉浸于赛事的激烈氛围中。

城区更新:“绣花功夫”提升功能品质

广州老城区的较场西路上,一棵古榕与老建筑相伴,承载着广州极具特色的城市风貌。而随着城市发展,树下成了街区“血栓”,车辆、行人、电动车随意通行停放,交通混乱。

如何既保留经典风貌,又巧妙化解交通困局?广东省建筑设计研究院受委托对街区开展微改造。项目负责人介绍,团队为古榕树修建了花池等配套设施,保护古树的同时形成天然渠化岛,起到疏导行人、非机动车和机动车的作用。

“绣花功夫”穿针引线之下,城市空间的整合扭住“投资于人”核心思路,带来“舒适、便利、宜居”的城市新体验。

广州以天河体育中心改造为契机,拆除体育场曾阻隔视线的围栏,改为东北与西北街角的两处口袋公园,在广州最核心的繁华商圈释放近960平方米的林下空间。全市范围内共铺开8大类291项城市品质提升工程,约34公里的夜景灯光工程改造,将新中轴线与珠江夜游的美景绵延舒展。

交通升级:铺就城市群融合发展新通道

十五运会开幕前夕,粤港澳大湾区航空枢纽迎来“三楼五跑道”时代——广州白云机场T3航站楼正式启用,白云机场成为中国民航史上首个拥有五条商用跑道的机场。

十五运会由广州、深圳等广东的17个城市和香港、澳门承办,是全运会历史上承办城市最多的一届。除机场外,多条骨干路网完成升级改造,通过拓宽车道、退围拆围等方式,粤港澳三地疏通623条涉赛道路堵点,为运动员、观众、游客出行观赛提供便利。

在首次联合承办大型综合性赛事的经历中,世界级城市群同步更新“制度接口”,粤港澳三地设施互联互通进一步完善。十五运会组委会副主任、国家体育总局副局长佟立新介绍,粤港澳三地在此前举行的跨境测试赛中,总结探索出“一事三地、一策三地、一规三地”创新举措,成功破解在不同法律体系下人员、物资、信息等关键要素高效便捷流动的难题。

以赛促建,不止于修桥铺路。一批宝贵的“全运经验”积累,正为世界级城市群融合发展铺就一条“无形通道”,让要素、规则与机遇在其中高效传递,持续为世界级城市群的高质量发展提供澎湃动能。

网友评论

网友评论