科技日报记者 梁乐 通讯员 蒋晨峰

近日,中国科学院新疆天文台恒星形成与演化团组马应秀及其合作者完成的一项研究揭示,分子云F‐NE中两条纤维结构发生了碰撞和并合,并触发了大质量恒星的形成。该成果为理解星际结构演化及大质量恒星诞生机制提供了关键观测证据。相关结果已发表于《天体物理学报》。

马应秀副研究员介绍,纤维结构在分子云中广泛存在,它们之间的碰撞与合并是重塑星际介质结构、推动恒星形成的重要过程。然而,长期以来,纤维结构碰撞的直接观测证据较为缺乏,其如何影响大质量恒星形成仍不明确。

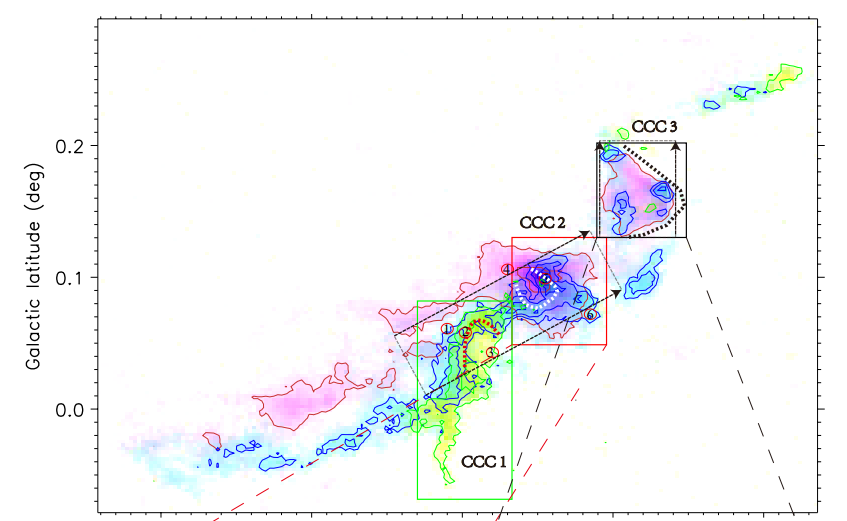

对此,该研究团队基于13CO(2–1)分子谱线以及从远红外到近红外的连续谱数据,系统分析了与大质量恒星形成区AGAL323.444+0.096相关的纤维云F‐NE。科研人员发现该分子云由两条长子纤维F‐NE-north和F‐NE-south构成,长度均约为25pc,系统速度分别为约-65.25和-67.38 km/s。

研究团队进一步分析显示,这两条纤维结构在三个子区域中发生了碰撞。研究人员识别出多个支持碰撞的关键观测特征,包括U形和弧形结构、空间上互补的分子云成分、位置—速度图中的V形结构,以及连接两个速度成分的“桥”特征。

此外,碰撞相互作用区域的气体速度弥散显著增强,氢分子柱密度也明显上升,且这些区域与大质量致密团块AGAL323.444+0.096及年轻恒星天体在空间上高度成协。这表明纤维结构的碰撞有效聚集了物质,从而为大质量恒星的形成创造了条件。

马应秀表示,该研究系统揭示了F‐NE中纤维结构碰撞并合的图景,不仅推进了对纤维结构动态演化的认识,也为探索大质量恒星及星团形成的初始条件提供了重要依据。

网友评论

网友评论