科技日报记者 赵汉斌

地震为何会在看似稳定的地质环境中突然发生?地下隧道等工程为何会在长期使用中出现意外坍塌?这些困扰学界数十年的“亚临界破裂”难题,如今有了全新答案。

记者11月16日从昆明理工大学获悉,该校国土资源工程学院吴顺川教授团队与中国科学技术大学地球和空间科学学院张诗淮研究员团队合作,在国际期刊《物理评论快报》发表重要研究成果,首次公开揭示了岩石在长期缓慢破裂过程中的全新物理机制。

“这一成果不仅具有重要理论意义,也为地震孕育机制、地壳应力演化研究以及地下工程长期安全性评估提供了新的物理依据”吴顺川介绍,这标志着我国在这一领域取得具有国际影响力的重大突破,还将为地震孕育研究、地下工程安全防护等提供关键科学依据。

捕捉岩石“隐形破裂”全过程

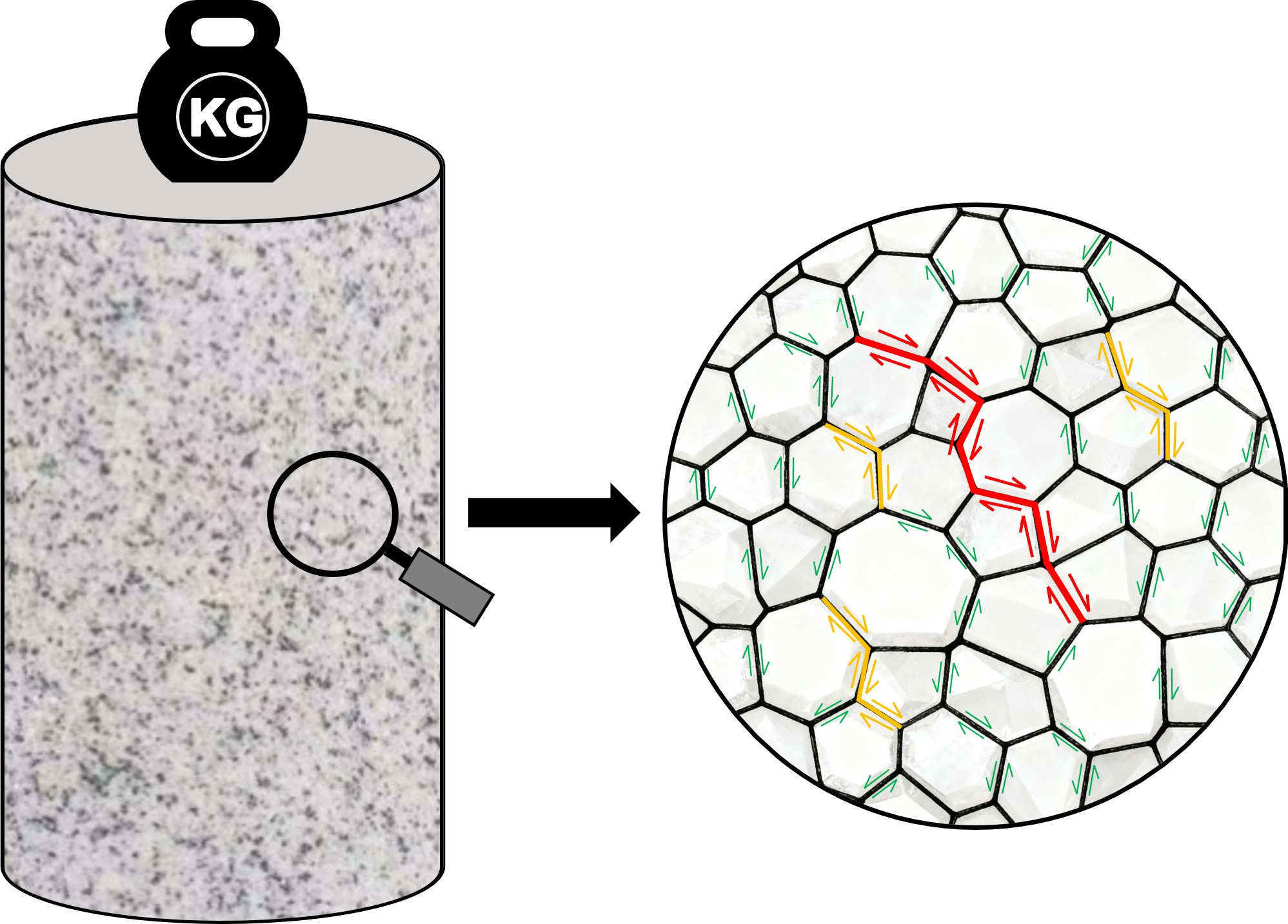

自然界中的岩石常年承受着远低于其破裂强度、却始终存在的构造力。在这种微弱外力的推动下,岩石可能在几十年到上百万年的时间尺度上悄然变形乃至破裂。

然而,实验室试验往往只能持续数天或数月,很难直接再现如此漫长的地质过程。要解开岩石长期缓慢破裂的谜团,关键是找到一种能够在实验条件下“以短窥长”的方法,捕捉微弱外力驱动下的跨尺度物理过程。为此,研究团队巧妙设计了“恒定低荷载实验”,以极低而稳定的外力模拟自然界的长期构造作用——这种力量虽小,却足以在漫长时间里改变岩石的内部结构。

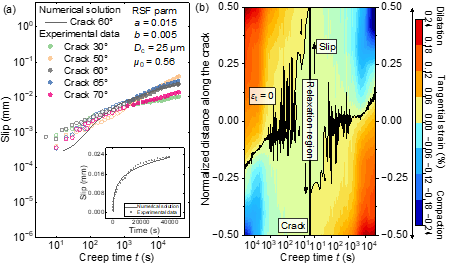

为了更清晰地观测岩石内部裂纹的变化,研究团队创新性地采用脆性聚苯乙烯材料制作预制裂纹模型,并借助数字图像相关技术对裂纹周围的细微应变进行实时捕捉。这项实验让原本不可见的“裂纹内部活动”首次清晰浮现:即便外力极小,裂纹界面仍在发生持续的、极缓慢的摩擦滑移,导致局部应力不断重新分布。一部分区域逐渐松弛,而裂纹尖端则像“能量汇聚点”一样慢慢积累应力,最终发生渐进式破裂。

结合先进的数值模拟技术,研究团队模拟了天然岩石中大量微裂纹互相影响的过程。结果显示,多数微裂纹会因持续滑移而逐渐“安静”下来,但少数裂纹会互相触发、加速滑移,最终形成贯穿结构的宏观断层带。“光有实验观测还不够,为了更深入理解裂纹演化的规律,团队还结合了先进的数值模拟技术。”张诗淮说,通过模拟分析,研究发现,岩石内部并非“铁板一块”,而是存在大量随机分布的微裂纹。这些微裂纹在持续的摩擦滑动作用下,会自发地“抱团”演化——从最初分散的微观破裂,逐渐向集中的宏观失稳转变。

基于这一系列发现,研究团队最终建立起一套从微观摩擦滑移到宏观破坏的统一物理框架,就像为研究岩石破裂绘制了一张清晰的“路线图”,让学界能更系统地理解这一复杂过程。

揭示潜在风险有重大现实意义

吴顺川介绍,在长期微弱外力作用下,岩石内部的微裂纹从未真正停止,微裂纹持续滑移、重新分配能量,不断打乱岩石内部的应力分布,让裂纹尖端逐渐成为受力焦点,进而引发渐进式破裂,最终导致岩石整体失稳。

这一发现从物理机制上,彻底解开了困扰学界数十年的“亚临界破裂”难题——终于解释了为何岩石会在看似稳定的低受力环境中,经过漫长演化后突然发生破坏。

这项成果的价值,不只停留在理论层面。

“从现实应用来看,它为多个与人类生活息息相关的领域提供了新的科学依据。”论文第一作者、中国科学技术大学博士生蒋林桐介绍,在地震研究中,这一成果或能帮助科研人员更准确地理解地震孕育的机制,为地震预警模型的优化提供支持;在地壳应力研究中,可进一步揭示地壳内部应力的演化规律,助力地质灾害风险评估;在地下工程领域,无论是地铁隧道、矿山巷道还是地下管线,都能依据这一机制,更精准地评估工程的长期安全性,提前排查潜在风险,减少坍塌等事故的发生。

业界人士认为,此项研究是中国科学家在岩石破裂物理研究领域树立的重要里程碑,也是中国岩石力学领域首次在这一著名物理学期刊上发表岩石破裂物理机制方面的研究成果,标志着我国在此研究方向取得了具有国际影响力的重大突破,更为后续相关研究的开展奠定了理论基础。

网友评论

网友评论