科技日报记者 张佳星

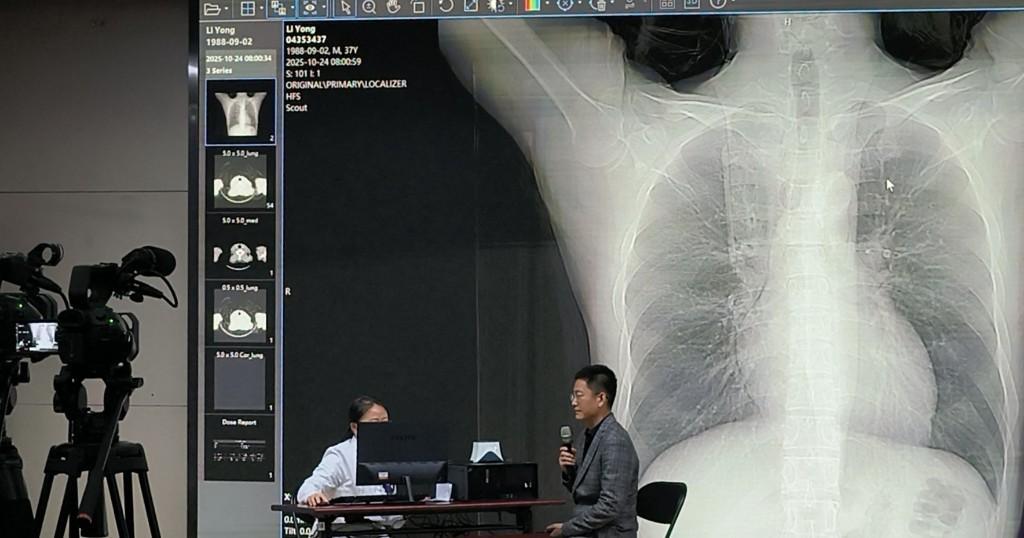

在获得来自陕西延安的李女士扫码授权后,北京大学第三医院(以下简称“北医三院”)医生调阅出病人的医学影像检查索引,再次点击选中需要调阅的影像,此前其在延安大学附属医院检查的三维影像及相关技术参数一并出现在屏幕上。根据此前的影像,医生对她进行了诊断。

11月20日,全国医保影像云跨省调阅在北医三院启动。

国家医保局大数据中心主任付超奇在启动现场表示,过去本地化的影像云持续发展,但跨省调阅需要解决全国医学影像的存储、传输等一系列问题,此次启动后,跨省调阅将实质性运行。

医学检查影像跨省调阅为什么一直难以实现?此次医保影像云跨省调阅又是如何破题的?跨省调阅未来是否会进一步扩大范围?针对上述问题,科技日报记者采访了相关专家。

第一问:检查影像跨省调阅“困”在哪?

“异地来北京就诊的患者往往会携带很多胶片,甚至拿一摞过来。”北医三院神经外科副主任医师于涛对之前的阅片经历深有感触。他表示,这些辗转在不同医院各个科室的照片经常存在污染或缺损,很难按序分辨,无法完整地反映患者的疾病信息。

很多患者来到三甲医院寻求更高水平的诊断,却无法提供全系列的清晰影像,不得不再次接受检查。于涛表示,不同学科的专家经常反映,胶片难以看清血管走向等重要信息,如果能够“原汁原味”调阅电子影像,不仅便利患者,也能更有助于辅助诊断。

但影像数据文件大,直接调阅速度十分缓慢,且单独调阅某一位患者的影像数据就像“大海捞针”,检索十分缓慢。尽管需求强烈,跨省调阅因困难重重一再搁置。

国家医保局大数据中心副主任赵秀竹总结,除了“阅不快”“找不到”的困难,跨省调阅此前还存在“存不起”“调不顺”的难题。

“‘存不起’是阻碍跨省调阅的关键难题之一。”赵秀竹表示,数据文件体量大,需要建设信息基础设施存储。存储成本以时间计算,新的数据不断存进来,要满足门诊保留15年、住院保留30年的要求,需要更大的持续投资。因此,“存不起”的压力来自基础设施的投资和后续维护的成本。

此外,不同医疗机构间缺乏统一平台,相互之间的系统可能不兼容,难以直接对接调取,效率受限导致“调不顺”。

第二问:如何解决阅不快、找不到、存不起、调不顺难题?

远程调阅大文件,往往会遇到加载时“转圈”的缓冲标志。如果在诊疗过程中,无法实现“零等待”将难以实现真正的跨省调阅。

“我们部署了千兆专网的信息高速公路,开启智能预加载导航,构筑实时调阅的全能保障,让医生调阅‘零等待’。”北医三院院长付卫表示,患者挂号时,医院系统已经根据医保信息进行了预加载请求,影像便进入到医院部署的“前置机”,当医生调阅时,如同本地阅览一样。“专网+前置机”的技术路线实现了跨区域影像的即时调阅。

为了解决“找不到”的问题,国家医保局今年专门出台了医保影像云索引,把每一个影像资料按照78位编码进行了全国统一的命名。

“通过索引编码,我们一键就可以找到患者在哪个医院什么时间做的影像检查,直接找到对应影像。”赵秀竹说,基于全国统一的医保信息平台,汇总各地区的影像索引,“调不顺”的问题也直接化解。

针对最核心的数据存储资金从何而来的问题,付超奇介绍,医保基于定价政策,为影像存储设定了“云影像5元/人次”的服务价格,各地医保局将把影像的本地存储以及跨地传输作为一项医疗服务进行“集采”。目前贵州省已经成功进行了集采,宁夏、河南等地也在持续跟进。这种模式不需要当地财政花一分钱,可完全实现在医保体系内的持续循环。

第三问:后续是否会扩大范围?

截至目前,北京、河北、山西等24个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团已完成医保影像云软件部署,具备影像云索引数据上传能力和省级平台端影像数据跨省调阅能力,向国家医保局归集1.7亿余条医保影像云索引数据。

北京、上海、广州、成都、西安、福州等地逐步实现医学影像的云端流转。上海与福建三明、宁德,广东与江西瑞金,四川与西藏拉萨等均实现跨省调阅。

“北医三院作为医保影像云首批试点单位,已经成功与5个城市建立了患者影像的跨省调阅。”付卫说。

中国工程院院士、北京友谊医院医学数智创新中心主任王振常介绍,跨省调阅部署时间表要求,今年底,北京、上海、广州等医院可调阅部分地区部分医疗机构的影像信息,到2027年底,力争实现全国医保影像云数据“一张网”“路路通”。未来,医保影像云服务有望腾挪重复检查、实体胶片费用约800亿元,注入医药创新与数字技术的改革和发展中。

(科技日报记者 张佳星 摄)

网友评论

网友评论