科技日报记者 赵汉斌

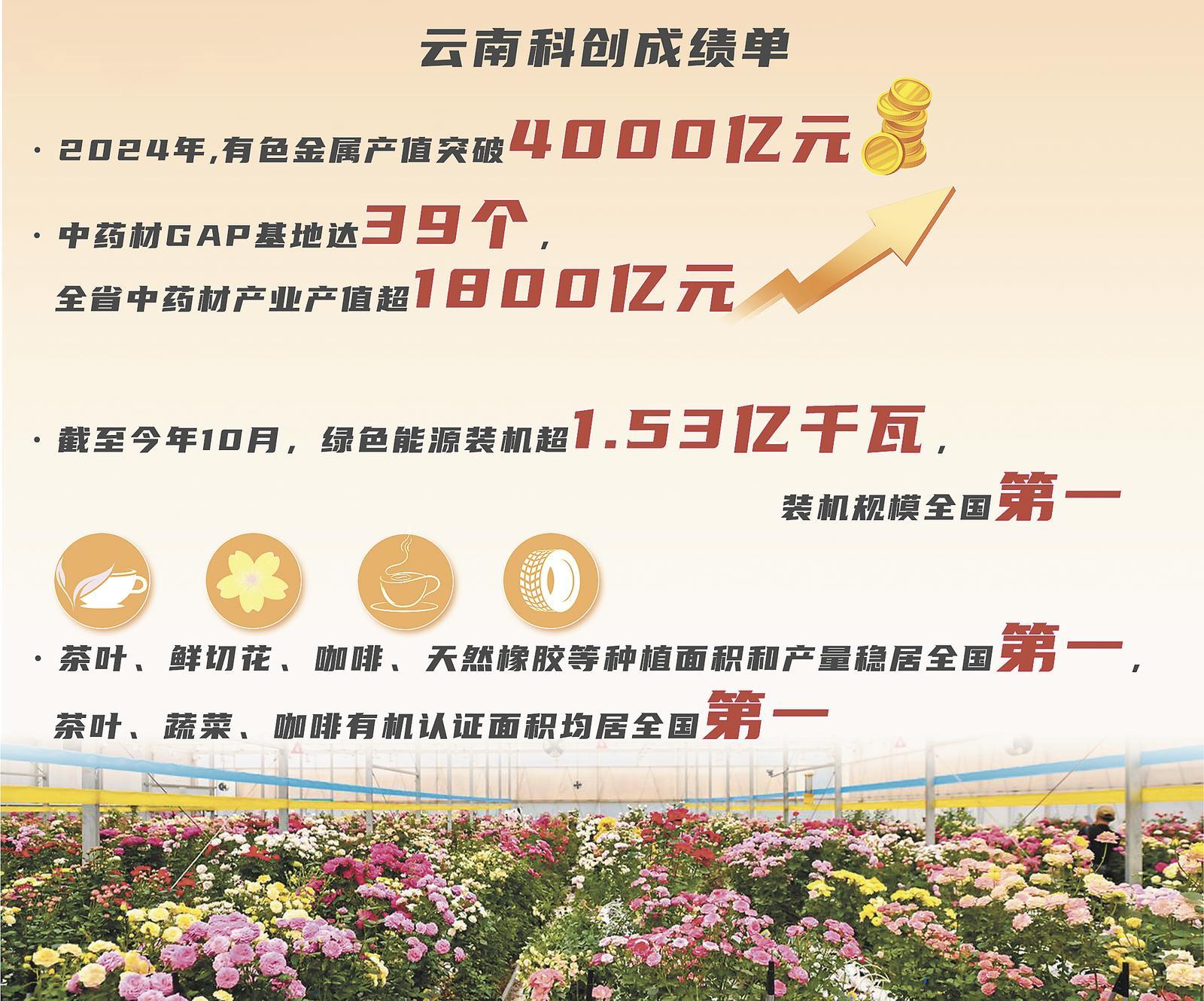

“绿色铝谷”技术迭代,生物医药成果涌现,“云花”“云咖”种业振兴……“十四五”期间,云南以科技创新为核心引擎,在绿色产业、生物经济、高原农业三大领域多点突破、纵深推进。

从“绿色铝谷”的技术迭代到生物医药的持续领跑,从“云花”“云咖”的种业振兴到辐射南亚东南亚的科技协作……“十四五”期间,云南以科技创新为核心引擎,在绿色产业、生物经济、高原农业三大领域多点突破、纵深推进。创新之花,正在彩云之南绚丽绽放。

绿色产业引擎强劲

登上文山州砚山县白龙山,俯瞰占地万亩的云南绿色铝创新产业园砚山园区,只见披着幽蓝光伏板的一座座巨型厂房,呈锁链式布局,串起铝原料—电解铝—铝材精深加工—铝应用—再生铝的全产业循环链。

这座现代化产业园,绿电使用比例达80%以上。“链主”企业云南宏泰新型材料有限公司203万吨绿色铝项目,构建起从阳极炭素到再生铝的全产业链循环体系,项目铝水直供下游企业,节省了大量能源与工艺设施投入。下游配套28个项目,产品向汽车零部件、大飞机材料领域拓展,高强铝合金产品取得重大技术突破。

2024年,云南省电解铝产量554万吨,电解铝产能约830万吨,占全国两成,居全国第一位。

“云南资源经济不断壮大,能源、有色等传统产业支柱地位持续巩固。”云南省发展和改革委员会主任陈明告诉科技日报记者,以科技创新为核心驱动力,绿色铝、硅光伏、新能源电池已成为云南工业增长新引擎,绿色也成为云南产业转型升级的鲜明底色。

在云南,国家战略性有色金属产业基地建设步履铿锵:有色金属产业链加快延伸,不仅绿色铝成长为新的千亿级产业,还形成全球最完备的锡铟产业链、全国最完整的铂族金属产业链,滇中稀贵金属集群成为国家先进制造业集群。

在新能源电池领域,云南突破高镍固态电池、退役磷酸铁锂直接再生等关键技术,建成年产10万吨磷酸铁锂生产线,为新能源产业发展提供核心支撑。

硅光伏产业中,云南企业的大尺寸单晶硅制备、切割等关键技术达到国际领先水平,企业电子级多晶硅产品在多晶硅产品总量中占比超90%,隆基绿能科技股份有限公司、通威股份有限公司两家企业分别在云南建成全球最大单晶硅切片、高纯晶硅生产基地。

能源技术创新领域,云南同样在领跑:率先实现利用固态储氢技术储存离网光伏电量后稳定发电并网,为新能源存储提供了“云南方案”;绿电装机规模居全国第一位;“西电东送”累计送电量超2万亿千瓦时,相当于为东部地区节约标准煤6.65亿吨、减排二氧化碳17.3亿吨。

生物经济高地崛起

云南以4.1%的国土面积,囊括了除海洋、沙漠外的所有生态系统,堪称“动植物王国”与“物种基因库”。这里高等植物、脊椎动物物种数均超全国半数,绿孔雀、怒江金丝猴等特有动物繁衍,文山兜兰、云南红豆杉等珍稀植物扎根,85%以上重点物种得到有效保护。

云南构建了从基础研究、技术攻关到成果转化的全链条创新体系,让生物资源优势不断转化为产业优势、经济优势。

“云南在生物医药、生物制造、疫苗研发等领域深耕细作,在全国乃至全球的影响力日益扩大,逐步打造成为特色鲜明的生物经济高地。”云南省科技厅党组书记、厅长高俊说。

在昆明高新区,生物医药产业集群效应显著。云南白药、沃森生物、贝泰妮等行业龙头企业取得了一系列标志性成果:云南白药智慧工厂获“灯塔工厂”认定,成为行业智能制造的标杆;沃森生物连续多年位列全球十大疫苗生产商,为全球公共卫生事业贡献力量;贝泰妮“薇诺娜”系列产品近3年销售收入近90亿元,成为民族美妆品牌的佼佼者。

云南省生物医药产业营业收入从2021年的2751亿元增长到2024年的3231.69亿元,年均增长率超6.5%,高于全省地区生产总值4.8%的年均增速。

在生物制造领域,云南正努力建设昆明国家生物产业基地、新型疫苗和生物技术药产业集聚发展区等国家级产业集聚发展平台。

尤其值得一提的是,在非人灵长类基因编辑与干细胞研究领域,在滇研究团队已达到世界领先水平,为生命科学研究、疾病模型构建和创新药物研发提供了不可替代的支撑。

在技术取得突破的同时,云南各类创新平台为支撑区域发展持续发力。中国西南野生生物种质资源库作为亚洲第一、世界第二的野生生物种质资源库,为生物产业创新提供了丰富基因资源。

高原特色农业腾飞

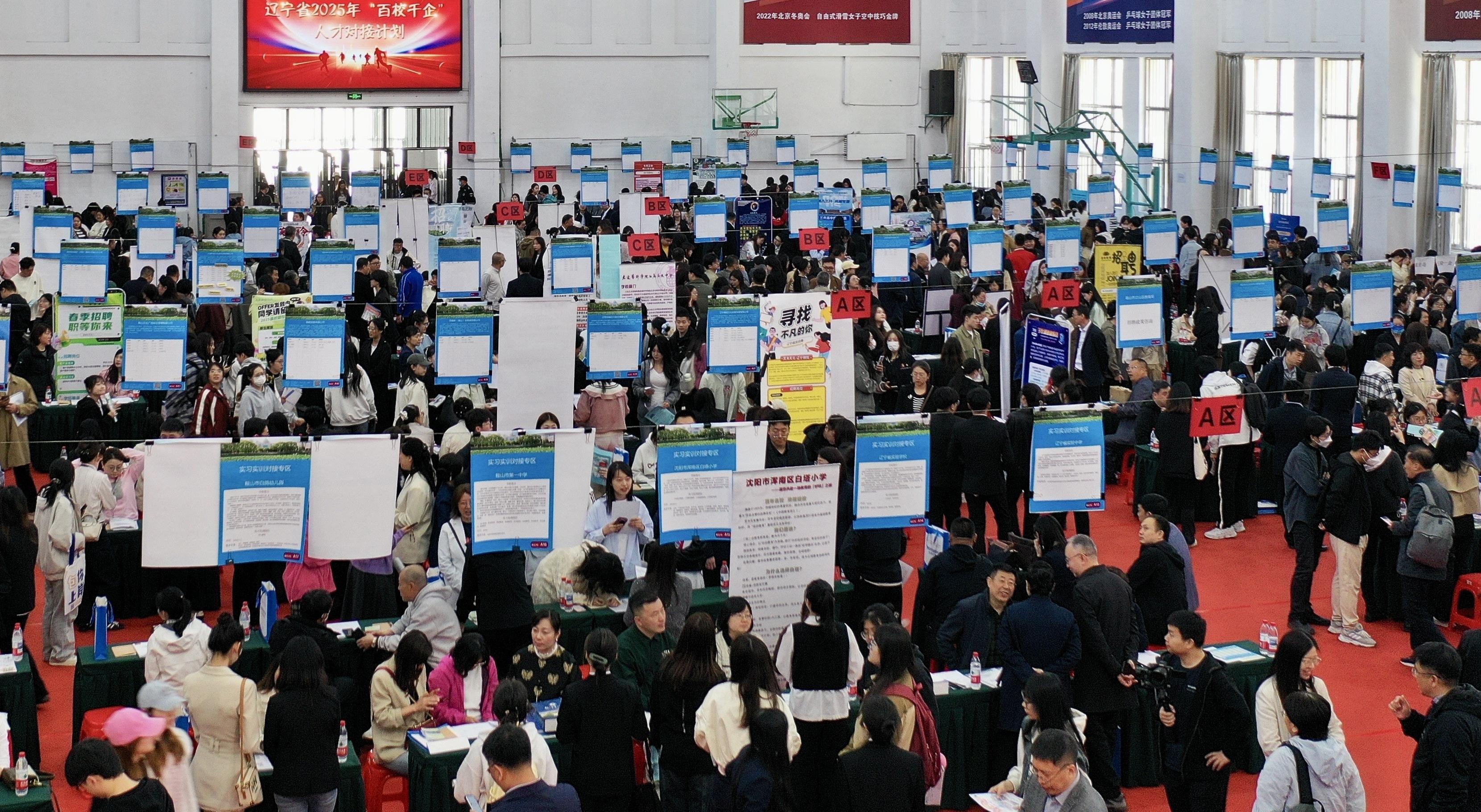

“云粮”“云花”“云咖”“云蔗”“云薯”……“十四五”期间,云南以种业创新为核心,推动生物种业和农产品精深加工技术突破,构建起具有云南特色的高原现代农业体系。“我们坚持把高原特色农业作为‘芯片产业’来打造。”云南省农业农村厅厅长、云南省乡村振兴局局长李琰告诉记者,由于持续创新和集中力量培育壮大重点产业,云南高原现代农业体系已成为我国特色农业现代化的典型模式之一。

云南种子种业联合实验室组建,构建起多组学优异基因挖掘、远缘杂交、基因编辑等现代育种技术体系,形成“基础研究—应用开发—产业孵化”全链条创新格局。

云南“过桥米线”驰名海内外,米线专用稻“优I8号”“云两优9805”成为首批具有自主知识产权的专用稻品种;“云科粳1号”高寒香糯粳稻创我国高寒地区糯稻两项高产纪录,“云两优9801”百亩示范基地最高亩产达1003.4公斤;“云蔗081609”成为云南历史上种植面积最大、推广最快的甘蔗品种;“云薯304”打破国外薯片加工品种垄断,成为云贵区薯片加工首选品种。

种业创新,不仅充盈了人们的“米袋子”“糖罐子”,也装点了生活的“花篮子”。在昆明滇池东岸,1700余个品种的鲜花簇拥交织,玫瑰的甜香、百合的浓香弥漫空中,乒乓菊、绣球花缀成七彩云霞……这里的斗南花市是亚洲最大鲜切花交易市场。游客满载芬芳,物流与电商让“春城浪漫”跨越山海。

这里日均5万人次涌动,电子屏实时滚动竞价,拍卖每单成交仅需4秒,2024年交易量达141.76亿枝。全国七成鲜切花来源于此,经冷链销往50多个国家和地区。记者了解到,云南自主培育的花卉新品种占全国近50%,花卉申请新品种1280个、获授权新品种800余个,数量均居全国首位。

鲜花之外,云南的亮丽名片还有很多。咖啡成为云南新名片,“云咖2号”实现国产豆杯品分值首次超过86分,咖啡精品率和精深加工率持续提高;云南还建成39个中药材GAP基地,涵盖10个中药材品种,GAP中药材品种数量居全国第一位,全省中药材产业产值超1800亿元。

“云南的农业科技进步贡献率,由2020年的60%提升到目前的62%。”李琰说,下一步,云岭儿女将锚定“花卉世界第一”“中药材培育成世界一流现代产业”等目标,聚焦关键环节一年接着一年抓,推动高原特色农业在高质量发展赛道上跑得更快、更稳。

——科技新印象——

云南绿色能源装机规模位居全国第一

目前,云南省发电装机已超过1.68亿千瓦,其中绿色能源装机超过九成,支撑绿色铝、硅光伏、新能源电池等新兴产业迅速崛起。截至今年10月,云南绿色能源装机超1.53亿千瓦,装机规模全国第一。

值得一提的是,“十四五”以来,云南新能源装机规模从不足1300万千瓦跃升至6900万千瓦,增长了4倍,占云南总装机的比例超过四成。

其中,光伏、风电等新能源开发加力提速,在云南成为仅次于水电的第二大电源。同时,云南持续实施“西电东送”,有力支持东部地区经济社会发展和节能减排。

当前,云南已基本建成国家清洁能源基地,正全力推动“水火风光储”多能协同和“源网荷储”一体化发展。

两大科研团队引领我国灵长类前沿研究

昆明理工大学灵长类转化医学研究院长期深耕食蟹猴与恒河猴的基因编辑技术,曾成功培育全球首对靶向基因编辑猴模型,为人类疾病研究提供关键动物模型。该团队还在干细胞多能性调控领域取得突破,首次实现灵长类胚胎干细胞嵌合体培育,推动干细胞临床应用迈向新阶段。

中国科学院昆明动物研究所则聚焦灵长类基因功能与演化机制,利用基因编辑技术构建了系列脑疾病模型,为孤独症、帕金森病等疾病机理研究开辟了新路径。其建设的非人灵长类国家级平台为全国科研机构提供技术支撑。

这两大团队在《科学》《自然》《细胞》等期刊持续发表重大成果,不仅确立了我国在灵长类生物医学研究中的引领地位,更为人类疾病治疗、药物研发提供了不可替代的技术平台与理论支撑,使云南成为国际公认的灵长类前沿研究高地。

转子级海绵钛托举大国重器

高端钛材是制造航空航天发动机、燃气轮机高压压气机转子叶片等关键部件的重要原料。而转子级海绵钛是制造航空发动机的关键原材料。过去,相关技术长期被国外垄断,国内依赖进口。

“十四五”期间,云南国钛金属股份有限公司突破一系列技术壁垒,解决了海绵钛成分均匀性、低氧低氮等关键技术难题,成功产出第一炉转子级海绵钛,纯度达99.7%以上,各项指标均满足航空航天高端需求。该产品具有颗粒均匀等诸多优势,可直接用于生产高端钛材。

这一成果填补了国内空白,解决了重点型号战机、大飞机等大国重器的材料瓶颈问题。该公司年产能已达8万吨,位居世界第一,成为全球钛产业中举足轻重的力量。

网友评论

网友评论