科技日报记者 王延斌 通讯员 王静 赵秀明

为什么科学家一直尝试让栽培种与野生近缘种“联姻”?

11月21日,山东农业大学段巧红教授团队在国际期刊《科学》在线发表最新成果。该研究首次发现十字花科植物中控制“远缘生殖隔离”的关键分子——花粉信号蛋白SIPS,并据此建立了一套高效的远缘杂交育种技术体系。这一突破为利用野生植物资源改良栽培蔬菜开辟了新路径。

中国科学院院士万建民认为,该研究系统揭示了十字花科植物的生殖隔离规律,建立了高效远缘杂交育种技术体系,系列成果是作物遗传育种领域的重大突破。中国工程院院士邓秀新表示,该研究不仅为十字花科作物的远缘杂交育种提供了关键理论依据,也为解决其他物种在种间、属间杂交中面临的生殖障碍提供了新思路。

“白菜、甘蓝、油菜等都属于十字花科。”段巧红向记者介绍,这些作物经过长期驯化,产量高、品质好,但也失去了不少抗病、抗虫、耐逆等“野生本领”。科学家试图通过让栽培种与野生近缘种“联姻”,以期把优良基因“请回来”。然而,植物在进化过程中形成的“生殖隔离”,成为不同物种间杂交的天然屏障。

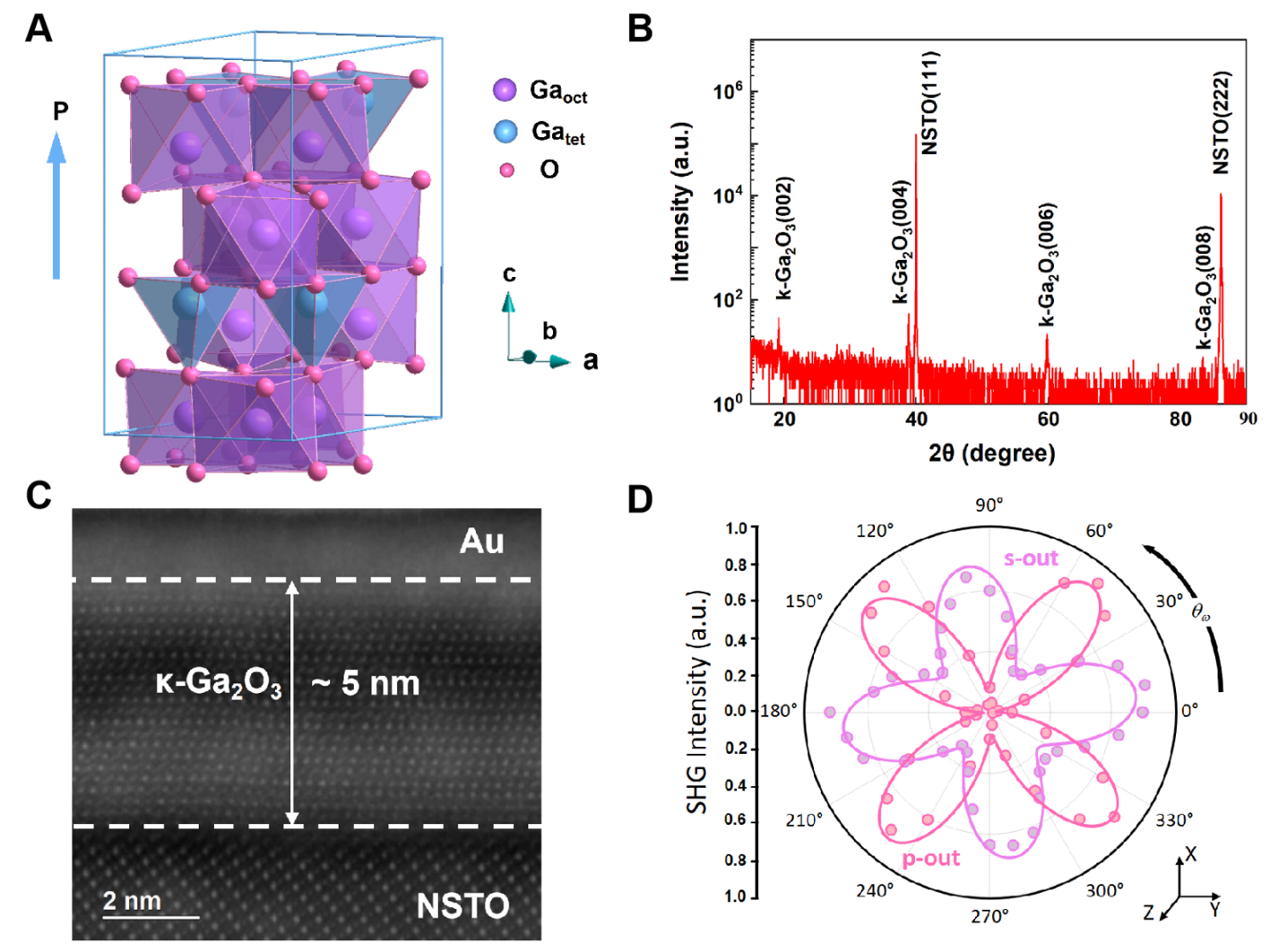

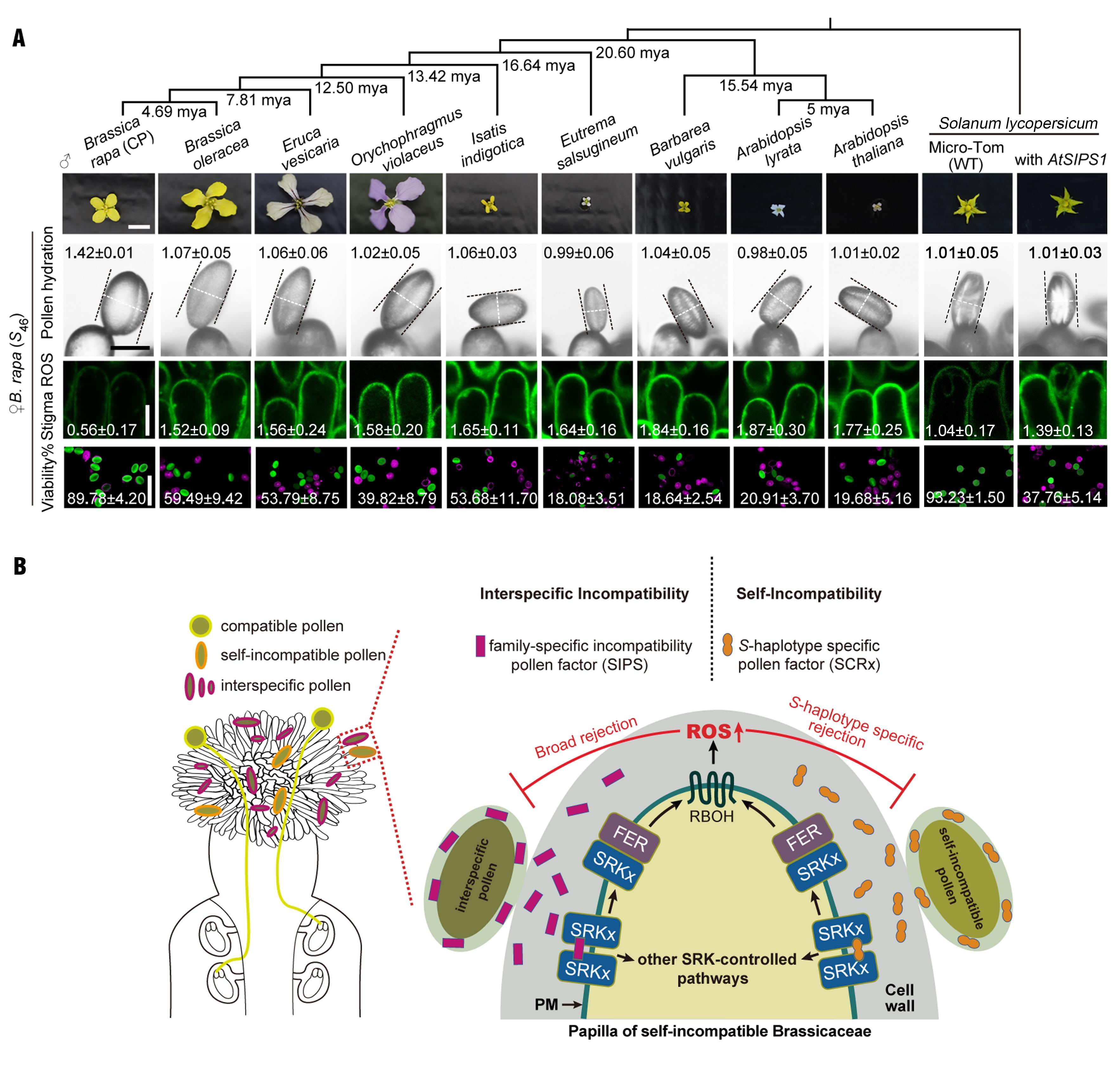

段巧红团队发现,十字花科植物的雌蕊柱头上有一套“安检系统”——SRK受体,能识别花粉“身份”。自花花粉因携带特定信号被识别后遭拒;远缘花粉则因携带一种“外来者标签”——SIPS蛋白,被统一识别并触发防御反应,导致无法完成受精。

该团队通过酵母双杂交和免疫共沉淀技术,从花粉蛋白中“钓”出这个关键小分子蛋白SIPS。实验显示,若将SIPS基因敲除,原本被拒的远缘花粉竟能“蒙混过关”,成功完成受精。SIPS在十字花科植物中普遍存在,具有“通用性”,而在番茄等非十字花科植物中则不存在。若将SIPS导入番茄花粉,它也能“拉响警报”,被白菜柱头识别并拒之门外。

该研究首次揭示了植物如何通过同一受体(SRK)识别不同信号分子,分别实现“自交不亲和”与“远缘隔离”的分子机制,解开了植物生殖进化的一大谜团。

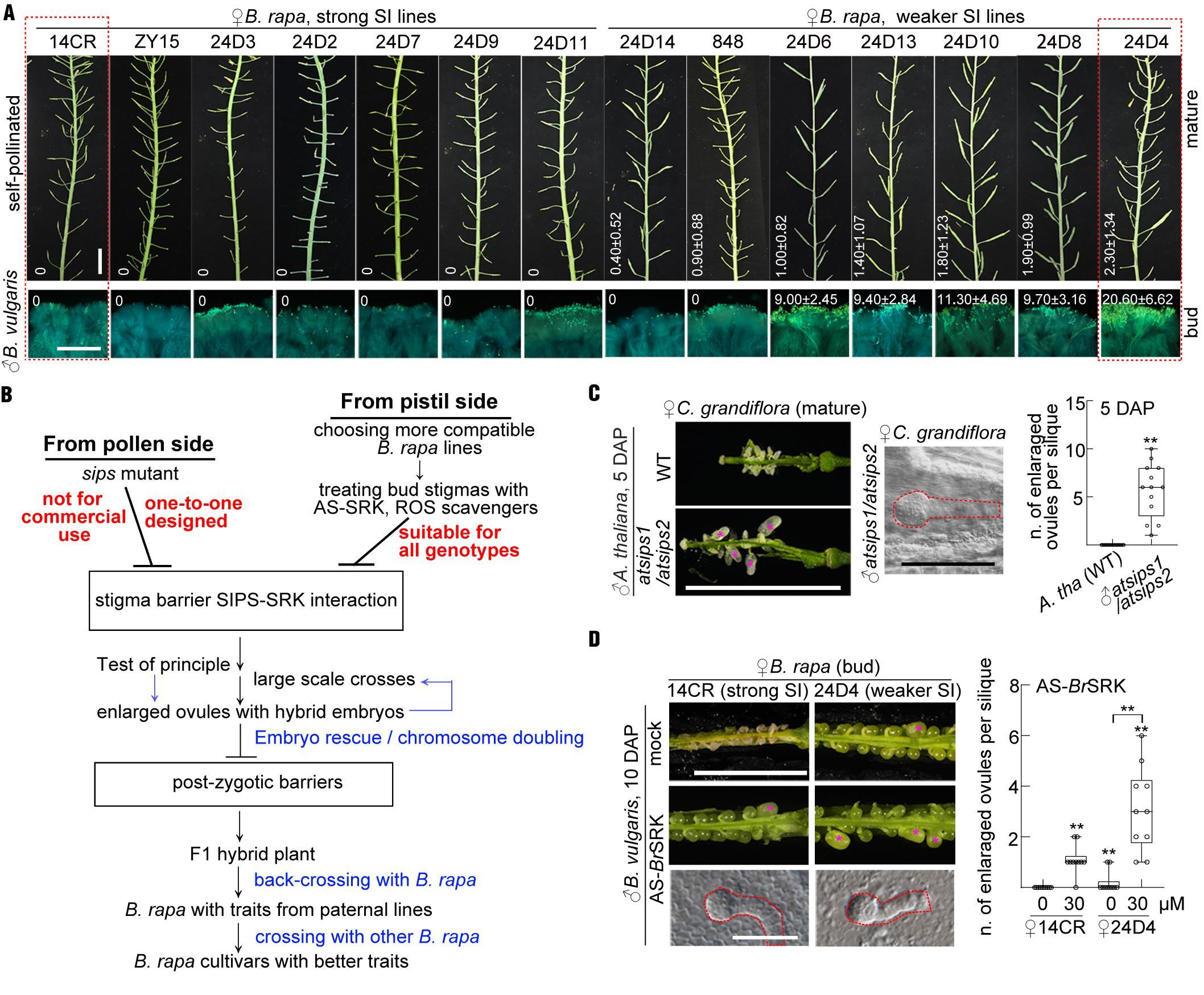

过去,远缘杂交成功率极低,育种家常需耗费大量人力物力进行测交筛选。段巧红团队基于这一机制,开发出一套“组合拳”技术:选用自交不亲和性弱的母本,配合反义寡核苷酸抑制SRK表达或使用活性氧清除剂,有效降低柱头“戒心”,让远缘花粉顺利“通关”。

在白菜与抗虫野生植物——欧洲山芥的杂交实验中,这一技术使杂交胚获得率从每角果1个提升至3—6个,效率提升显著。后续通过胚挽救、染色体加倍等手段,有望培育出兼具栽培品质与野生抗性的新型蔬菜品种。

(受访者供图)

网友评论

网友评论