科技日报记者 吴长锋

深秋的清晨,“90后”硕士刘俊爱拖着行李箱走出“紫云英人才驿站”。通过“紫云英人才计划”,刘俊爱入职了奇瑞新能源。“像网购一样方便。”刘俊爱笑着说,“这里给了我一个温暖的开始。”

刘俊爱是近年来选择芜湖的近40万名青年人才之一。在这个常住人口不足380万的城市,一股青春的力量正悄然改变着城市的气质。

“我们被这座城市深深看见”

在长三角城市群中,芜湖,这座常住人口不足380万的“三线城市”,正以一种出人意料的方式,闯入人才流动的聚光灯下。

从2020年新引进博士不足百人,到2024年一举揽获374名博士;从每年新增1.6万名大学生,到如今预计突破12万人——短短几年间,芜湖以“紫云英”为名,书写了一段“以产聚才、以才兴产、产才融合”的生动实践。

北京大学博士潘学飞毕业后的第一站,就来到了江城芜湖。2024年7月,他正式入职奇瑞全球技术创新中心,成为“开阳实验室”一名研发工程师。一年多的芜湖生活,让他感受到一种“被呵护的温暖”。

“紫云英人才计划在我入职之初,就为我匹配了一套两室一厅的免租金人才房,还有一次性就业补贴和40万元购房补贴。”潘学飞说,“这种被重视的感觉,让人非常愉悦。”

在奇瑞,像潘学飞这样的研发人员已有1.5万人。他们来自全球各地,从事汽车设计、软件开发等工作,成为奇瑞技术创新和品牌向上的智力支撑。

“这两年我们校招人员约5000人,硕博占比超过70%。”奇瑞汽车人力资源部副总监郭毅飞说,“我们与芜湖市政府共同打造人才生态,推动‘汽车城’概念落地,真正把技术人才引进来、留下来。”

2020年之前,芜湖每年引进的博士人才还不足百人。城市能级不高、科创平台匮乏、人才吸引力弱,曾是其高质量发展的现实瓶颈。

2021年8月,芜湖创新推出“紫云英人才计划”,开展高层次人才和团队集聚、青年英才倍增等行动,陆续出台150多项青年人才支持政策。

“我们拿出真金白银招引人才、扶持创业。”芜湖市委组织部副部长、人才工作局长梁燕说,“近年来累计兑现人才补贴36.9万人次,资金达20.8亿元。”

人才引进来,更要发展好。芜湖在全市最优地段布局“鸠兹科创湾”,设立30亿元科创母基金。为强化政策牵引,芜湖出台《支持“鸠兹科创湾”人才集聚发展的若干措施》,对优秀企业最高给予5名高层次人才自主评价名额,对人才团队最高给予300万元支持,对开放应用场景的单位最高奖励100万元。

如今,这里已有13个园区投入运营,预计今年引育超1000家科创主体。来自浙江的王伟刚博士团队,带着荣获多项国家级金奖的“航空主被动感知预警系统”项目,选择落地芜湖。“这里上下游企业配套完善,政策支持到位,对我们未来申请专精特新非常有益。”王伟刚说。

厚植产业沃土,释放“虹吸效应”

“芜湖这样的三线城市,怎么抓好人才工作?”面对这一问题,芜湖市委常委、组织部部长李欣并不回避短板。

“与合肥相比,我们缺乏高能级平台,原始创新能力弱,天然对人才吸引力不强。”他说,“因此,我们选择因地制宜发展新质生产力,通过产业创新集聚人才。”

在这一思路下,芜湖把“投资于物”与“投资于人”紧密结合,以产业升级带动人才集聚,再以人才集聚引领产业升级。

目前,芜湖已形成5000亿级的汽车首位产业,拥有3家千亿级企业、20家百亿级企业、近100家20亿级企业。机器人、新材料、算力、低空经济等新产业拔节生长,对人才的需求与日俱增。

“我们改变以往招商引资的传统套路,把重点放在营造高黏性的创新生态上。”李欣说。

数据显示,芜湖城市创新能力已跃居全国地级市第22位,三年累计前进10位。

“五个增值”让人才与城市双向奔赴

“这座城市,不是你的故乡,却是你的主场。”在芜湖的人才叙事中,这句话被反复提及。它不仅是口号,更是一种城市态度——尊重每一颗年轻的心,珍视每一个奋斗的身影。

来自广东的刘嘉楠,曾在深圳工作多年。2023年,她选择加盟安徽佑赛科技,担任副总经理。

“公司的核心团队来自清华大学,扎根芜湖15年,已成为压缩空气储能领域的领跑者。”她说,“第一吸引力是事业,但真正打动我的,是这里的创新氛围和人才服务。”

更让她惊喜的是,入职不久,住房问题迅速解决,通过“紫云英人才卡”,看病、体检等也变得十分便捷。“来到芜湖短短几个月,我就爱上了这座秀气的江南城市,给了我满满的‘回家感’。”她说。

刘嘉楠的感受,正是芜湖打造“人才增值型城市”的缩影。

“为了让青年‘留得住、发展好’,芜湖提出事业、财富、智力、健康、情感‘五个增值’。围绕青年从学习、购物、娱乐,到就业、创业、安居的全周期需求,市里出台了150余项支持政策。”李欣表示。

为实现这一目标,芜湖上线“紫云英人才服务平台”,让政策兑现像“网购”一样方便;建设23个人才驿站,为外地青年提供7至30天免费住宿;本地高校应届毕业生,毕业当月可享受“青年驿站”免费住宿。

教育生态也在同步优化。芜湖构建起由3所应用型本科、1所职业本科、6所高职、12所中职和4所技工院校组成的现代职教体系,在校生超15万人,年均输送技术人才4.5万人。

“我们深化‘订单式培养’‘产业教授’等校企合作模式,建强产教融合实训基地。”芜湖市教育局副局长纪慧娟说。

安徽工程大学校长黄友锐介绍,学校建立校企人才“双向交流”机制,一方面引进工程师担任“产业教授”,另一方面选派教师赴企业担任“科技副总”。目前,该校已选派98名教师赴企业担任“科技副总”,选聘57名产业教授走进课堂。

2024年初,教育部安徽高等研究院芜湖分院成立,开启校企联合培养硕博士的新模式。目前芜湖已与35所高校合作,开展联合培养与科研项目211个,招收硕博研究生717名。

“我们创新实施柔性引才机制,优秀人才不求‘为我所有’,但求‘为我所用’。”李欣说。

紫云英,一种广泛分布于长江流域的草本植物,喜光耐阴,耐寒性强,全株皆可为用。

芜湖以它为名,寓意深远——看似平凡,却生命力顽强,唯有肥沃,方能育木参天。

从“紫云英人才计划”到“鸠兹科创湾”,从“产业教授”到“科技副总”,从“神山音乐节”到“人才驿站”……芜湖正在构建一个多层次、全覆盖、可持续的人才生态。

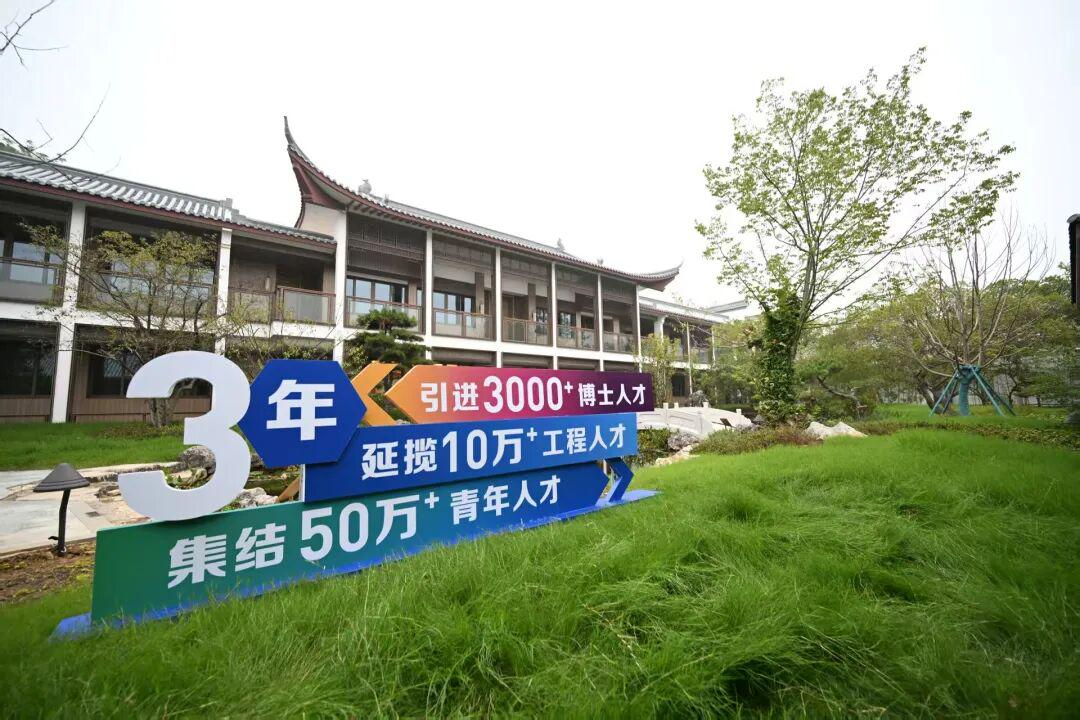

“十四五”以来,已有近40万名青年人才选择芜湖。未来三年,这座城市计划招引3000名博士、10万名工程人才,集结50万名青年人才。

“‘十五五’时期,我们力争每年净增10万人,到2027年常住人口突破400万,远期达到500万人。”芜湖市委主要负责同志表示,这不仅仅是一场“抢人大战”,更是一座城市对发展逻辑的深刻重构——从“投资于物”转向“投资于人”,从“招商引资”升级为“招才引智”,从“产业城市”迈向“人才城市”。

“芜湖留下我们的脚步,芜湖是我想要的幸福,芜湖引领我回家的路……”2025芜湖神山音乐节大学生歌手大赛的颁奖典礼现场,当15强选手同台演绎原创歌曲《我们的芜湖》,现场直接“燃”到爆表!

(芜湖市委宣传部供图)

网友评论

网友评论