科技日报记者 何沛苁

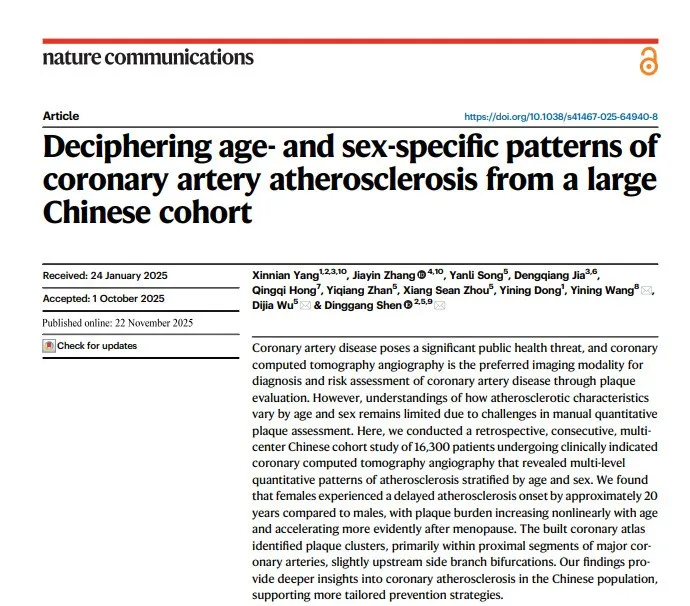

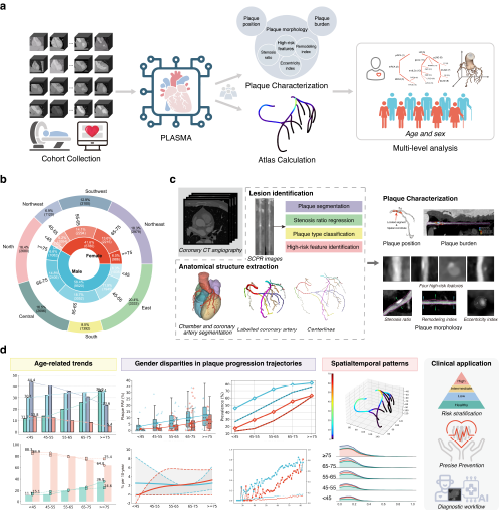

上海科技大学、香港城市大学、上海交通大学医学院附属第一人民医院、北京协和医院等单位的研究人员,基于1.63万例接受冠状动脉计算机断层扫描血管造影(CCTA)检查的患者,首次构建了中国人群冠脉斑块空间图谱,解析出冠脉粥样硬化年龄、性别相关特征,为本土诊疗提供了关键循证依据。相关成果11月22日发表于《自然·通讯》。

冠状动脉疾病(CAD)是全球致死致残的首要心血管疾病。CCTA 因无创、高分辨率成为诊断CAD以及评估斑块风险的首选方式,但传统CCTA诊断依赖人工操作,制约了诊断效率与同质性,且现有国际指南与中国人群流行病学特征适配不足,亟须系统梳理中国人群CAD特征。

论文联合通讯作者、上海科技大学生物医学工程学院创始院长、联影智能联席CEO沈定刚介绍,为解决这一难题,研究团队于2023年启动回顾性多中心队列研究:收集来自全国42家医疗中心的20089例患者数据,按照统一的临床与影像标准,最终构建包含16300例高质量CCTA的研究队列,并借助联影智能CTA冠脉斑块智能分析系统展开统计分析。

经过近2年的系统调研,研究团队发现,首先,男女在冠脉粥样硬化进展程度上存在约20年的时间差,女性整体病程更为延后,但在50~55岁绝经后进展加速,75岁后进展速度超过男性,这表明激素水平变化与动脉硬化进程密切相关;第二,斑块主要聚集于三条主冠状动脉的近端,多位于侧支分叉点的上游位置,反映了解剖结构在斑块形成中的重要影响;第三,相比北美人群,中国临床人群总体斑块负荷更低,且钙化进展更快,呈现出不同的病变演化模式。

这一研究不仅填补了中国人群冠脉粥样硬化特征研究的空白,更破解了国际指南“水土不服”的问题,为我国CAD防治体系提供了坚实的临床与科研支撑。本研究还获得北京市自然科学重点专项基金项目《基于人工智能技术的心血管 CT 形态和功能一体化影像诊断方法研究》的支持。

网友评论

网友评论