科技日报记者 龙跃梅 通讯员 肖明葵 倪静姁

在4月28日召开的庆祝中华全国总工会成立100周年暨全国劳动模范和先进工作者表彰大会上,来自中交四航工程研究院有限公司(简称“中交四航研究院”)女科技工作者王婧荣获“全国劳动模范”称号。作为中交四航研究院生态环保研究所所长,王婧博士深耕环境岩土工程一线十多年,以实际行动诠释着使命与担当。

云桂铁路,这条联通西南与华南的“黄金走廊”,因滇南山区路基填料稀缺的难题,项目建设曾遇阻停滞不前。面对这块“硬骨头”,中交四航研究院作为国内岩土工程领域的排头兵,迅速组建专项攻关团队。王婧则主动请缨担任技术负责人:“山区铁路建设的难题,正是我们科研工作者的战场。”

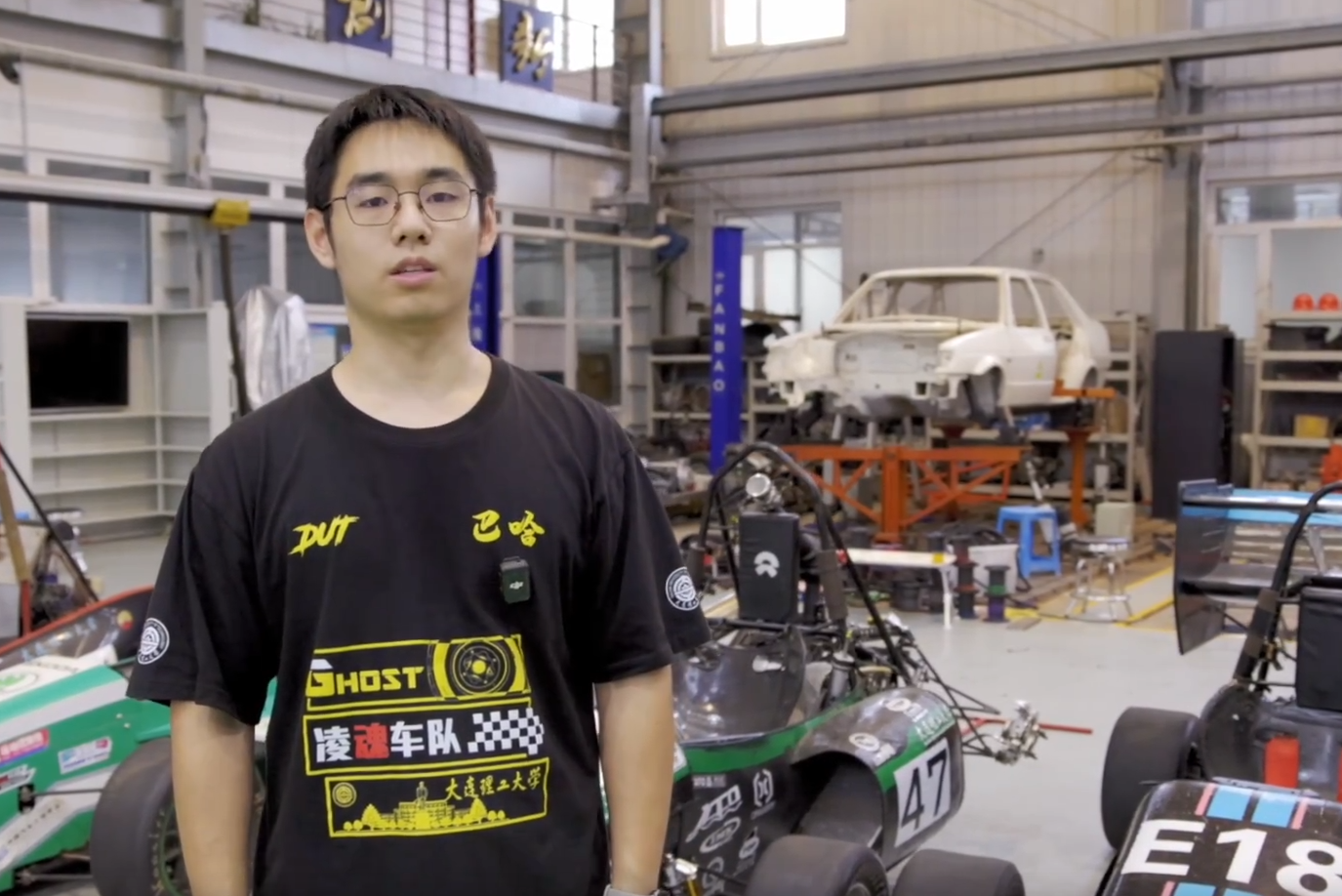

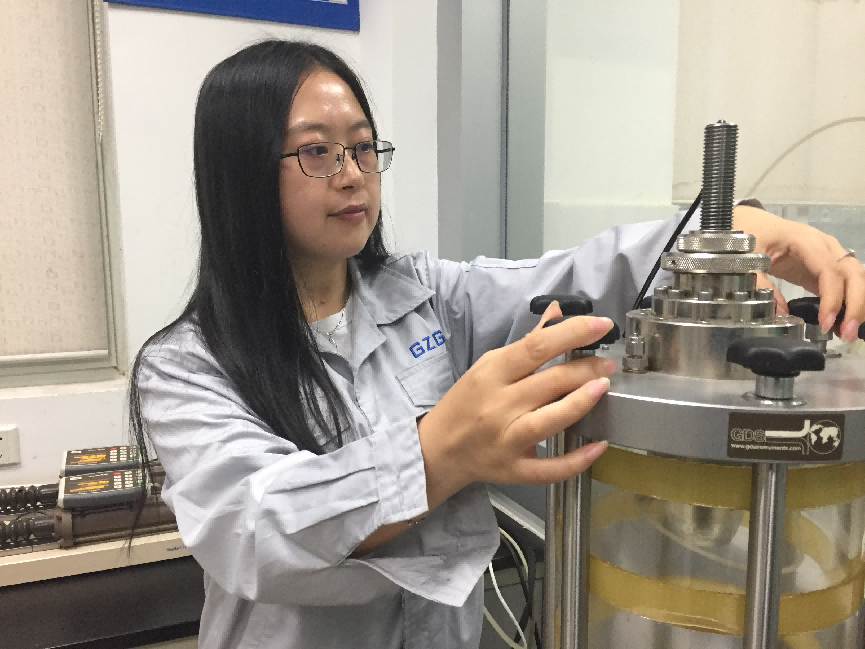

她和团队踏遍山区采集岩土样本,在实验室通宵达旦配比试验,以显微镜下的颗粒、试验台的试剂为“武器”,反复模拟不同环境参数,深入探究细角砾土特性。

历经多次推演改良,团队终于研发出成套填筑工艺,成功攻克填料压实这一关键难题,让滇南细角砾土就地转化为优质路基材料,确保项目工期、成本可控,助力云桂铁路如期贯通。

广州港南沙港区三期工程,大湾区融通世界的重要商贸港口,工程建设建设中,新近吹填淤泥地基预压时,塑料防水板淤堵问题成为拦路虎。

王婧身着沾满泥土的工作服,毫不犹豫踏入泥泞,俯身采集样本。回到实验室,她带领团队迅速搭建起复杂的模拟系统,还原各种极端工况,仔细观察排水板在不同压力、水流速度下的细微变化,详细记录每一组数据,深入剖析导致排水不畅、加固效果不佳的关键因素。

经过多个日夜的连续实验与分析,团队最终提出了针对南沙软土的修正砂井固结理论,修正了以往通用理论在南沙特殊地质条件下的应用偏差,让地基加固方案更贴合实际需求。该理论应用于广州港南沙港区三期工程30多万平方米的地基处理,大幅缩短了工期,节省投资1000余万元,为大湾区首个全自动化码头建设筑牢根基,推动中国港口建设技术迈向世界前沿。

在引江济淮工程现场,江河滔滔、奔涌向前。面对1072万立方米疏浚土处置困局,王婧主动请缨,扛起攻坚大旗。

她带领技术团队扎根条件艰苦的工地,一头扎进淤泥堆采集样本、分析数据,誓要将疏浚土“变废为宝”。她们搭建起全尺寸试验场地,开展大量盆栽试验与实地种植观测,系统研究不同植物在各生长周期的需水特性,对比根系对土壤结构的改良效能,最终从众多物种中筛选出皇竹草、高丹草等蒸腾量大、加筋效果显著的速生禾本植物。

同时,团队创新提出“自然沉淀+净化排水+植物固土”三位一体的生态固化方案,并构建出适用于疏浚土复垦的农用地质量评价体系。历经多次试验与优化,原本3至5年的固化周期缩短到6至9个月;曾经堆积如山的疏浚土,摇身一变成为6300亩肥沃良田;昔日的荒芜之地,如今麦浪翻滚……

从实验室里闪烁的仪器灯光,到基层一线的山川河海,依托中交四航研究院深厚的科研积淀,王婧以卓越成果诠释着新时代中交青年“敢担当、善作为”的精神内核。