科技日报记者 张佳星

随着抗逆转录病毒疗法(ART)的发展,越来越多的艾滋病患者可以携带HIV(人类免疫缺陷病毒)生存。但部分患者体内HIV病毒被抑制的同时,其被病毒破坏的免疫系统却很难重建起来。

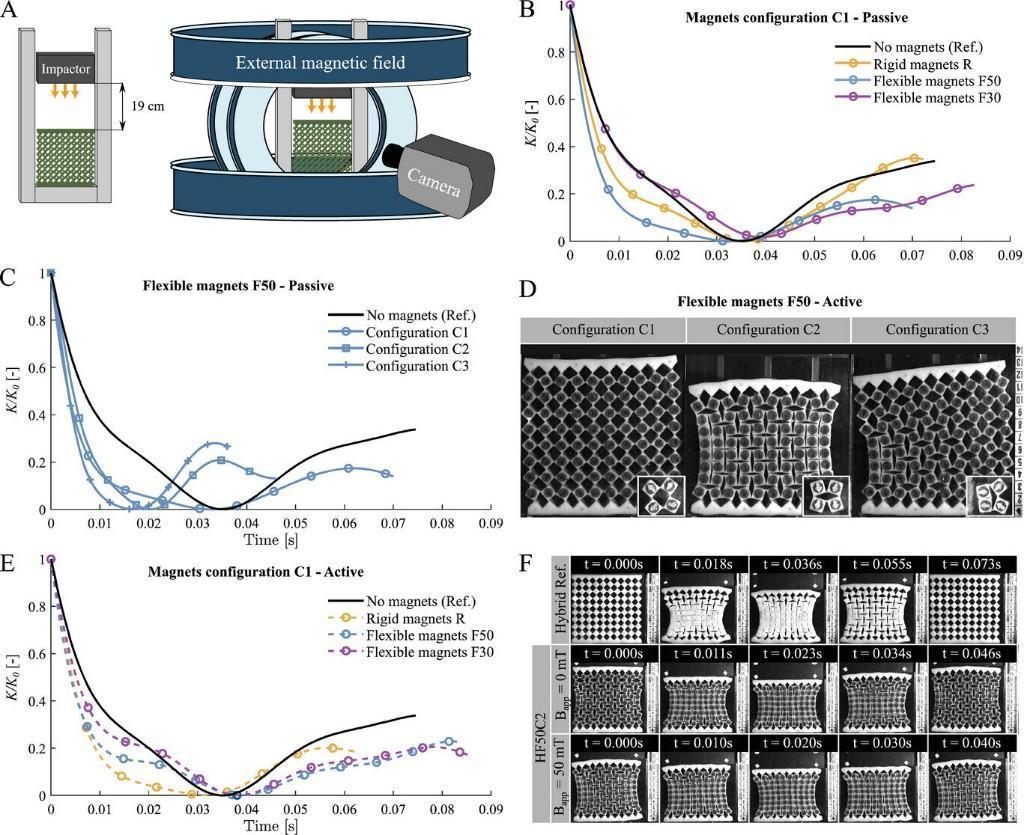

《柳叶刀》子刊之一《电子生物医学》(eBioMedicine)在5月最新一期文章中刊登了北京协和医院李太生教授团队对这一问题在单细胞分子水平的研究结果。研究分析了33个样本中的23万余个细胞数据,生成免疫细胞图谱,通过细致比对发现,尽管长期接受抗病毒治疗患者的血浆病毒载量较低,但患者体内存在病毒存储库,其病毒转录本水平更高,阻遏了免疫系统的重建。

据了解,HIV感染仍然是一个主要的全球健康问题,影响数百万人,每年导致大量新感染。现行疗法针对部分患者而言不仅能够有效抑制病毒复制、增加T细胞(CD4+)数量、改善T细胞比值,还能修复免疫功能障碍、显著改善预后。但仍有大约10%-40%的患者无法实现充分免疫重建。免疫重建不全患者是指尽管接受了有效的抗逆转录病毒治疗但仍未实现完全免疫恢复的HIV-1感染者,这增加了他们感染非艾滋病相关疾病的风险。先前的研究表明,慢性免疫激活,尤其是干扰素信号传导,在免疫重建不全患者的免疫功能障碍中发挥作用。然而,确切的分子机制,特别是关于T细胞(CD4+)耗竭的轨迹,尚未完全阐明。

该研究通过单细胞转录组与免疫组库联合测序,发现免疫重建不全患者T细胞(CD4+)比例显著减少,且干扰素信号通路异常激活。进一步分析显示,免疫重建不全患者的初始T细胞(CD4+)显著减少且耗竭表型T细胞(CD4+)显著增加,且细胞更多朝着耗竭表型轨迹发育。论文第一作者、清华大学基础医学院博士生刘晓笙表示,干扰素信号通路激活可能是影响免疫重建不全患者的T细胞(CD4+)耗竭并导致免疫重建不全的潜在发病机制。

为了探索免疫重建不全患者干扰素信号通路激活的驱动因素,该研究进一步开发分析工具,发现免疫重建不全患者体内HIV-1病毒转录本水平更高,且病毒载量与干扰素信号强度正相关。分析证实,免疫重建不全患者的外周血HIV-1病毒储存库的水平显著高于免疫重建患者。这项研究不仅揭示了艾滋病患者免疫系统难以修复的免疫学特征和潜在发病机制,还为理解免疫重建不全的开发干预策略提供了科学依据。