科技日报记者 张盖伦

热管理正成为先进电子器件高效运行的瓶颈。北京大学讲席教授杨荣贵与其在华中科技大学能源与动力工程学院的团队制备出一种可大规模生产的多级有序穿孔结构铜网,其散热能力优于所有已报道方案。相关论文于5月15日刊发于《细胞报告物理科学》上。

面对一个发烫物体时,我们很容易想到的降温方式,就是在表面喷洒液体,或干脆将它浸没在液体中。这就是经典的两相散热机制——毛细蒸发和池沸腾。“智能手机等产品用的是毛细蒸发方案,用封装液体的均温板进行散热;智算中心的高性能芯片,很多用的是池沸腾方案,浸没在液体中。”5月19日,杨荣贵在接受科技日报记者采访时介绍。

毛细蒸发方案中,液膜较薄,容易蒸干,传热极限较低。池沸腾方案中,液体在高温表面产生汽泡,汽泡浮升带走热量。但当表面功率过高时,汽泡大量产生后又被液体压住,形成一层覆盖发热面的气体膜,从而影响散热。

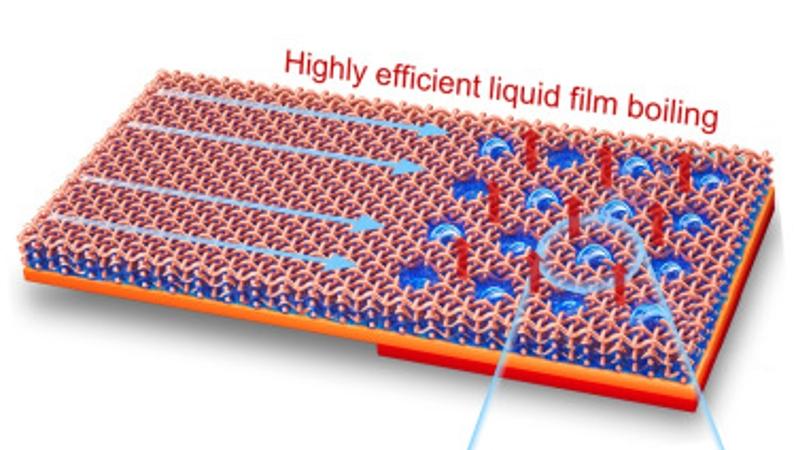

杨荣贵此前在世界上首次提出了液膜沸腾的概念。他们利用微结构表面在毛细液膜中引入有效的汽泡核化位点。在液膜沸腾过程中,液体通过毛细抽吸作用自发输运至需要散热的高温表面,气泡则在毛细液膜内部成核并生长。

此次,团队又创新性提出了多级有序穿孔(HOP)结构。论文第一作者李鹏堃介绍,他们通过三步简易工艺实现高效液膜沸腾。先在铜网上制备穿孔阵列;再通过热扩散键合将多层铜网与铜基板牢固结合;最后利用化学蚀刻在铜网铜丝及基板表面构建微孔穴结构。铜网层间形成的间隙构成低阻力的液体流道,显著增强了毛细输运能力;高密度微孔穴作为气泡成核位点,促进了沸腾起始;激光穿孔则引导气泡沿定向脱离,让其快速离开不滞留。

这样的结构可以让气泡产生得更快、更多,离开得更果断。实验表明,HOP铜网性能超越现有液膜沸腾与毛细蒸发文献中的报道值,HOP表面在5×5平方毫米的加热区域上实现了高达978.8 kW/m²K的传热系数和693.1 W/cm²的临界热通量,创造了新的被动式热管理散热纪录。

“这个结构听起来很简单,但背后是我们对相变传热多年的研究积累。”研究了二十余年热管理的杨荣贵说。

团队制备的这种铜网在电商平台就能买到,所需工艺也是已经大量用于规模化制造的激光穿孔技术。“它制备难度低,成本低,具有极大工业化潜力。”杨荣贵强调,“HOP为开发新一代革命性散热技术提供了重要支持。”