科技日报记者 张佳星 策划 刘恕 李坤

7月2日,全国新能源消纳监测预警中心发布了全国各地的风光发电利用率数据,西部风光富集区1—5月持续走低,尤其光伏发电利用率除宁夏外均不足90%。

国家能源局数据显示,截至4月底,我国可再生能源发电装机已突破20亿千瓦,同比增长58%。其中,风电、光伏合计装机达15.3亿千瓦。

新能源装机容量飞速增长,新能源发电(绿电)利用率却波动下降。电网消纳“吃力”,导致多个主要绿电供给地区利用率难以达到国家相关文件规定的“放宽新能源利用率目标,原则上不低于90%”的标准。

数据走低凸显了绿电利用困境。“并网难、外送难”是西部风光富集区痛点,其最直接的影响是新能源场站被限制发电,出现严重的弃风弃光现象。

而今年5月,新能源发电却在内蒙古西部电力现货市场出现新景象。当地新能源电力供给连续多月增加超25%,日均出清电量达3.7亿千瓦,占总量的43%。

这一变化源自政策的加持。2月9日,国家发展改革委、国家能源局联合印发《关于深化新能源上网电价市场化改革 促进新能源高质量发展的通知》(以下简称《通知》)。按照要求,自6月1日起,风电、光伏等新能源电力全面进入市场化定价新阶段。

此前发布的《电力系统调节能力优化专项行动实施方案(2025—2027年)》要求,2025—2027年年均需增加合理消纳利用2亿千瓦以上的新能源。全国统一电力市场能否为西部绿电利用率带来“拐点”?如何拓展消纳路径、优化消纳生态?除了并网利用,绿电是否还有其他出路?带着这些问题,科技日报记者进行了深入采访。

并网消纳:“泼天能量”需接稳

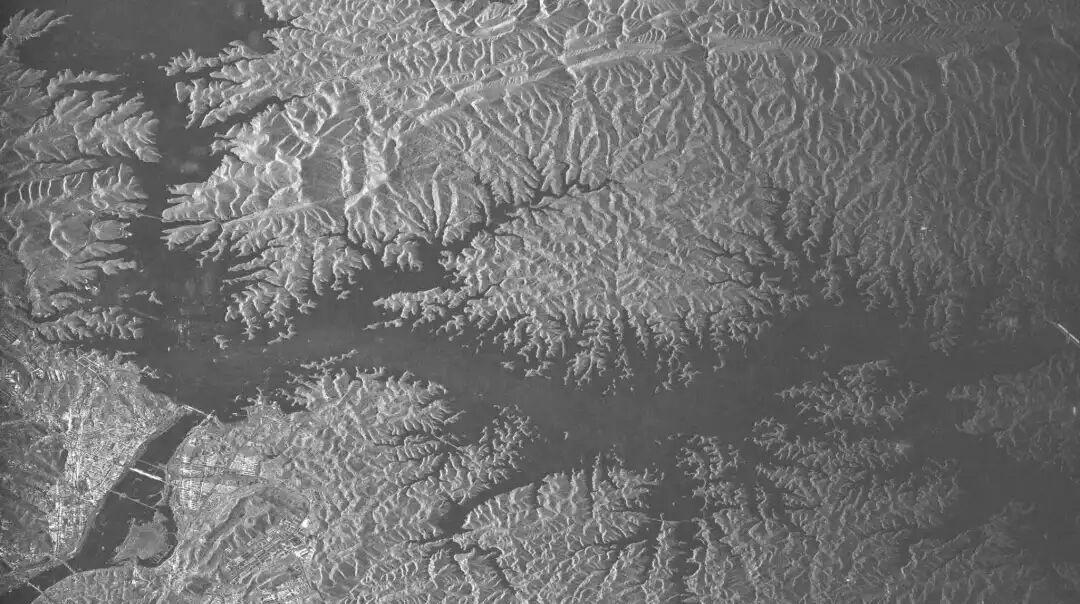

“风光富集区主要集中在陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆以及内蒙古西部的电网区域。”中国电力科学研究院有限公司电力系统研究所前瞻技术研究室高级工程师荆逸然说,随着新能源装机规模的快速增长,这些地区面临越来越大的新能源利用率下降的压力。

“以深能疏勒光伏电站为例,今年1—4月,场站利用率仅为67.61%。”位于新疆的深能福塔光伏电站相关负责人告诉记者,近几年新能源装机容量增长较快,但由于西部地区大型用电企业相对较少,电网消纳能力有限,致使场站限电率仍在逐步提高。

“当前西部省份的弃风弃光占比仍在持续增长。”兰州大学化工学院教授曹靖告诉记者,团队根据相关数据和算法构建的模型预测显示,如果不改变目前的消纳思路,未来一段时间弃风弃光率将不断升高。

新能源利用率的下降压力在一些新能源上市企业的年报中也有所体现。如中广核新能源2024年年报披露称,由于2024年限电同比增加,风、光平均利用小时分别减少约3.1%、16.8%。大唐发电2024年并网风电2127小时,同比降低107小时;并网太阳能发电1211小时,同比降低81小时。

新能源装机容量不断增长,并网发电时长却逐年降低。“电网是新能源电力输送和消纳的‘高速公路’,其承压限制严格。以电网频率为例,只能允许上下0.2赫兹的波动。”中国科学院电工研究所研究员王一波坦言,破解这一难题,需要加强发电预测、储能规模化应用、多类型资源调节和实时控制等一系列技术攻关,满足新能源供给高比例消纳需求。

近年来,储能技术成为研究热点。“但相关技术仍面临产业化门槛,最关键的是成本问题。”荆逸然表示,目前储能单位成本高于1000元/千瓦时,距离全面商业化还有较大差距。

在前述发电站负责人看来,加快电网外送通道建设、引入大型用电企业是解决区域限电问题的重要途径。

6月10日哈重(新疆哈密至重庆)直流工程投产送电。荆逸然介绍,哈重直流工程配套的1420万千瓦电源中,新能源装机占比超过70%,建成后每年向重庆送电360亿千瓦时,其中超过180亿千瓦时来自风力和光伏发电。

无独有偶。“为解决绿电送不出去的问题,甘肃省已有多条特高压输电线路引导陇电入鲁、入川、入浙。”曹靖说,政府还通过在西部建设大型数据中心集群等方式,增加绿电在本地的消纳能力。

“十四五”期间,国家规划了“三交九直”12条特高压通道,这些“大通道”有望提升西部地区绿电消纳率。以“陇电入浙”工程为例,据预测,工程投运后可将甘肃新能源利用率从85%提升至90%以上。

市场机制:提升电力“含绿量”

大禹治水,疏川导滞,而后合通四海。

如果说构建大通道是对绿电的“疏川”,那么,电力市场化则对绿电起到了“导滞”作用。

去年底,由国家能源局统筹、中国电力企业联合会联合多家单位共同编制的《全国统一电力市场发展规划蓝皮书》显示,到2029年,将全面建成全国统一电力市场。

今年2月印发的《通知》再次强调,新能源发电将告别以往部分电量依靠保障性收购、固定电价的模式,要全面参与市场竞争。以6月1日为节点划分,此后投产的增量项目,将率先实现上网电量全面进入市场,不再享受固定电价的保护。

过去,绿电捧着“铁饭碗”享有保障性收购电价,又因“靠天吃饭”对电网造成冲击被限电;进入市场后,价格“指挥棒”引导电力生产方担负起消纳责任,从源头避免绿电受限“滞留”。内蒙古、甘肃、山东等多地数据表明,电力市场交易的“含绿量”不断上升。

“之前新能源电厂只管发电,消纳责任交给电网。在电力市场机制完善后,电厂想要赚取利润,就要主动在源、荷、储等环节应用新技术,加强适应电力市场规则的能力。”王一波说,市场从价格侧倒逼绿电供应开展智慧化转型。

市场之手促使发电企业变被动为主动,通过自身转型降低电网消纳调节成本,从源头上“导滞”。中国光伏行业协会光伏发电专委会电力市场顾问卢嘉斌此前表示,储能、调度、规划等光伏发电并网需要的辅助服务将迎来发展机会,小型项目将以聚合的方式参与到市场中。

“在电力领域,加速实施更多前沿技术改造已势在必行。”通用技术集团所属中国通用咨询绿色高技术产业发展中心技术经理人孙瑞杰告诉记者,电力生产方未来需要风、光、储、氢、氨、醇等多类能源的智能调度平台,通过AI算法实时优化的技术非常关键。此外,压缩空气储能、全钒液流电池、铁系液流电池等储能技术的深入推广应用,有望进一步“削峰平谷”,提升新能源电力进入市场的议价能力。

“近期针对提升议价能力的咨询量也在持续上升。”孙瑞杰说,团队正在通过光伏绿证交易、碳配额质押融资等手段帮助企业实现碳资产变现,推动企业在AI算法加持下持续优化电力交易策略。

市场化为整个行业带来了空前活跃的转型氛围。在6月11日召开的2025国际太阳能光伏与智慧能源(上海)大会暨展览会上,多家企业带来了包括气象预测大模型、电价预测模型在内的AI解决方案,服务电力企业的转型需求。

“在交易品种上,当前的电力市场涵盖了电能量、绿色电力、电力辅助服务等多个领域,对于促进更大范围内消纳清洁能源是很好的调节手段。”中国电力科学研究院有限公司电力系统研究所前瞻技术研究室主任王铁柱建议,加快多层次全国统一电力市场体系建设,进一步设计合理的价格机制保安全保供应,并持续探索储能参与电力市场的商业模式和运营机制,以提高储能设施的经济和社会效益。

新赛道新业态:“离线”用电释放潜能

没有高炉、没有火花四溅,也没有动辄千余摄氏度的超高温度,在五六十摄氏度环境下,电流的输入让经过处理的铁矿石析出银色的金属铁。

新能源电力的普及降低了电价,这种以前想都不敢想的电解冶金方式正在鞍钢矿业成为现实。

“过去大规模炼铁靠焦炭,高炉冶炼的成本很高。现在新能源发电成本已降至每度0.2元以下,直接采用间歇的‘绿电’柔性炼铁,比稳定电力连续炼铁更具经济性。这种炼铁技术在新疆、内蒙古等绿电资源丰富地区尤其具备规模化应用前景。”中国科学院过程工程研究所党委书记、研究员朱庆山告诉记者,团队正在与鞍钢矿业合作开展中试研究,积极推动技术落地转化,助力钢铁行业实现绿色低碳转型。

“当前电解炼铁正在攻关单槽100吨级技术,为万吨级项目进行预研。”朱庆山说,电解铁的产品纯度可达到“3个9”,比高炉冶炼附加值更高。此外,分布式电解槽可适应新能源电力波动的特点,风光好时可满负荷生产;风光不足时,可停掉一定比例的电解槽,不存在高炉停机难的问题。

电解炼铁“柔性消纳”特性与绿电可谓是“一拍即合”,这种不用并网的“离线”用电模式成为各地科研力量攻关的方向。近年来,就地消纳绿电项目如雨后春笋般成长起来。

甘肃正在探索以“氢能”为载体的“离线”用电模式。“我们的目标是将氢气的生产成本再降70%。”曹靖告诉记者,团队正在积极推进钙钛矿太阳能电池技术研发,特别是发挥其优异的弱光响应性能降低绿电成本,进而让氢气生产成本降至市场能接纳的水平。同时,研究光伏发电与制氢过程匹配兼容性难题,探索光氢储一体化模式。

在青海柴达木,光伏能源“自发、自储、自用、自保”的全清洁能源微电网算力中心开启建设,具有万卡算力的“耗电大户”将全面实现直接的绿电保障……

无需并入大电网,“微”力量无疑将成为提升光伏发电利用率的“新路径”。

面向“十五五”,国家能源局进一步明确优化能源多元化布局,加强能源生产布局和用能产业协同,推动“西电西用”。

王一波表示,可用绿色电力将工业生产的二氧化碳等副产品转化为甲烷、甲醇或者其他能量密度更高的液体燃料等,多项研究具备走向应用的潜力。

“我们正在研究将铁发展为储能化学品。”朱庆山表示,有了合适的储能化学品,不仅可以将西部的电力转移到东部,还可以把夏天的电力保留到冬天。以铁储能,比当前的醇类等化学品更易储运。

“未来场景下,‘西电西用’可能是一条安全可靠的能源替代路径。如果大规模、低成本的风光能源在西部转化为绿色电力、液体燃料、大宗工业产品,通过电力网、油气管网、物流网等多渠道流转全国,将为能源安全、低碳新质生产力提供更有力的支撑。”王一波说。

【院士声音】

“液态阳光”,释放西部能源红利

科技日报记者 张佳星

在甘肃敦煌的广阔沙地上,矗立着一座260米的高塔,它的周围环绕着12000多面定日镜。利用太阳能,这座熔盐塔式光热电站能够24小时不间断发电。

把太阳能转化为电能是西部独有的“能源红利”,有了丰沛的电能,高效率、大规模的电解水制氢气成为可能。

“我们早在2018年合作研发成功的碱水电解槽,每小时可生产一千立方米氢气,与当时国际先进技术比肩。”在兰州大学日前举办的“氢能与低碳中心”启动会暨氢能与低碳中心兰州论坛上,中国科学院院士、兰州大学氢能与低碳中心主任李灿告诉记者,目前电转氢效率已达到80%以上。

李灿说,随着电解氢规模、效率、稳定性的提升,氢气得以实现工业化生产。在高效催化剂的助力下,氢气可以和二氧化碳反应生成“液态阳光”甲醇,用于工业生产中。

当前,实现巨量风、光发电的有效利用和就地消纳是西部风光富集地区迫切需要解决的问题。“液态阳光”技术路线是以氢能为载体实现太阳能利用的有效路径之一。

为响应国家能源转型重大需求,兰州大学成立氢能与低碳中心,旨在探索更多能源利用的途径,构建西部氢能发展共同体。

“我们提出将太阳能转化为燃料或化学品加以利用,从而通过适宜技术高效、便捷地使用绿电。”李灿表示,从利用新能源电力制氢到储氢、运氢、用氢等不同环节,可能带动上万亿规模的产业。

“但氢气气体密度很低,储存运输非常麻烦,将水直接电解为氢气进行储运难以落地。”李灿表示,“液态阳光”作为解决方案,既契合了工业减碳目标,又可实现氢能源的高效储存和运输。

“液态阳光”技术在甘肃省成功实施全球首套千吨级甲醇规模化合成示范工程,并通过鉴定;2024年,全球首个10万吨级“液态阳光”燃料合成项目在内蒙古鄂尔多斯正式启动建设,该技术进入产业化阶段。

在绿电的氢能转换及有效利用方面,兰州大学具备产学研用优势。中国工程院院士、兰州大学校长杨勇平介绍,通过化学物理、大气环境、能源动力等学科交叉,兰州大学已在新一代光伏发电、电解水制氢材料及装备、新型储能技术、数值天气预报等方面,形成了完整的产学研用全链条创新机制。兰州大学还联合校友企业隆基绿能公司开发出高效的晶硅太阳能电池、钙钛矿光伏组件及有机光伏器件,并完成了大型碱性电解槽制氢方案的研制工作。

杨勇平表示,未来,兰州大学氢能与低碳中心将围绕多能互补灵活发电、高效安全氢电融合、柔性低碳终端用能等方向持续开展攻关,加强与科研机构、重点行业和头部企业的战略合作,通过建成太阳能全链条的研发平台和测试环境,构建真实服役条件下相关材料、电堆、装备的研发平台等多种基础设施。