新华社记者 齐菲 郭雨祺 刘刚

22座建筑及8个广场前地,跨越400多年历史,见证东西方文化的交流与碰撞,印证中华文化的包容与开放。

今年是澳门历史城区申遗成功20周年。在这片1.23平方公里的土地上,不仅保留着多元共存的文化印迹和历史风貌,也正在书写着中外文化交流交往的崭新篇章。

回望:申遗成功20年

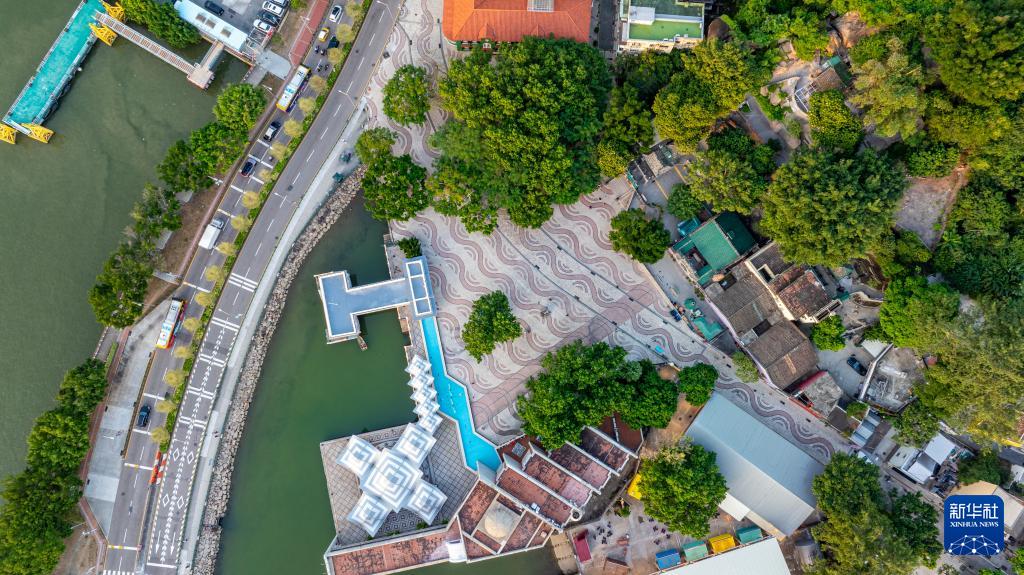

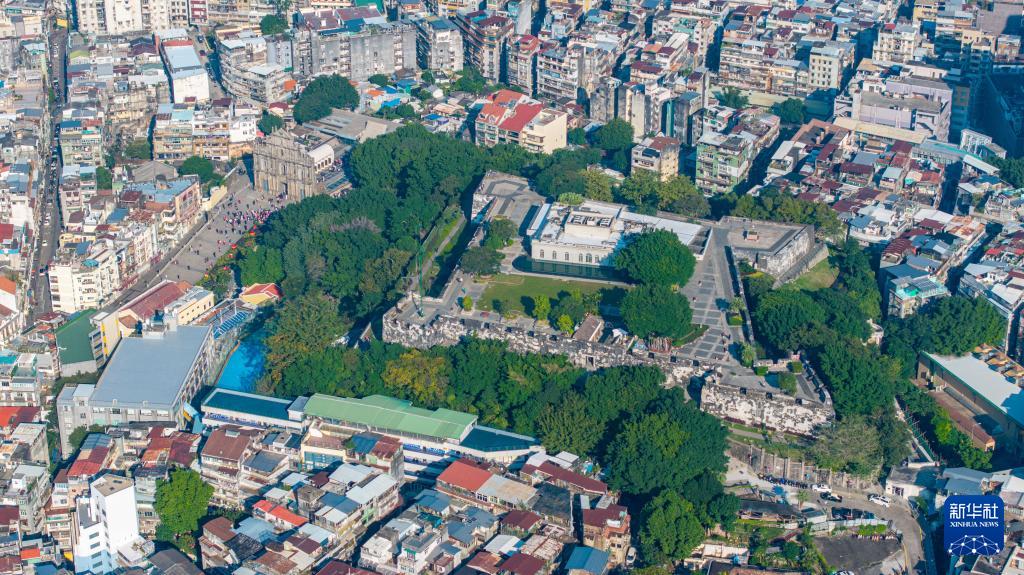

东起东望洋山,西至新马路靠内港码头,南起妈阁山,北至白鸽巢公园。22座历史建筑及8个广场前地共同构成澳门历史城区的核心区,集中保存澳门400多年中西文化交流融汇的历史印迹。

2005年7月15日,在南非德班举行的第29届世界遗产大会决定将“澳门历史城区”列入世界遗产名录。这是中国第31项世界遗产。

回归祖国前,澳门曾有申遗设想。回归后,这一想法立即获得中央政府有关部门支持,并多次派出专家协助。2005年2月,“澳门历史城区”申遗项目通过评估,提交第29届世界遗产大会审议。这是当年中国申报世界文化遗产的唯一项目。

澳门文化界联合总会会长吴志良回忆,申遗过程中遇到不少困难,首先就是如何定义澳门历史城区的普遍价值和核心价值。“相较其他地区,澳门的单个建筑物未必是最顶尖的。但作为一个整体,中西建筑在此巧妙共存,不同民族在此和睦共居,这是十分难得的。”

最终,世界遗产委员会对澳门历史城区的价值给予高度评价:“东西方建筑艺术的综合体现”“中西文化多元共存的独特反映”“中国历史城市中极具特色的组合”。

见证:蜚声中外的文旅名片

常年位居内地旅客出境游热门目的地之列,先后获评“创意城市美食之都”“东亚文化之都”,经过多年发展,澳门已是魅力四射的旅游之城。特区政府统计暨普查局数据显示,今年前5个月入境旅客共16327537人次,同比上升15.2%。

作为澳门文旅的头牌,澳门历史城区极具吸引力。特区政府旅游局局长文绮华表示,根据旅客研究调查,世界遗产是吸引旅客访澳的重要旅游产品之一。“澳门历史城区不仅是推动澳门旅游业可持续发展的重要引擎,更是彰显澳门文化底蕴的亮丽名片。”

漫步半岛老城,中西文化你中有我、我中有你:大三巴牌坊与哪吒庙做“邻居”;妈阁庙与圣老楞佐教堂相隔咫尺;葡萄牙人聚居点亚婆井前地旁,中国近代思想家郑观应的大宅郑家大屋巍然矗立……

来自美国的拜伦·米勒和他的中国朋友黄泳子住在珠海,闲暇时会来澳门走走。他说:“在这里可以看到西方的堡垒建筑,也能看到中国传统庙宇,不同地区的文化高度浓缩。”黄泳子将之比喻为“沙拉碗”,多种“文化原材料”搭配得和谐融洽。

文绮华介绍,近年来旅游局致力推动“旅游+盛事”跨界融合,结合世界遗产与旅游盛事打造独特旅游体验,并持续通过各种活动展示澳门世遗元素,发挥“旅游+文化”效应,吸引旅客了解景点背后的文化故事。

“澳门乡土文化浓厚,中国传统文化的基因保存得非常好,同时又有很多西方印迹。”吴志良说,如果将澳门比喻成一张文化名片,我们自己看得懂,西方人也看得明白,这正是特别之处。

期待:在保育活化中续写文化交流新篇

世界遗产不是“终身制”,遗产地若过度开发或保护不力而令其价值受损,将可能被除名。

申遗成功后,澳门加快推进文化遗产保护的立法进程:2006年设立文化遗产保护法例草拟小组;2009年《文化遗产保护法》(草案)进行公开咨询;2014年《文化遗产保护法》正式生效,澳门历史城区设有独立篇章;2024年《“澳门历史城区”保护及管理计划》正式生效。

同时,澳门也在积极探索如何更智慧、规范和系统地保护世界遗产。特区政府文化局文化遗产厅文化遗产保护处处长何卓锋介绍,2022年澳门世界遗产监测中心落成启用,设置监测仪器收集记录遗产变化,平台综合分析后按预警分级相应处理。

在澳门,世界遗产早已与人们的日常生活融为一体:何东图书馆化身公共文化空间、郑家大屋成为青少年教育基地、玫瑰圣母堂奏响华彩乐章……历史遗迹正在活化利用中焕发新的活力。

2011年起,澳门几乎年年上演大巡游。来自不同国家和地区的表演队伍从大三巴牌坊出发,沿途经过多处澳门历史城区景点,在行走间呈现多彩文化。

“更深层的意义是,在澳门中西文化共融的城市氛围之下,中外巡游队伍会聚在一起,彼此交流。”特区政府文化局局长梁惠敏说。