科技日报记者 都芃 策划 刘恕 李坤

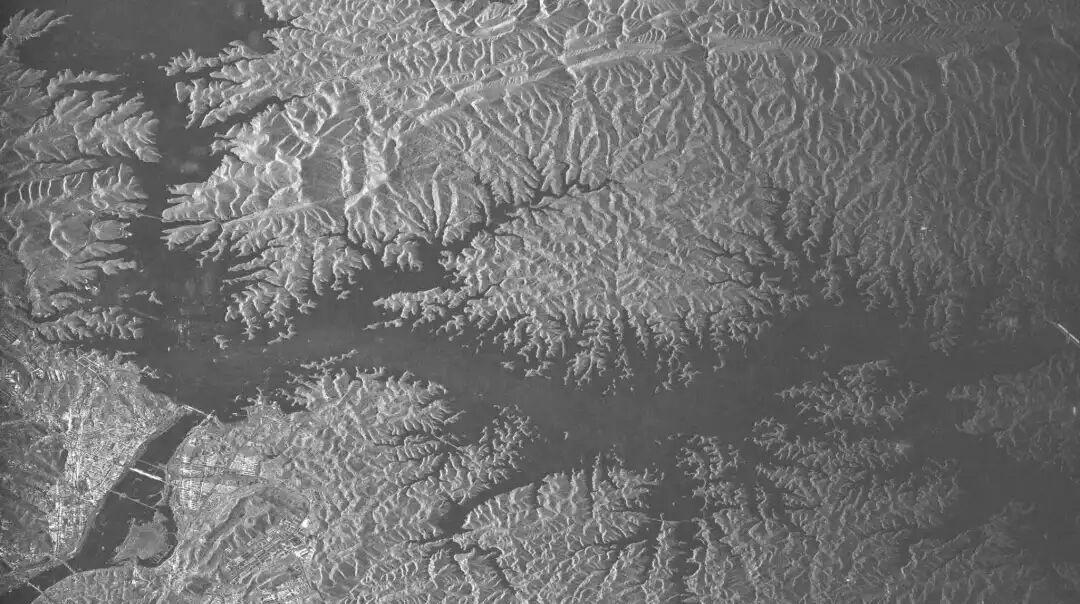

沿出城公路行驶20余公里,在植被覆盖的山脚下,一处灰白色的现代建筑藏身于此。这是西部某城于2022年开工建设的智算中心。

这座西部小城夏季平均气温仅有23摄氏度,凉爽的气候、较低的土地价格,以及丰富的清洁能源,吸引了大量算力企业来此投资。

不愿具名的业内知情人士告诉记者,这座千卡规模的智算中心,上架率不足50%。即便已上架的服务器,实际利用率不足30%,而年运营成本则超过3000万元。

在全国,这样的智算中心不是个例。

截至2024年11月,全国已投运的智算中心项目近150个,在建和规划建设的智算中心项目近400个。据浪潮人工智能研究院测算,我国智算中心平均算力使用率仅为30%。

人工智能技术的飞速发展,催生智能算力建设热潮。但在这股热潮下,不少盲目上马的智算中心正在空转,大量闲置算力等待激活。

高质量需求遭遇低质量扩张

算力是计算机处理数据能力的统称。如果把大模型等人工智能产品看作一辆高速行驶的汽车,数据是汽油燃料,算力则是发动机。根据运算精度、效率等指标的不同,算力大致可分为通用算力、智能算力、超算算力等。其中,平衡精度与效率、能够执行复杂机器学习算法的智能算力,是当下市场抢手资源。

工信部数据显示,截至2024年底,我国算力总规模达280EFLOPS(EFLOPS表示每秒百亿亿次浮点运算),其中智能算力规模达90EFLOPS,占比32%。

赛迪顾问曾发布报告估计,2023年,中国智能算力需求达到123.6EFLOPS,但供给仅为57.9EFLOPS,有超过50%的智算需求未得到满足。随着大模型等人工智能技术的发展,这一缺口不断扩大。

智算需求高涨的同时,部分已经建设完成的智算资源却长期处于闲置状态。

上述知情人士告诉记者,目前对于各地智算中心的闲置率没有准确统计数字,但据他估算,部分三四线城市中小规模的智算中心,整体利用率不足三成。

脱离实际需求的盲目建设是导致部分算力闲置的重要原因。人工智能技术快速发展初期,部分地区为了培育和支撑当地数字经济产业,通常鼓励建设算力中心等数字基础设施,并予以现金补贴等优惠政策。

例如,2023年云南昆明出台10条措施加快人工智能产业发展,提出支持智算中心、算力大模型服务平台等建设,按平台软件和硬件设备实际投资的15%给予补贴,最高不超过5000万元。

同年,安徽省也出台政策支持各类市场主体建设智算中心,对规模400P(1P为每秒计算1000万亿次)以上单体智能算力建设项目,省市按1∶2比例对建设和运营经费予以补贴。

软通动力首席人工智能官金亚东认为,在人工智能产业发展初期,算力资源紧缺,建设投入成本大,对算力供给方予以补贴等支持政策符合产业初期发展需求。

但补贴吸引来的并非都是理性投资者。金亚东表示,许多快速上马建设的智算中心通常由分散的社会资本和城市资本建设。“这些资本的特点是资金充足,但不懂行业,很难找到合适的需求方。”他说。

追逐短期利益的“外行”投资者缺乏对人工智能技术发展趋势的深入分析,以及配套相关产业规划,这使得部分智算中心建设时只追求单一指标,导致“建成即落后”,难以满足市场上日渐复杂的智算需求,低质量算力供给出现过剩。

上述知情人士举例说,高性能智算中心服务器通常采用CPU(中央处理器)、GPU(图形处理器)、NPU(神经网络处理器)等相互混搭的异构计算架构,以充分发挥不同算力芯片在性能、成本和能耗上的优势。“但有些所谓的智算中心大量配置同一类芯片,花了不少钱,其实应用场景很窄。”他说。

不仅是芯片,为了充分发挥服务器性能以及保障稳定运行,高性能的智算中心还要在存储、散热等方面进行强化设计。中国科学院计算技术研究所研究员张云泉此前在调研中发现,部分智算中心的机架功率密度不足15千瓦,远低于高性能人工智能训练所需的至少40千瓦的功率密度要求。“真正能支撑大模型训练的高端算力中心很少,且训练效率不超过30%。”张云泉说。

为闲置的算力找合适的需求

当下,围绕人工智能大模型产生的训练需求,毫无疑问是智算市场中的主力需求。但随着以DeepSeek R1为代表的推理模型的火热,智算需求也在不断发生变化。

如果把训练阶段的大模型看作学龄前儿童,其需要家长投入大量精力教会它们基本技能。而进入到推理阶段的大模型,则可以算是具备生活自理、自主学习能力的青少年,不再需要家长投入大量精力,也就是算力进行高强度教育。

训练和推理阶段对算力需求的差别主要体现在精度和规模上。训练阶段,算力精度至少为16位浮点,才能基本保证计算准确性。但进入推理阶段,16位浮点精度可谓游刃有余,即使是更低的精度也可以有效满足需求。而在规模上,相比于训练阶段动辄千卡、万卡规模的算力需求,推理阶段所需的算力甚至可以被容纳在一个与电脑机箱大小相当的推理一体机中。

推理模型的特点给市场带来了明显变化,算力需求正在变得更加碎片化。“DeepSeek爆火之前,智算中心主要瞄准大企业、大模型的训练需求,现在很多小公司、AI创业者基于DeepSeek等模型的研发,也对智算产生大量需求。”上述知情人士告诉记者,这些算力需求单独来看并不大,对灵活性和成本敏感度要求更高,但积少成多后,总体需求仍十分可观,有望激活部分闲置的算力资源。

“世界上没有用不掉的算力,重点在于找到合适的应用。”金亚东认为,当下算力市场更重要的是做好“散对散”之间的配对,单体100P至1000P规模的算力供给方和大约5000万家中小型企业或许才是未来市场的主角。

作为经济发展的“毛细血管”,数量众多的中小企业有着更明显的长尾效应。他们广泛参与到算力消纳中,能够让整个产业生态更具活力,推动资源高效配置。

在浙江杭州临平区,当地在2021年率先提出发展算力产业,建成全国首个算力小镇,聚集起算力产业链上下游企业1700余家。

2024年10月入驻算力小镇的优服工业,是一家专注于数控机床后市场一站式服务的中小企业。基于“AI+AR”技术,公司打造出数控领域的“超级工程师”,通过AR眼镜实现了数控机床的智能报修和远程运维管理。

“我们需要的算力规模,在国内数控机床维保行业里目前是最大的。但现在我们不用到处去找算力,小镇平台就可以直接提供,并且价格比市面上还要低,这对成本控制很有帮助。”优服工业运营经理叶飞说。

像优服工业这样需要算力的中小企业,在小镇里占了大约70%。面对它们的算力需求,算力小镇打造出算力调度平台和大模型服务平台,整合阿里云、中国联通等多方资源,解决项目资源分布不均、供需匹配不足等难点痛点问题,为其他地区借助算力服务广大企业,尤其是中小企业提供了可供参考的样板。

推动算力资源高效配置

碎片化、分散化的算力需求,对于当下的算力市场既是机遇,也是挑战。如何激活闲置算力资源,推动算力普惠,让算力用得到、用得起、用得好?相关部门正在围绕提升供给、激活需求两方面发力。

中国信息通信研究院院长余晓晖认为,我国算力基础设施建设已达到世界领先水平,但标准化、普惠化算力服务统一大市场尚未形成,需要在统筹全国算力设施区域优化布局的基础上,解决好算力服务统一市场构建和资源全域有效利用问题,促进算力资源高效配置。

围绕建设统一的算力服务体系,我国多地开展积极探索,相继发布了10余个算力调度平台,一些企业也开展了算力并网探索。

例如,2023年初,宁夏率先上线了国内首个一体化算力交易调度平台——东数西算一体化算力服务平台,整合宁夏地区零散算力资源,解决算力输出、应用、交易等难题。同年,中国信通院联合中国电信共同发布全国一体化算力算网调度平台,在国内首次实现跨资源池、跨架构、跨厂商的异构算力资源调度。

为提高公共算力资源使用效率,工业和信息化部日前印发《算力互联互通行动计划》,提出到2026年建立较为完备的算力互联互通标准、标识和规则体系;到2028年基本实现全国公共算力标准化互联。

中国信息通信研究院副院长魏亮建议,要推进跨主体、跨架构、跨地域的公共算力互联互通,亟须构建统一的算力互联互通标准体系,解决不同算力供给主体间协议与接口不统一的问题;统一算力资源感知、任务数据流动、应用架构适配等关键互联规则和标准,形成算力互联网和算力服务统一大市场。

为适应不断更新的市场需求,不少地区也出台了相应支持政策,鼓励算力中心进行改造升级。《湖南省促进绿色智能计算产业高质量发展若干政策措施》中提出,推动传统数据中心加快技术改造升级为智算中心,对新建(改造)总算力在50P以上,且数据中心电能利用效率不高于1.3的智算基础设施项目,按照设备和软件等建设费用10%的比例给予补助,最高不超过2000万元。

在不断提升算力供给质量和便利性的同时,为激发企业算力需求,“算力券”补贴作为最直接有效的方式也得到广泛应用。

深度参与“东数西算”工程的宁夏在2023年便提出每年总计发放不超过4000万元“算力券”,降低算力使用门槛,用于支持高校、科研机构、算力中介服务机构、科技型中小微企业和创客等使用区内超算、智算资源,开展核心算法创新、模型训练研发等。

为了鼓励更多企业加入到算力应用的队伍,“算力券”还充当“体验券”,吸引更多的企业“先尝后买”。

“每周我们都会向各领域企业发放不少于2400小时的算力券。”南京智能计算中心运营总监洪晨曦介绍,自推出算力券以来,该中心算力的平均使用率达到80%,峰值使用率接近100%,许多有算力需求的企业因此匹配到了合适的算力。

“我们要深化应用场景创新,释放算力发展潜力,挖掘人工智能、大数据、工业互联网、低空经济等重点领域应用需求,促进算力资源与实体经济深度融合,打造具有行业代表性和示范性的标杆应用,加速新技术与传统产业的转型升级。”魏亮说。

【短评】

越是面对“风口”越要保持理性

都芃

人工智能堪称近年来科技领域最热门的话题之一。作为推动人工智能发展的重要驱动力,算力成为近年来市场竞相追逐的“香饽饽”。在国家战略中,“东数西算”工程稳步推进;地方产业层面,各类算力中心拔地而起;交易市场上,高端显卡“一卡难求”。种种迹象表明,算力“风口”正劲。

人工智能时代,算力已经渗透到人们日常生活的方方面面。从社交网络信息,到电商交易记录,再到我们与人工智能大模型的每一次对话,人类的数字生活早已离不开算力。然而,对于“风口”的过分追逐往往伴随着许多非理性行为。盲目投资导致的资源浪费、市场失衡等已对我国算力事业高质量发展带来负面影响。

算力产业是典型的技术、资金密集型产业。但许多投资方往往认为只需花大价钱购买硬件,即可“大力出奇迹”,快速获得收益。硬件建设固然是基础,但要想真正用好算力中心,让宝贵的算力资源得到最大化利用,后期技术和运营同样重要。

从技术层面看,算力相关技术更新换代速度极快。例如,DeepSeek等推理模型的出现让推理算力得到空前重视,许多硬件、软件技术也随之更新。若运营企业不能及时跟上技术发展步伐,其产品和服务便很有可能被淘汰。

从市场层面看,找需求并不比建算力更容易。算力中心运营成本高,应用条件严苛,软硬件技术路线多样,往往不具有通用性。为算力中心找到符合自身条件的需求方,拓展出更广阔的需求市场,同样考验着算力运营者的经验和能力。

因此,要想发展好算力产业,必须重视建设运营全过程管理。投资方应深入调研市场需求,结合自身技术实力和资源优势,制定合理发展战略,避免盲目跟风。政府在政策引导上,也要注重产业布局合理性,对给予补贴的算力项目要加强相关运营指标考核,让补贴真正起到培育产业、点石成金的作用。

算力“风口”虽是难得的发展机遇,但越是面对“风口”,各方越要保持理性态度,冷静分析、稳健前行,让算力真正成为推动数字经济发展的强大引擎。

(视觉中国供图)