科技日报记者 梁乐 实习生 尉清员

7月13日,第三届哈密瓜产业高质量发展大会在新疆哈密市举办。这场以瓜为媒的盛会,成为政产学研用深度融合的生动实践。

从种质研发到智能栽培,从精深加工到数字营销。在今年的高质量发展大会上,一个个科技赋能哈密瓜产业的新项目、新案例不断涌现,展现了科技创新的澎湃动力。

哈密市委副书记曾健表示,哈密市将着力打造研发端、种植端、流通端、加工端、消费端的一体贯通,一二三产高效协同的产业生态,充分赋予哈密瓜产业高科技、高品质、高质量的时代特征,努力走出一条哈密瓜全产业链体系重塑、全链条价值提升的新路径。

数智平台为哈密瓜育种提速

哈密瓜的原生产地在哈密,但种植范围遍及全国各地。长期以来,由于区域跨度大,种质资源差异大,哈密瓜育种耗时耗力,难以实现标准化。

“过去我们测试一个新品种,要在新疆、云南和海南三地来回跑,要花费三五年时间。这对快速发展的产业来说,等不起。”哈密瓜鲜果产业链平台种质研发中心负责人米铁柱告诉记者。

2024年以来,种质研发中心联合中国工程院院士吴明珠等多个院士团队及全国30余家科研院所,成功申报了新疆重大科技专项“新疆哈密瓜全产业链提质增效技术研发与集成推广项目”。其中一项就是通过建设智能调控平台,破解哈密瓜生产试验成本高、周期长等难题。

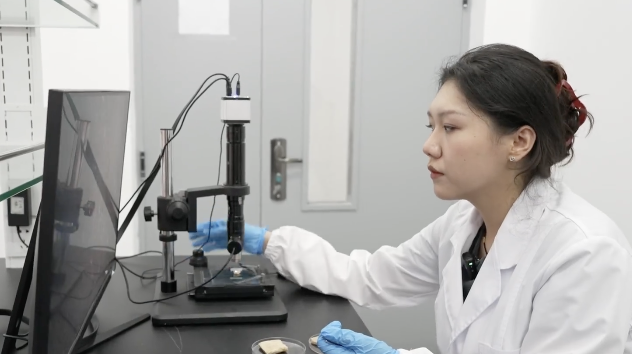

米铁柱介绍,该平台是以品种测试、多光谱性状测试、多基质栽培和育苗工艺试验为核心,集成尖端物联网、全智能水肥一体化节能循环设施等技术,通过精准调控光照、温湿度、养分等环境要素,构建高度可控的育苗体系,大幅缩短育苗技术从实验室到产业化的落地周期,为规模化、标准化种植奠定基础。

在科研项目的带动下,试验田也正在大胆进行技术创新。在哈密市南湖乡试验田中,采用大棚生产模式来验证哈密瓜一年两季的生产模式。如推广至8万亩,产值将增加5亿元,且大棚生产耗水量低于露天种植,可实现“一季水量种两季瓜”。

放眼全国,哈密瓜试验田达到30多个。科研人员通过重离子诱变等技术创新,筛选适应多气候带的新品种,与云南、海南等主产区合作实现全年4至5茬“候鸟式”种植,保障优质稳定供应,让全国瓜农共享科技红利。

新职业、新模式激发产业活力

眼下,随着哈密瓜大量上市,如何选择适合自己口味的“爱瓜”,成为摆在消费者面前的一道难题。

“瓜不切开,先知其味”。在本届哈密瓜产业高质量发展大会上,青岛农业大学瓜类生物学团队、哈密瓜身份证课题研究专家王闯疆博士带来了全新的解决方案——给哈密瓜办一张“身份证”。

王闯疆表示,消费者扫码即可查看品种、产地信息及糖度、风味等“身份信息”,甚至能看到包括水肥使用的“成长历程”。

“哈密瓜‘身份证’运用了区块链技术,防止信息被篡改,从根本上解决了以次充好、以假乱真的行业顽疾,保障了生产者和消费者的合法权益。”王闯疆说。

在同期举行的哈密瓜品质提升与选瓜师成果发布会上,《哈密瓜选瓜师能力评价》团体标准正式发布,首批59名哈密瓜选瓜师正式“上岗”。

中国质量认证中心副主任刘钢表示,这个在哈密瓜产业高质量发展路径上催生的新职业,为哈密瓜从种植到流通的全链条品质管控提供了“硬标尺”。

“我们不仅要让消费者吃好瓜,还要享受更多更好的深加工产品。”米铁柱介绍,科技与经济、文化的深度融合,是产品深加工的关键路径。

目前,哈密瓜鲜果产业链平台与科研机构合作,研发NFC哈密瓜汁、浓缩汁等产品,形成超高温瞬时杀菌等核心工艺包。此外,产品还跨界拓展至食品、美妆领域,如与北京市农林科学院合作开发果酱与啤酒,与青岛大学附属医院合作研发哈密瓜提取物等。

搭上电商快车,让哈密瓜畅销全国。在此次高质量发展大会上,一款基于最新AI大模型研发的“哈小蜜”AI数字人正式上线,用户只需要5分钟即可生成数字人分身,既可以快速生成短视频,又可以进行全天候“直播带货”。

哈小蜜品牌创始人、哈密瓜鲜果产业链平台C端负责人郝照明介绍,其个人账号使用AI数字人进行试运营后,视频播放量较之前提升了300%,单日咨询量峰值突破500条,直接带动线上订单增长380%,未来在全行业应用前景广阔。