科技日报记者 梁 乐 杨宇航 赵汉斌

在2024年度全国十大考古新发现中,云南、西藏、新疆等边疆地区考古成果斐然。这些考古发现跨越千年时空,有揭示“高原生存密码”的西藏康马玛不错遗址,也有填补西南边疆治理空白的云南晋宁河泊所遗址,还有诠释佛教中国化进程的新疆喀什莫尔寺遗址。

相继出土的珍贵文物,如同一颗颗散落的珍珠,串联起边疆地区与中原文明交融互鉴的历史脉络,描摹出一幅在中华文明多元一体的背景下,各民族交流融合的多彩画卷。

复原高原先民生活图景

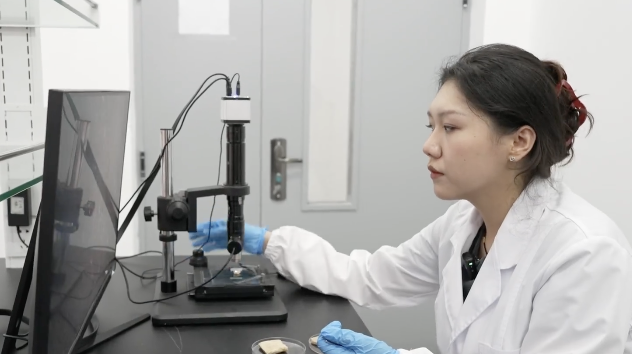

近日,在兰州大学实验室,该校教授杨晓燕团队正通过精密仪器分析鱼骨生长纹,并由此复原先民四季捕鱼的场景。“春季纹宽0.1毫米,对应鱼类快速生长期。我们可以推断此时应是先民大规模渔猎时期。”杨晓燕告诉科技日报记者,玛不错遗址出土了上千块鱼骨,他们通过鱼骨可以推测早期先民一年四季在湖滨从事捕鱼和狩猎的情况。

中国科学院古脊椎动物与古人类研究所付巧妹团队的古DNA研究,则进一步揭开了玛不错人群演化密码:距今4400年至4000年前的玛不错早期遗存出土个体已具备与后期高原南部人群一致的遗传特征,说明这一时期具有本土遗传特色的高原南部人群已沿雅鲁藏布江流域广泛分布;部分个体携带少量东亚北方低海拔人群遗传印记,表明早期高原南部人群与外界存在复杂遗传互动。

据了解,玛不错遗址地处喜马拉雅山脉中段北翼的高原,于2019年首次被发现。自2020年起,经国家文物局批准,西藏自治区文物保护研究所牵头,联合兰州大学、中国科学院青藏高原研究所、国家文物局考古研究中心和北京大学组成玛不错考古工作队,对玛不错遗址进行了5个年度的正式科学考古发掘。

多支科研团队通过人骨古DNA分析、动物骨骼形态与古DNA鉴定、碳氮稳定同位素分析、植物遗存形态分析等多种方法,对出土的人骨、动物骨骼和植物遗存开展深入研究,并形成最终科研成果发表于《自然·生态与演化》上。

杨晓燕介绍,这一成果揭示了早在4400年前,青藏高原的本土人群已在玛不错湖畔形成了以湖泊资源为中心的定居生活方式。这一发现不仅为人类定居高原的时间与方式提供了重要线索,也体现了环境考古研究中多学科深度交叉的重要性和必要性。

作为康马玛不错遗址联合考古队的领队,西藏自治区文物保护研究所副所长、研究员夏格旺堆全程参与了此次考古工作。他告诉记者,碳十四测年显示,玛不错遗址不同发掘区地层可建立起连续的年代序列,不同时期聚落布局均为早期人类有意识规划的呈现。

夏格旺堆介绍,玛不错遗址位于青藏高原与南亚交界,处在文化交流的枢纽地带,在这里发现了一批具有明确出土层位的外来遗存,如稻、粟、黍、海贝、象牙、羊、青铜器、滑石珠、红玉髓等。这不仅填补了跨区域文化交流的诸多空白,而且对研究本土文化的传承与发展具有重要参考意义。

破解古滇国与汉郡治“悬案”

初夏的滇池东南岸,在前往云南省文物考古研究所石寨山考古工作站的路上,紫色蓝花楹和雪白夹竹桃绵延数公里。

历史上古滇国都邑与益州郡郡治,究竟在哪里?自1956年“滇王金印”发现以来的数十年间,这个历史谜团一直困扰着考古学界。

在晋宁区上蒜镇河泊所村外的河泊所遗址考古现场,考古队员张艳红俯身在移动工作台内,用精致的小铲,轻轻挑开一片木牍上的泥土。“看,有新东西!”她给记者展示了几秒钟前还在泥水中的木简:木色如推刨刚刚推过,汉隶墨迹清晰。

“公元前83年,汉昭帝时期的官方文书,墨迹还能看清‘罪当死’‘滇池以亭行’这些字。”工作站简牍保护工作人员苏东晓耐心地向记者讲解。在超纯净水浸润的恒温恒湿柜中,简牍上的字迹清晰可见。

走进遗址,西南角经发掘清理出魏晋、两汉、春秋三个时期的城墙、城壕、大型木构等遗迹;站在探坑边,曾经的抗洪水利设施、城内河道、建筑区道路等遗存一一呈现。宽阔道路两侧分布着建筑区,建筑区内发现大量柱洞、居住面等居住遗迹;“益州”瓦当、花纹砖、大型屋瓦等建筑材料集中出土,表明数千年前,这里曾存在高规格建筑区。

这里,除了偶尔滑动的桁车,寂静无声,发掘人员有的在开掘外围土方,有的在挑拣陶片,有的在初步清洗木简牍。在11号古井边,4位身穿考古工作服、佩戴安全帽的工作人员,用“绣花”功夫,在湿漉漉的泥土中,找寻一片片简牍和残片。

“河泊所遗址之所以特别,并入选‘2024年度全国十大考古新发现’,首先在于它的‘双重身份’。”蒋志龙指向工地西侧,“那边是古滇国的核心区,我们发现了密集的居住区、祭祀区和手工业区,出土的‘滇国相印’封泥与石寨山古墓群的‘滇王之印’形成呼应,这里就是古滇国的都邑。”

而东侧的上蒜第一小学片区,则是河泊所遗址另一重“身份”的见证:宽约12米的汉代官道、周长1800米的环壕、叠压的两汉至魏晋城墙,以及“益州太守章”“建伶令印”等2000余枚封泥,共同锁定了西汉益州郡郡治的位置。

“这层层叠叠的堆积,如同历史留给我们的书册。”云南省文物考古研究所研究员蒋志龙指向探方壁分层,“最下面是春秋时期的大型木构,推测是水利设施;中间是汉代城墙,用红黏土夹杂螺蛳壳夯筑,既防潮又坚固;最上面是魏晋时期的修补层——三层叠压的城墙,正是中央政权与地方文化‘因俗而治’的实物注脚。”

诠释佛教中国化发展进程

在新疆环塔里木盆地周边的绿洲荒漠地带,佛教遗址星罗棋布,位于喀什市东北方向伯什克然木乡莫尔村的莫尔寺遗址正位于最西端。

作为古疏勒的重要历史文化遗存,自2019年起,中央民族大学与新疆文物考古研究所联合对其开展了6次系统发掘。

“历史上留存的有关莫尔寺遗址的信息极少,除了矗立在高台上的一方一圆两座佛塔,周围没有可见遗存,至于沙土之下可能有什么,更没有任何历史资料可寻。”中央民族大学民族学与社会学学院考古文博系教授、莫尔寺遗址考古发掘领队肖小勇告诉记者,团队充分考量了可行性和文物安全等因素,在喀什当地文保部门的全力配合下,从佛塔周围一个边缘区域进行试探性发掘。

考古发掘仅半个月,好消息就不断传来,大量的石膏佛像残片陆续出土。在历时6年的发掘中,考古人员相继清理出密集的建筑群遗迹,包括两座佛塔的塔基以及僧舍、回廊式佛殿、长方形佛殿、讲经堂、厨房等在内的18座单体建筑共62个房间,出土了极具特色的石膏佛教造像、铜钱、丝织品等3万件遗物。

“截至目前,莫尔寺遗址已经出土了上万件佛像残片,呈现着佛教传入西域再至中原及更广大地区后发生的种种演变及其中国化的特征。”肖小勇说,不同佛像之间的大小有很大差距,有的比真人都高,有的只有数十厘米高,这与它们出自不同历史时期、造像风格不同有关。此外,佛像的五官特征、表情、发型发饰、衣物饰品等,都带着佛教传播过程中不断纳新、融合、创造的痕迹。

在挖掘过程中,一块泥瓦片的出现让肖小勇十分惊喜。“泥瓦是唐代大型高规格建筑中常被使用的构件。结合历史记载,武周时期曾在疏勒镇修建大云寺,我们有理由推测莫尔寺可能是一座国家级的寺庙。”肖小勇说,这不仅证明了新疆地区宗教的多样性,更彰显了中央王朝对西域地区的有效管辖和宗教管理。

在莫尔寺遗址的考古发掘中,新技术的应用也不断丰富了考古人员的认知。新疆文物考古研究所所长李文瑛介绍,考古学者通过碳十四测年,确认了这一遗址的最早建筑年代可以追溯到公元1世纪,证明了佛教早在1世纪便已传入中国。

不仅如此,考古学者还对遗址及其周边环境实施了古环境、微形态、动植物、残留物、建筑材料等方面的多学科综合探索,逐步构建起千年前的寺院生活场景。例如,通过孢粉分析揭示了汉代湿润期与唐以后干旱期的气候波动,通过器皿中的残留物分析复原了僧侣们的日常饮食等,让千年前的寺院生活场景逐渐清晰。

肖小勇透露,目前他们正推动莫尔寺国家考古遗址公园的申报和建设,发挥该遗址在促进各民族之间交往交流交融中的作用,力争将该遗址建成中华文明多元一体的世界级坐标。