科技日报记者 赵汉斌 通讯员 甘欣鑫

盛夏入伏时节,走进四川会理红泥坡铜矿的崇山峻岭间,一场岩土工程的数字化变革,正热火朝天地改变着传统矿产开发的作业模式。

这座设计规模达每天6000吨、总投资超12.3亿元的铜矿采选工程,因中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司(以下简称昆勘院)自主研发的“大岩土数智系统”,激活“数智基因”,成为我国西南地区矿业工程智能化升级的鲜活样本。

红泥坡铜矿的开发,曾面临不小的挑战。矿区北起天生坝、南达李家湾子,横跨长冲沟至官地的广袤区域,以往的水文、工程及环境地质工作多为常规调查,不仅未针对后期开采开展专项勘查,控制范围和精度也难以满足现代开采需求。随着规范标准迭代,一场系统、全面的水工环专项勘查迫在眉睫。2025年,昆勘院凭借技术实力中标该项目水工环地质勘查工程,不仅凭硬实力拿下一个工程订单,更带来了一场技术破局。

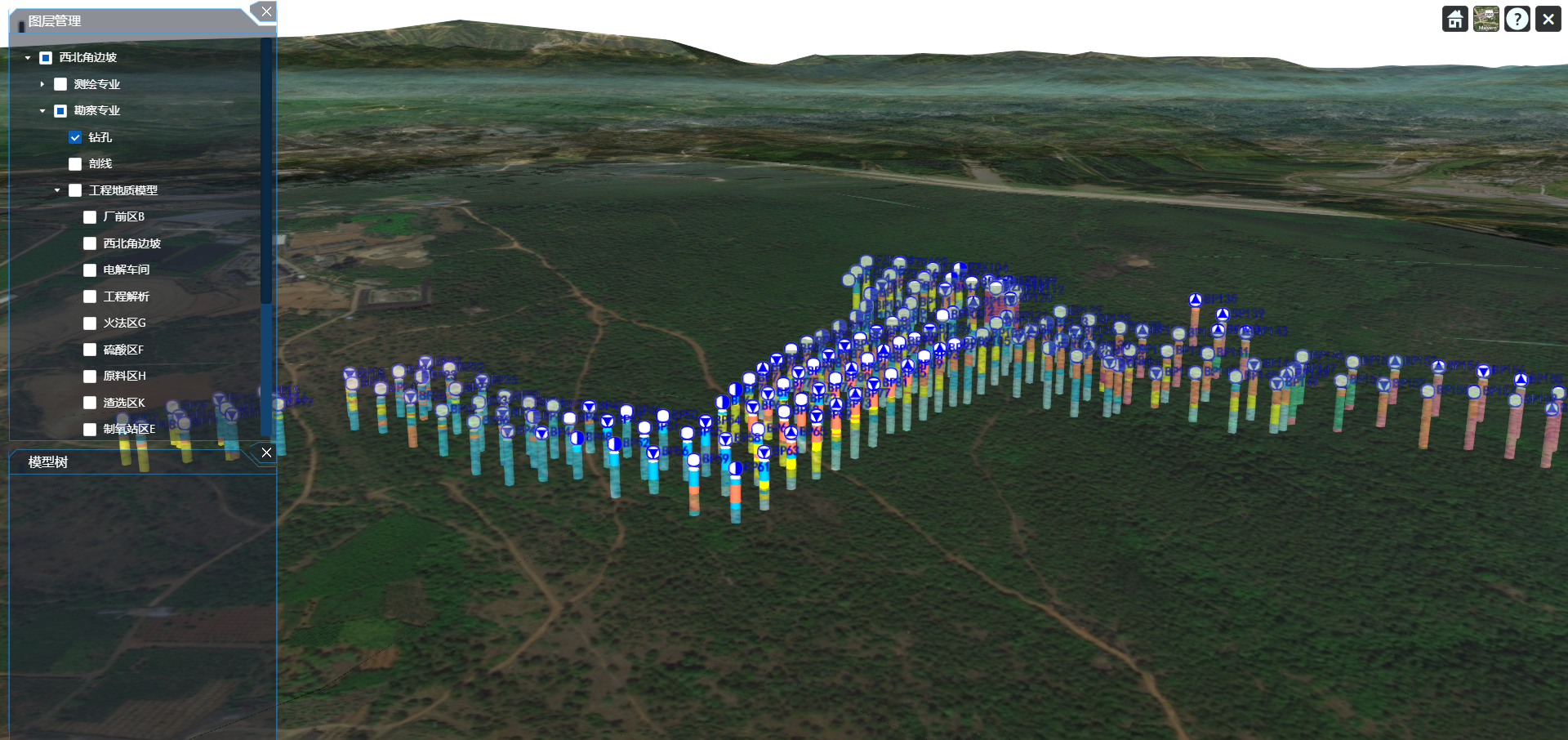

此次勘查中,昆勘院的“大岩土数智系统”成为核心引擎。面对矿区分散的历史数据,系统的“地质数据基因库”先一步发力,将矿山生产以来的水工环成果数据统一存储、分类梳理,实现了资料的快速查询与安全共享。在此基础上,数字采集模块联动区域水文地质测绘、钻探及抽水试验等现场作业,实时汇聚新数据;AI算法则深度挖掘目标区域周边地质资料,精准解析1号矿体所在区域的地层分布与工程特性,为针对性勘查方案提供科学依据。

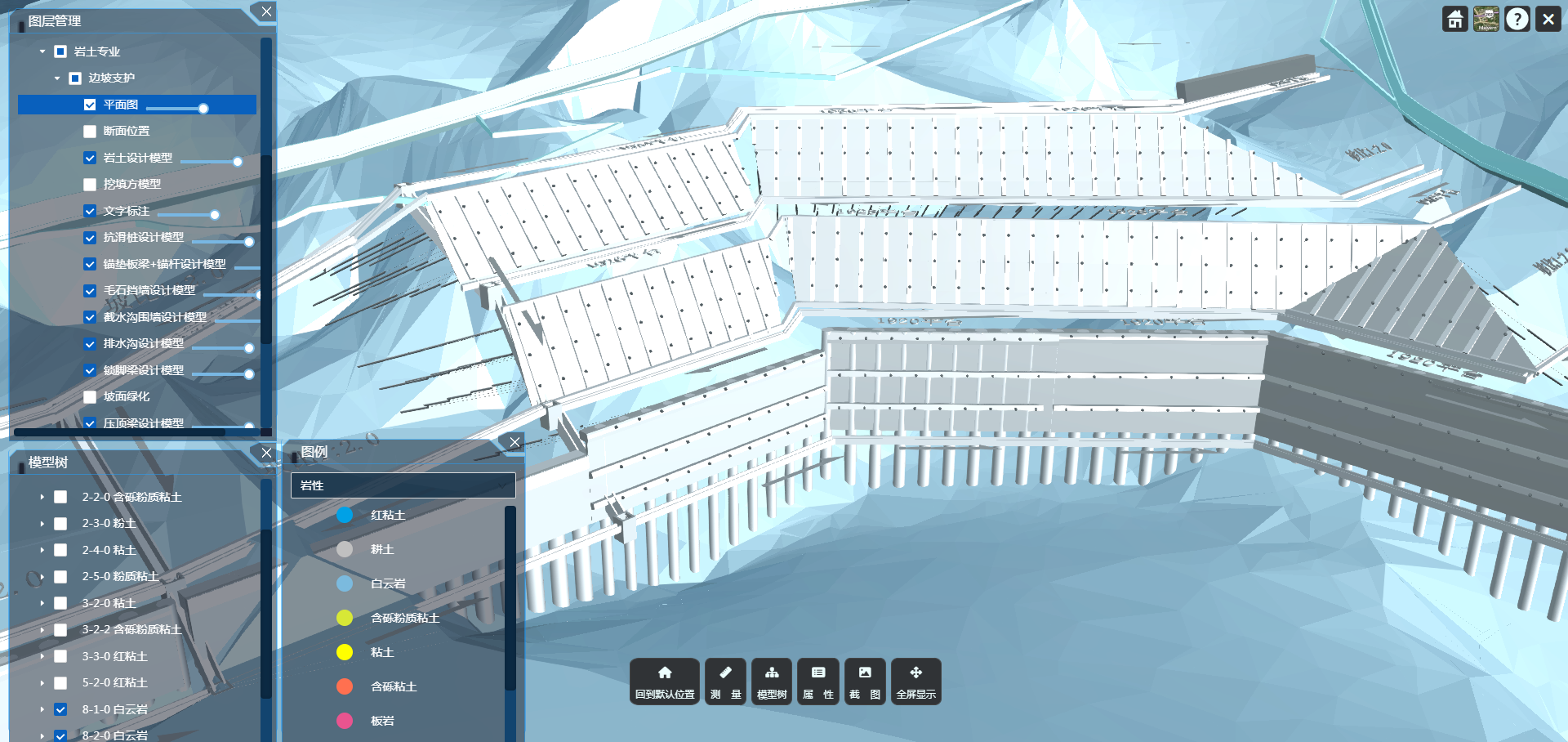

传统二维图纸横纵剖面不匹配、解析模糊的痛点,在三维成果交付技术面前迎刃而解。通过地层数据训练实现的智能精细分层,让岩土设计三维模型清晰呈现矿区水文地质条件。借助这一技术,勘查团队得以精准确定水文地质复杂程度,科学预测矿井涌水量,有效评估涌水灾害风险,为采矿设计、防治水方案制定筑牢了数据基石。而系统的智慧工地模块更如“隐形卫士”,对勘查现场、设备轨迹及人员操作实时监管预警,为高寒山区的施工安全加上“双保险”。

这并非“大岩土数智系统”的首次亮相。从此前昆明长水机场工程,到非洲刚果(金)矿产开发项目,其全流程数字化作业已累计促签合同超亿元,平均加快工期15%,此次在红泥坡铜矿的应用,更是昆勘院服务中铝集团“矿产资源特强”战略的生动实践。

从2023年的井下安全避险系统,到2024年的探放水钻孔施工,再到如今的数智化勘查,昆勘院以持续创新深耕项目,用“数智芯翼”为这座西部重要铜矿的绿色安全开发注入新质生产力,也为矿业工程数字化转型注入了强劲动力。

(受访单位供图)