科技日报记者 王延斌

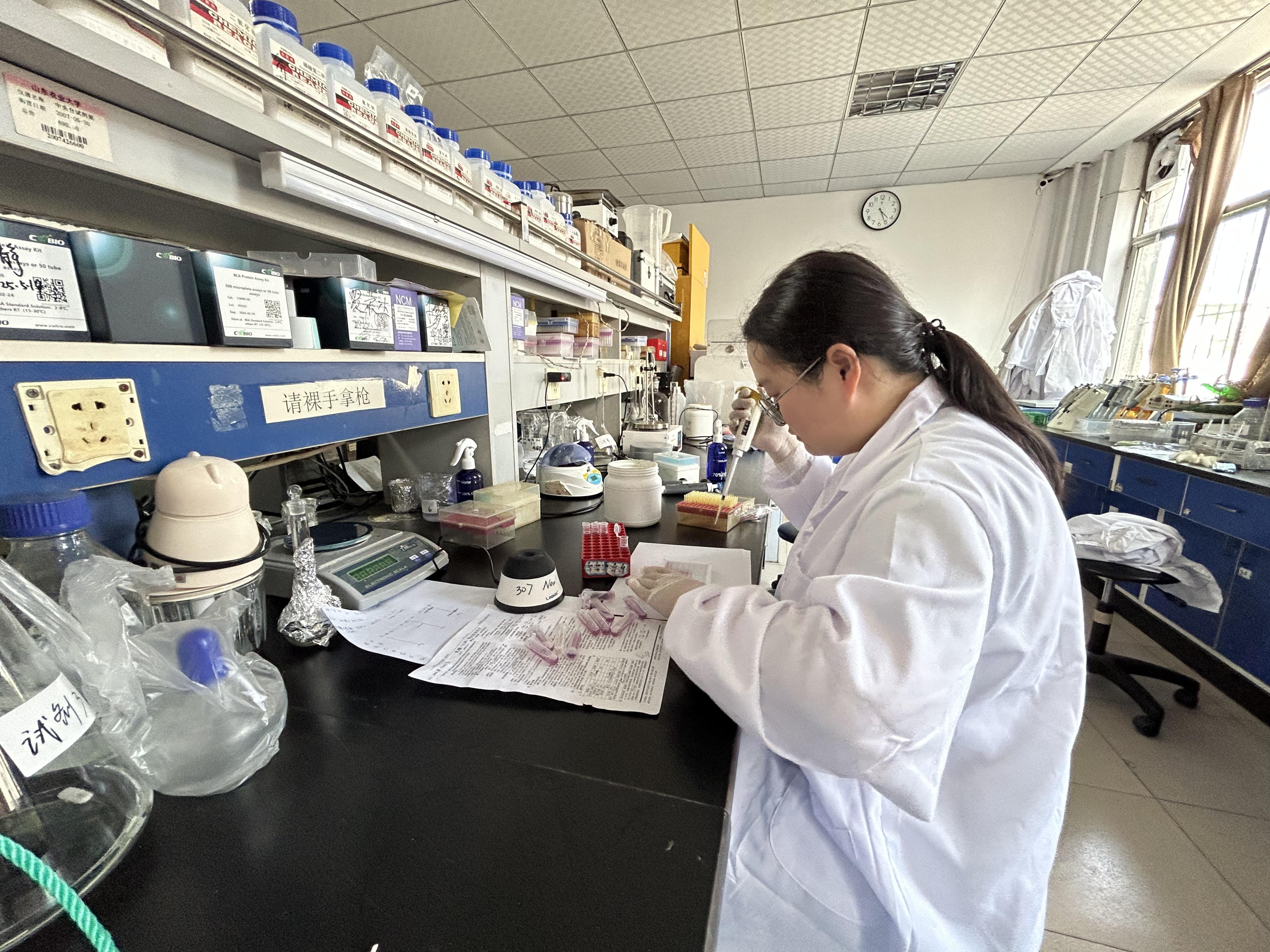

7月22日,青岛万福集团现代化的车间内机器轰鸣,山东农业大学食品科学与工程学院(以下简称“山东农大食品学院”)副教授杨啸吟团队正与万福集团的工程师们并肩作战,合力破解高端气调包装(MAP)保鲜猪肉产业化难题。这一难题是该校师生在万福集团调研期间发现的,如今,他们在生产线旁驻扎下来,决心要攻克它。

在山东农大,“金课”是指那些“生动形象”、在教学中体现先进性和互动性、在学习中具有探究性和个性化、能够培养学生解决复杂问题综合能力的课程。杨啸吟团队与万福集团的深度合作,正是这种农科教育“金课”的鲜活样本。

发现难题,迈入技术转化“深水区”

时间回溯,2024年假期,杨啸吟、徐一焜师生团队到万福集团调研时,偶然发现该企业在MAP保鲜猪肉技术研发中的瓶颈:该企业实验室验证优异的保鲜气体配比方案,在高速自动化生产线上遭遇了气体比例控制不稳的难题;同时,包装材料与设备的兼容性问题导致破损率偏高。

杨啸吟的另一身份是山东省高校畜禽肉食品绿色保鲜青年创新团队带头人。此前,他带领畜禽肉食品绿色保鲜创新团队已在肉品减菌、智能冷却、绿色保水等核心技术领域取得了一系列成果,正在寻求规模化应用场景以实现技术转化。作为国内生猪屠宰产业的领军企业,万福集团的年屠宰加工能力达到200万头,对技术升级有着迫切需求。

一侧有成果,另一侧有需求,产学研的齿轮自然咬合。但万福集团研发部部长王文斌没有盲目乐观,他深知打通产学研协同创新“最后一公里”的不易。“高校的科研成果无缝嫁接到高速运转的工业级生产线上,是技术转化公认的‘深水区’。”王文斌坦言,“我们需要蹚出一条新路。”

模式破局,在“嘈杂”生产环境中解决问题

此后,双方团队多次互访,在深入交流之后,双方提出了解决方案——借鉴“科技小院”模式,由企业提供研发空间、中试设备及全链条生产场景,山东农大畜禽肉食品绿色保鲜创新团队在此设立常驻科研基地,在真实、复杂甚至“嘈杂”的生产环境中,共同破解气调保鲜包装技术产业化落地的核心难题,并积极申报“万福生猪科技小院”,实现产学研的无缝对接。双方就此达成一致,并迅速敲定了合作细节,投入了具体实践。

经过数月密集的实验室模拟、产线实测与参数优化迭代,该团队目前已针对万福冷鲜肉产品初步开发出一套可适应高速生产节奏的气体配比优化包装方案,并着手针对不同猪肉部位开展气体精准调控,以确保产品能够最大限度匹配不同的消费场景。

“此次合作让高校智慧真正‘长’在生产线上。”万福集团董事长史蕾表示,气调包装技术的突破使高端冷鲜肉产品产能大幅提升,预计投产后产值将增加1000万元。

成果落地,产学研合作结出累累硕果

此次合作,是山东农大食品学院与万福集团长期紧密合作而结出的硕果。除MAP技术产业化核心难题外,在生猪屠宰加工与品质控制领域,该学院已助力万福产出多项具有重大市场价值的成果。

据介绍,该学院研发的低温油炸、真空蒸煮工艺猪皮预制菜,通过技术革新保留了猪皮“香脆Q弹”的最佳口感;推出的泡椒、照烧等五个品系,对长期深耕日韩市场的万福集团起到了巨大的助力作用。同时,该学院率先引入并本土化优化的无磷保水剂技术、智能梯度冷却系统、多重胴体喷淋减菌工艺等国际领先品控技术,已广泛应用于万福集团的多个生产环节。

尤为可贵的是,山东农大的一批资深研究生和优秀本科生正深度融入万福生猪科技小院的核心研发工作,在亲身参与关键工艺参数的调试与优化中,逐步成长为技术攻关的深度参与者和产学融合的直接受益者。作为科技小院的牵线人,山东农大徐一焜对此深有体会,“这段经历让我明白,农业科技的成果,只有真正为提升产业效能和农民收益而服务,才最有分量和价值。”

如今,山东农大与万福集团正联手协作,不断将学校实验室成果转化为生产线上的澎湃动能。这不仅驱动着企业的技术升级,更成为农大学子洞悉产业脉搏、服务乡村振兴、淬炼兴农本领的宝贵成长平台。正如山东农大党委书记徐剑波所言:“农科教育的‘金课’,不在课本里,而在轰鸣的车间里。”