科技日报记者 马爱平 周思同

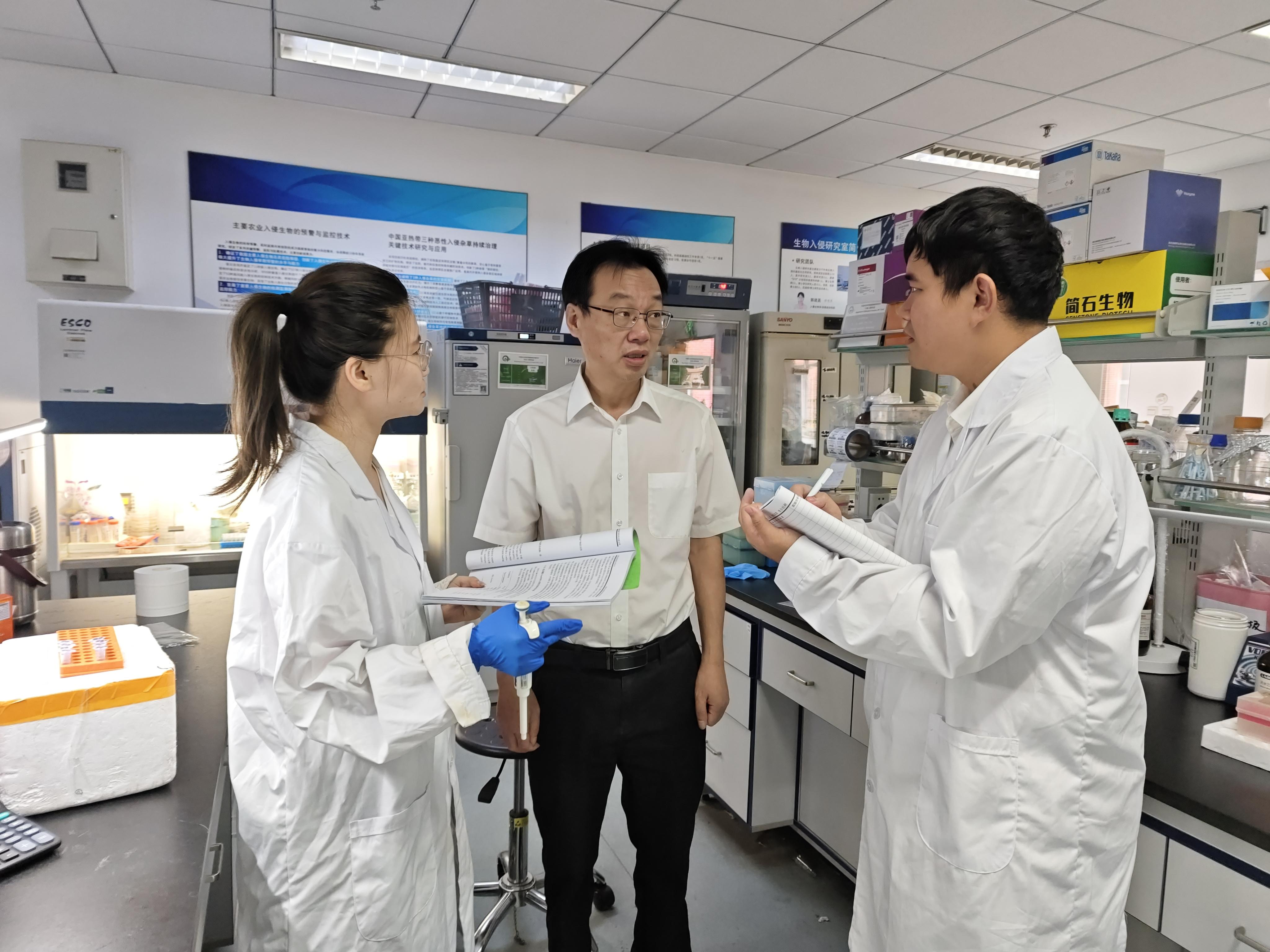

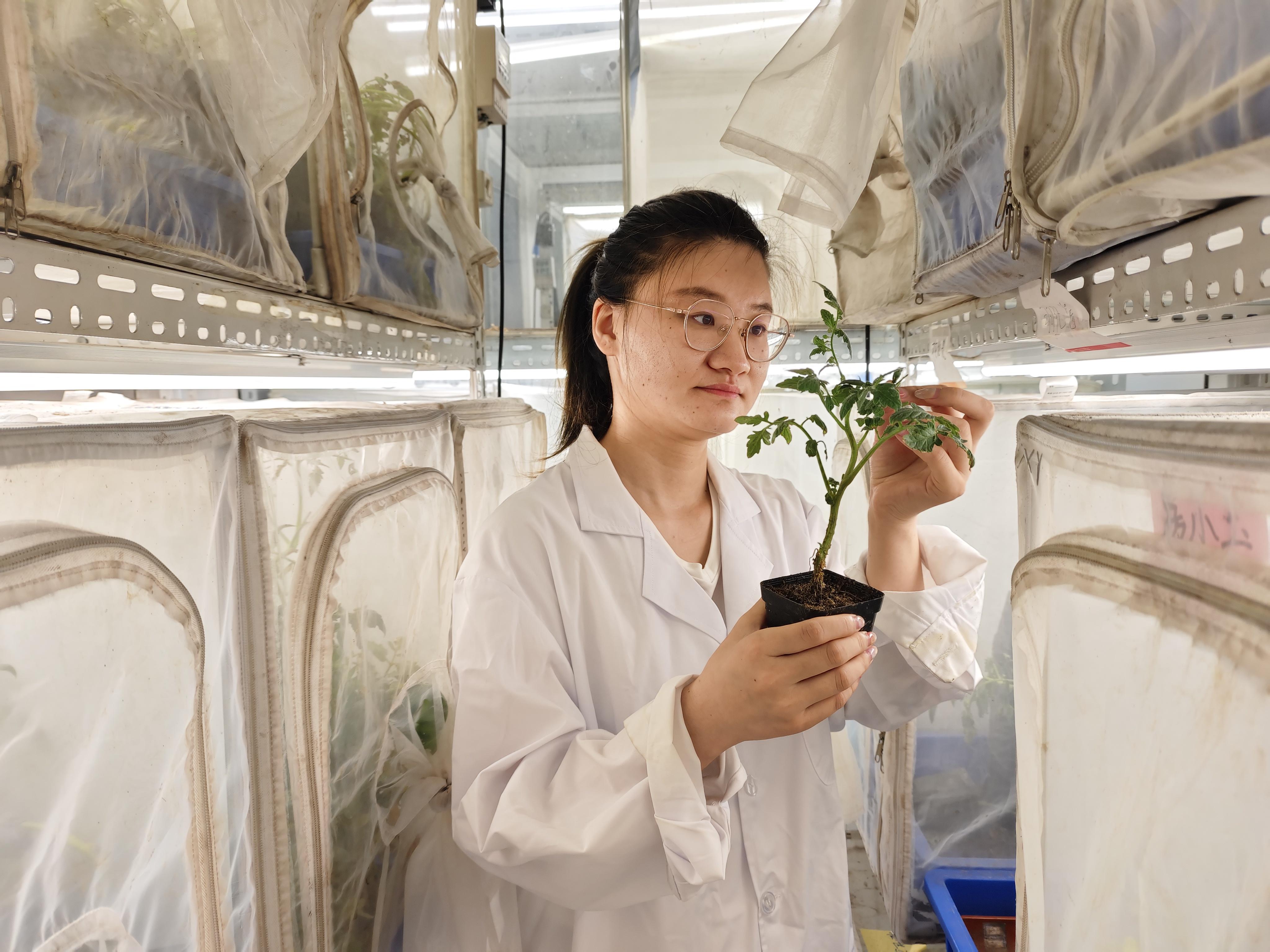

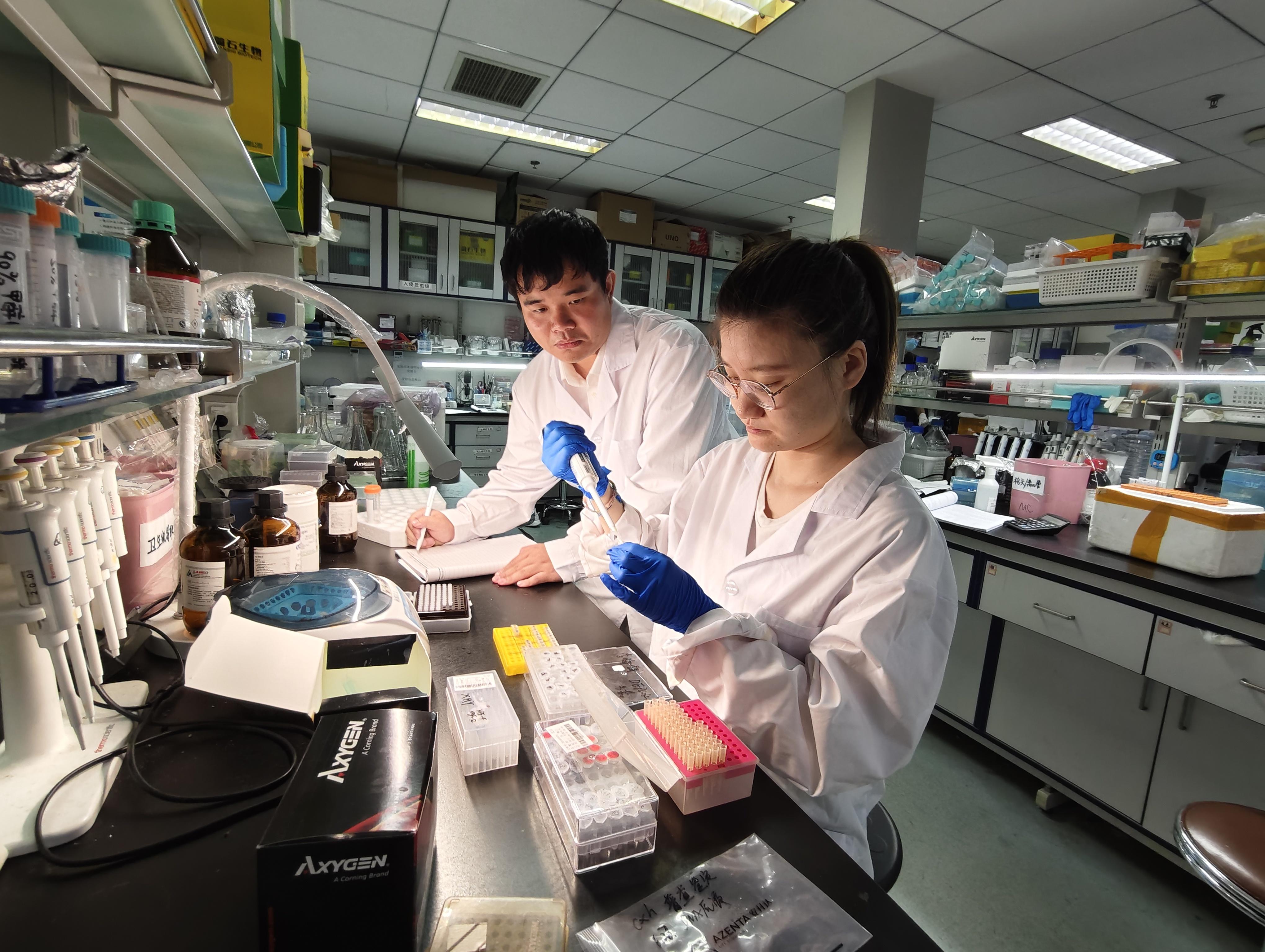

新疆,祖国的西大门,拥有得天独厚的林果资源,但也面临着外来有害生物入侵的巨大风险。柴晓晗、饶家炜,是中国农业科学院植物保护研究所农业入侵生物预防与监控创新团队的科研助理。他们所在的团队,核心任务就是守护这片绿洲的生态安全,阻击对苹果、香梨等当地支柱产业构成毁灭性威胁的检疫性害虫——苹果蠹蛾。

2023年,他们被委派到新疆阿克苏、伊犁等地,负责苹果蠹蛾监测及其监测技术改进的工作。在扎根新疆的两年里,他们深入果园,悬挂诱捕器、监测虫情、记录数据。

“烈日下、风沙里,我们不仅将实验室的监测预警技术、识别方法和绿色防控知识,手把手地教给果农,帮助他们第一时间发现虫情、科学应对;更重要的是,我们成为了田间最敏锐的‘眼睛’和‘耳朵’。每一次虫情的细微变化、果农反馈的异常情况、新发现的风险点,都被我们详细记录、分析,第一时间反馈回后方的导师和团队。”饶家炜说。

这份工作让他们深刻体会到“把论文写在祖国边疆大地上”的意义。在参与阻击苹果蠹蛾扩散这场“没有硝烟的战争”中,“我们发现不同地区的果园由于气候、土壤条件以及种植管理方式的差异,苹果蠹蛾的发生和危害程度也有所不同。这些实际情况反馈到科研中,促使我们不断调整和优化监测方案和防治策略,提高监测的准确性和有效性,让我们更加准确地预警、阻击和防控害虫的入侵。”柴晓晗说。

“我们亲历了首次在某个区域精准监测到虫害爆发的预警时刻,也参与了发现新扩散路径后的紧急防控。每一次及时的数据反馈,都可能为团队调整防控策略、保护千万亩果园赢得宝贵时间。”他们说。在广袤的新疆大地上,从书本知识的学习者,成长为一名守护生态安全的实践者,将个人所学融入国家生物安全的大局,这份责任感是他们最珍贵的收获。

(科技日报记者 马爱平 摄)