科技日报记者 操秀英

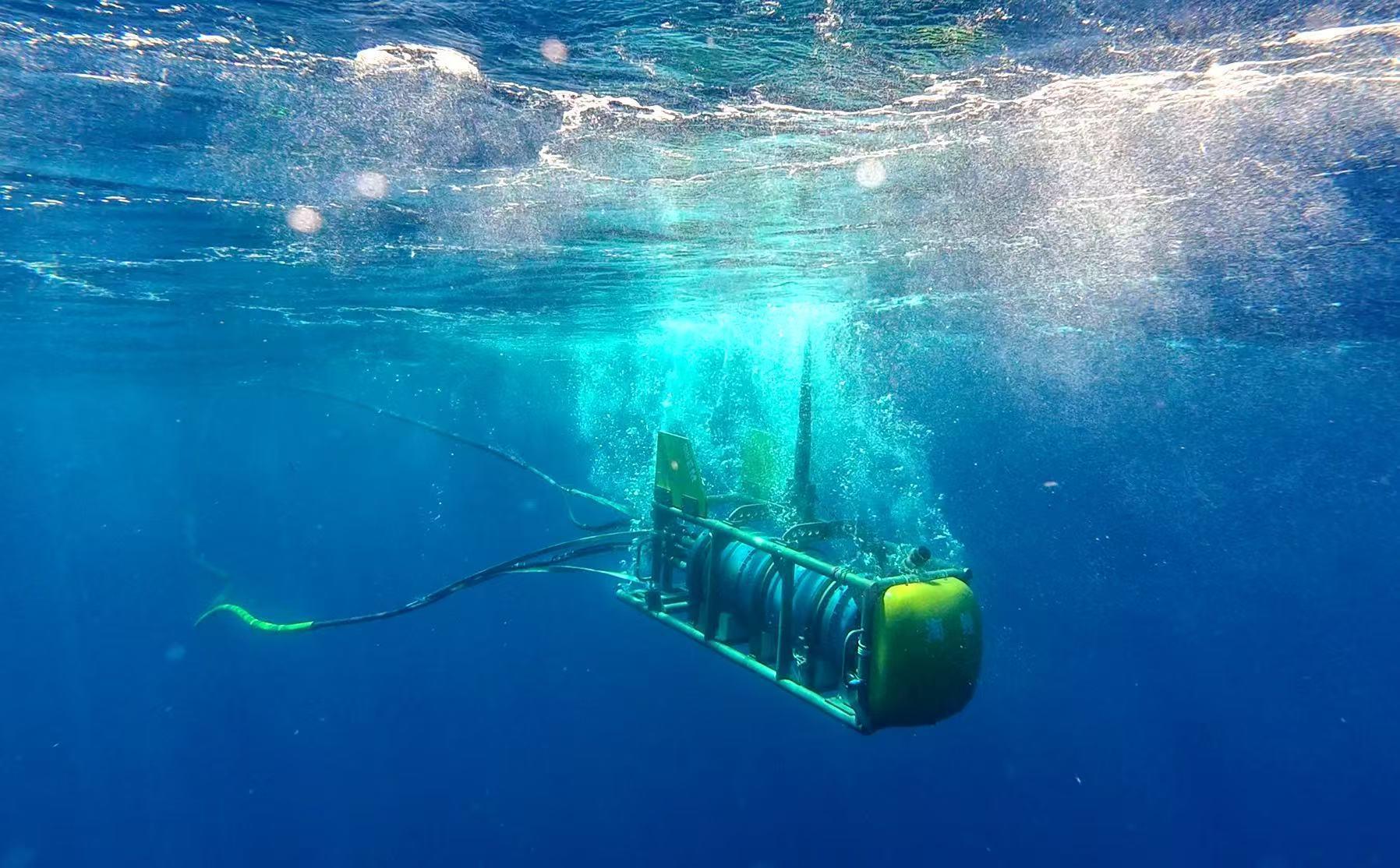

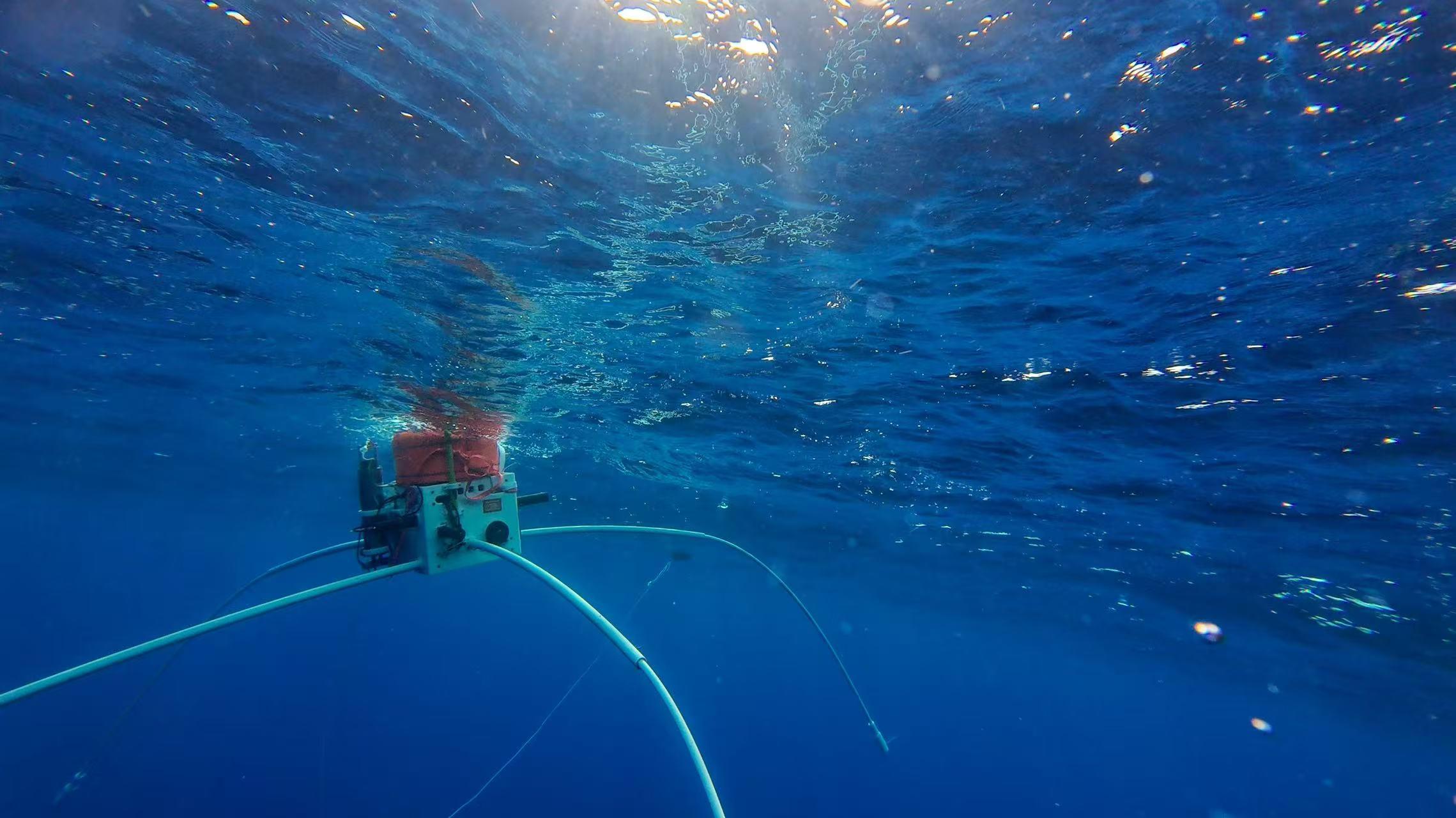

记者25日从中海油研究总院获悉,我国自主研发的大功率可控源海底电磁探测装备技术(以下简称海底电磁探测技术)在荔湾、流花、陵水等深水区域完成产业化示范应用,标志着我国海底电磁探测技术实现海洋油气勘探领域的重大突破,为深水复杂油气藏的勘探开发开辟了新的技术路径。

深水钻井成本高、风险大,油气勘探开发经济门槛高,高饱和度油气藏预测能力是深水油气勘探开发的关键因素。目前的油气预测主要依靠地震技术,该技术纵向分辨率高,但对含油气饱和度不敏感,油气识别多解性强。与地震勘探相比,海底电磁探测是一种新兴的地球物理油气勘探技术,主要利用地下介质的电阻率信息来探测油气,具有对油气饱和度高敏感的特点。

中海油研究总院依托海洋油气勘探国家工程研究中心国家级科创平台,联合中国海洋大学、中国地质大学(北京)相关项目团队,全面推进海底电磁装备技术自主攻关,形成了大功率电磁发射系统、海底采集站接收系统和电磁数据处理解释技术。该技术首次应用于国内海洋油气勘探领域,推动电磁-地震联合进一步形成技术互补,充分发挥地震勘探纵向分辨率高、电磁探测对油气饱和度识别能力强的双重优势,能有效刻画含油气储层的分布范围,并可进一步识别出高饱和度气藏的分布范围,有效提升油气藏预测可靠性。

据悉,海底电磁探测技术在本次示范应用中实现三项“业界首次”:首次实现了1900安培超大电流激发,推动有效探测收发距由常规电磁探测的8-10千米,大幅提升至15千米,探测深度实现跨越式增长,触及埋深3000米的深部油气藏,显著提升了对不同埋深油气藏的识别能力;首次攻克深水崎岖海底作业环境限制,在1500米水下通过实时动态精准定位和控制技术,将激发源稳定控制在距离崎岖海底30米—40米范围内拖曳,突破了复杂地形条件下的应用限制;首次实现了复杂洋流环境下接收站高精度投放,在复杂洋流环境下将平均投放误差控制在水深的5%以内,刷新了行业精度标准,为探测数据的精准性提供了坚实保障。

(图片由中海油研究总院提供)