高平开化寺宋代壁画、应县木塔辽代壁画、朔州崇福寺金代壁画……在不久前举行的第二十一届中国(深圳)国际文化产业博览交易会上,山西省晋中市晋之源壁画艺术博物馆(以下简称晋之源博物馆)展出的一幅幅高仿真山西经典壁画,让观众仿若穿越时空般领略壁画的独特魅力。在科技的加持下,壁画这一古老艺术形式,已然焕发出别样的光彩。

晋之源博物馆是由山西省文物局批准备案,山西省民政厅登记注册的山西省规模最大的非国有博物馆。博物馆占地15亩,建筑面积2万余平方米,是全国唯一的壁画艺术主题博物馆。

晋之源博物馆展陈主题为“壁上丹青·中国古代壁画源流”陈列展,以山西现存的古代壁画为主体,旁采博搜,兼及全国,依据时间顺序,分为七个时期,选取典型之作,采用高仿真复制品、临摹品、实物演示等多种形式,系统展示中国古代壁画源流。馆内还陈设有“永乐宫三清殿实景壁画展”“馆藏壁画实物展”等壁画专题展览。

数字档案抢救脆弱文物

山西保存着中国最丰富的古代壁画资源,全省保存较好的古代壁画总面积达2.5万余平方米,其中寺观壁画存量居全国第一。这些艺术珍宝却面临严峻挑战:分布偏远、保存状况堪忧、许多为全国孤例。

2009年,在山西省文物局支持下,晋之源博物馆组建专业数字化团队,启动了一项艰巨的使命——为这些“脆弱”壁画建立永久数字档案。

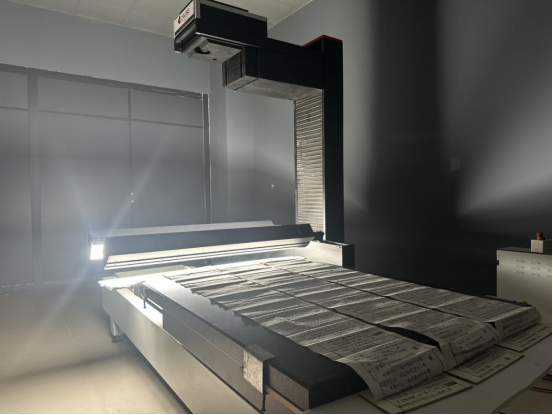

扫描工作面临三大技术难题:无损壁画本体、全面清晰记录现状、处理海量数据。团队采用红外线线性扫描技术配合冷光源照明,扫描时严格避免接触文物。壁画除尘工作更是精益求精——工作人员佩戴口罩,使用吹风机或吸管球小心翼翼清除浮尘。

经过十余年系统采集,团队完成了对山西省境内国保单位、省保单位壁画及其他重要文化遗产的高精度二维、三维数字化采集。博物馆数据储存中心积累的壁画数据储存量已达200TB,相当于20万部4K电影的容量。

这些数据成为壁画的“数字替身”,即使遭遇自然灾害或意外损坏,也能为研究、修复与展示提供完整支撑。

让千年壁画活起来

晋之源博物馆正构建集“数字保护、虚拟展示、学术研究、公众教育”于一体的智慧化平台。该平台已完成整体框架搭建。未来,公众可通过手机和电脑终端随时观赏古代壁画。

晋之源博物馆还设有1500平方米的文物修复中心,拥有可移动文物修复资质,为文物保护提供专业技术支持。馆内建设的“山西文化遗产资源大数据中心”,则为山西壁画的保护研究奠定了雄厚基础。

晋之源博物馆与中国传媒大学、中央美术学院、中国美术学院等多所高校达成深度合作,探索“数字化储存—数字化价值挖掘—国际传播”一体化路径。这种产学研合作模式为传统文化注入青春活力。

在展陈设计上,晋之源博物馆突破传统模式,将研学功能融入参观体验。馆内开设壁画和彩塑临摹、传拓和装裱技学、壁画修复等研学课程,为公众打造深度文化体验。

配套建设的培训中心以壁画艺术为主题,每层设置“盛世祥和”“只此青绿”“万有同春”等不同主题,让游客获得“住在博物馆里”的独特体验。

在这些创新举措的支撑下,晋之源博物馆正在迅速成为山西的文化地标。

定义壁画保护新高度

作为全国唯一壁画主题博物馆,晋之源博物馆在行业内确立了独特地位。其技术积累可追溯至2009年,当时团队已投入巨资与德国专业技术机构合作,成功引入国内第一台专业壁画扫描设备。

这一技术突破为壁画实现原大、原色保护提供了可靠支撑。在2013年山西首届文博会上,按原大尺寸高仿真制作的永乐宫三清殿《朝元图》便引起轰动,画幅高达4.4米,长14.4米,总面积63.36平方米。

在文化效益方面,晋之源博物馆已成为特色文化打卡地,年均吸引数万个国内外学术团队、研学团队和历史文化爱好者。经济效益上,其文化衍生品在文博会等平台创造可观价值。

从高平开化寺宋代壁画到应县木塔辽代珍宝,这些曾散落于三晋大地的艺术瑰宝如今在数字世界中获得永生。晋之源壁画艺术博物馆的数字化团队仍在继续前行……

(科技日报实习记者 夏天一 综合整理,受访者供图)