科技日报记者 张佳星

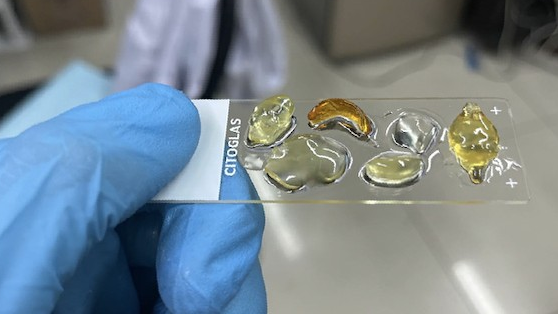

11日,清华大学生物医学工程学院苑克鑫教授团队全球首创的生物组织透明化处理方法登上国际期刊《细胞》杂志。该方法能将不透明的生物组织转变为“玻璃态”,便于显微镜等设备对组织内部进行高保真三维成像。

据介绍,生物组织的三维结构承载着丰富的生物信息,但由于其不透明,研究人员通过二维切片获取组织内部信息,即将样本切成几十甚至上百层,再逐张拼接还原。

“这不仅耗时耗力,还会因物理切割造成组织变形或结构断裂,导致空间信息缺失和误判。”苑克鑫说,但现有透明化技术使用化学方法处理后,会导致组织出现明显皱缩或泡发,无法呈现生命状态下的组织原状。

为了兼顾透明和无形变,团队开展跨学科研究,自主研制出高折射率的离子液体。“基于该离子液体,我们开发了整套VIVIT组织透明化处理技术,首次将不透光的生物组织在低温下转变为‘玻璃态’。”苑克鑫告诉记者,玻璃态的样本不会由于形成冰晶对组织造成机械性损伤,可在-80℃下长期保存,随用随取。

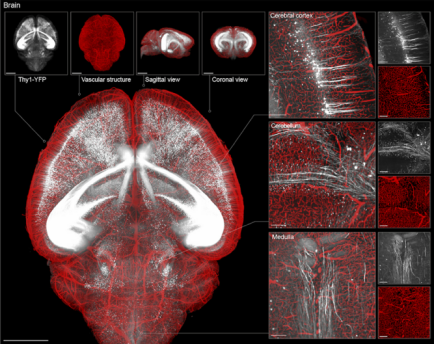

论文中展示了啮齿类、非人灵长类和人类脑组织经处理后,神经突触等亚细胞级精细结构在显微镜下均清晰可见。团队还发现,离子液体处理后的样本经荧光染料染色后,其信号强度可提升2到30倍。这些为跨尺度进行三维数据获取与空间重建奠定了坚实基础。

基于该项全球首创的技术,团队在国际上首次实现单神经元水平“输入—输出”的准确链接,为深入解析脑功能的神经环路机制提供了新的机遇。结合团队自主研发的重建算法,VIVIT技术还可构建从亚细胞到全器官的三维图谱,精准再现包括细胞器、神经突触在内的精细结构和位置,为各种器官绘制纳米级三维立体“画像”。

(受访团队供图)