科技日报记者 刘侠 通讯员 王婧杰

12日,记者从西南科技大学获悉,该校核素分离与核环境安全团队开发出了一种协同配位—还原界面一体化电极新材料,实现了从海水中电化学提取黑色二氧化铀产物,为全球铀资源开发提供了新的思路。这一成果近日发表在国际期刊《自然·通讯》上。

在全球对清洁能源需求与日俱增的当下,核能作为高效、低碳能源的重要性愈发凸显。然而,陆地铀资源的稀缺长期以来阻碍着核能产业的稳健前行。电化学海水提铀技术被视为弥补铀资源空缺的可行方案,目前电化学海水提铀一直受到杂质共沉积的影响,这一问题始终制约其工业化进程。

针对海洋环境的复杂多变,该团队提出将铀酰捕捉位点与还原位点在空间上进行统一,从而构筑协同配位-还原位点,保证了四价铀的原位形成和保存,防止了碱在晶体转化过程中的共沉积。实验结果显示,该电极新材料在实际海水中表现出2.65 mg g-1d-1,即每克电极新材料每天产生2.65毫克铀的电化学铀提取能力,处于目前同类型电极的国际最高水平。

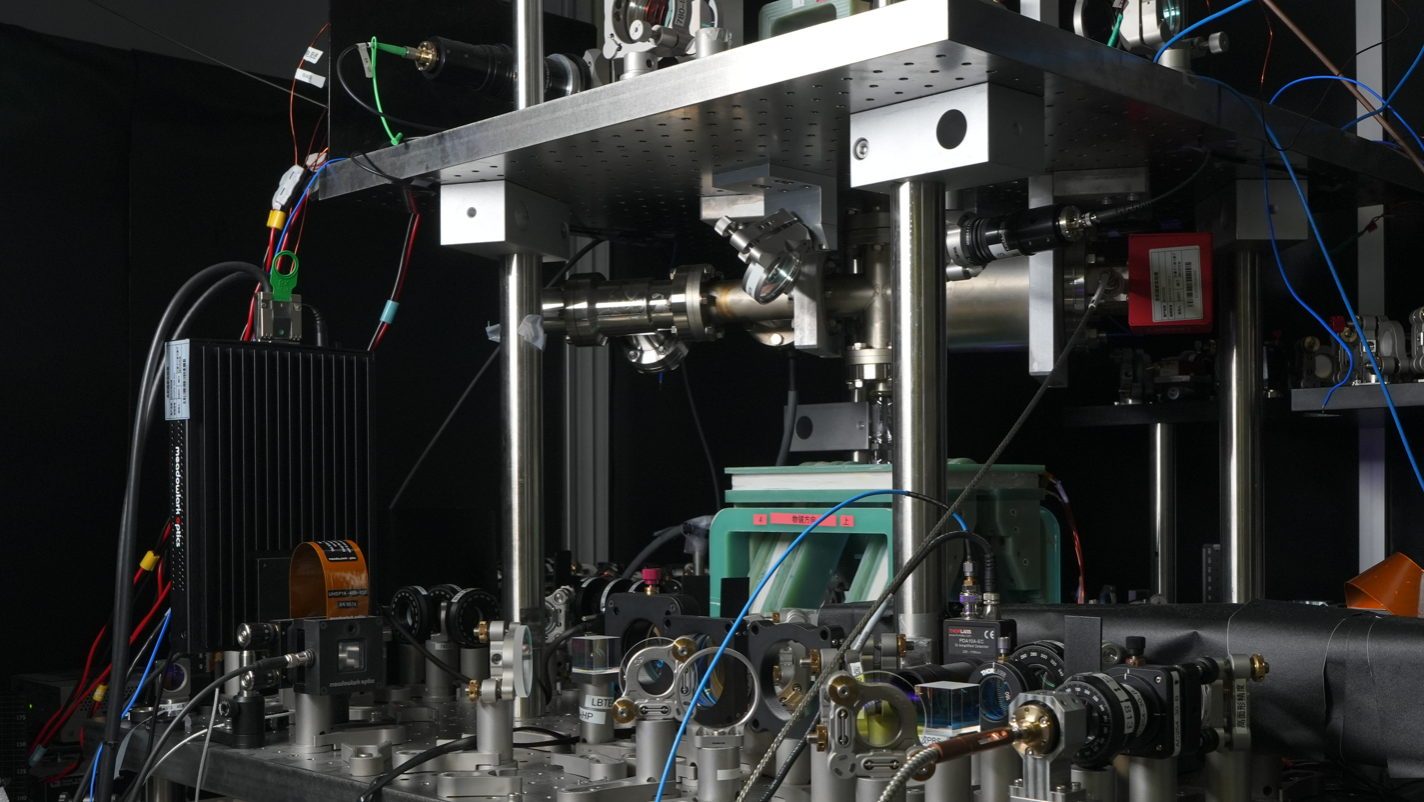

此外,该团队搭建了国际首台能源自持式流动型电化学海水提铀装置,将广袤海上的太阳能直接转化为电能,实现无外加电场下的电化学海水提铀,这一突破直接实现了实验室到海试质的跨越。在自然光日照条件下,该装置能够稳定输出3—5伏电压,在海南棋子湾海域的中核集团海南海试平台首次实现了电化学海水提铀海试验证。

目前,该团队正全力推进该技术的产业化应用,已与多家涉核企业和科研机构紧密合作,力求将这一创新成果尽快实现工程化应用。在不久的将来,这项技术将在能源和环保领域大放异彩,引领行业实现新的变革。