科技日报记者 江耘

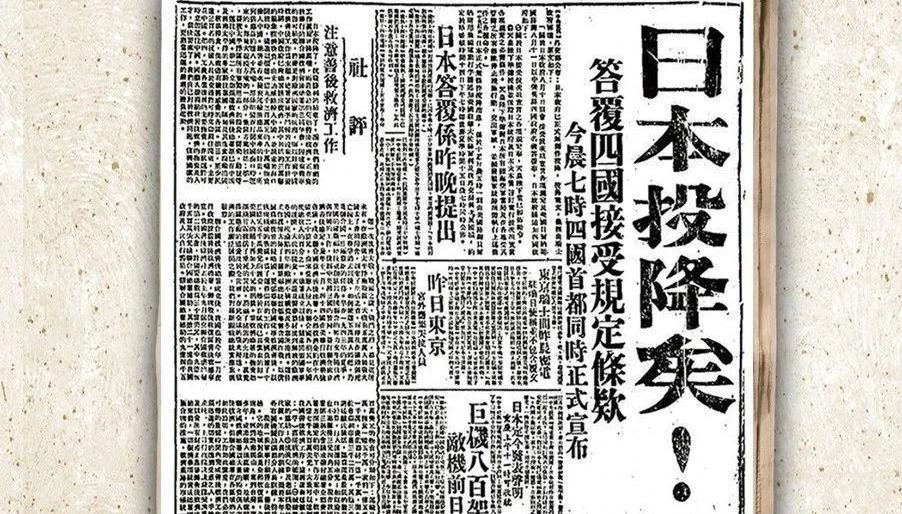

1937年,抗日战争全面爆发,淞沪会战打响后,杭州频频遭受敌机轰炸。国难当头,为了积蓄救亡图存的教育科研力量,当年11月,浙江大学开始了颠沛流离的西迁之路。

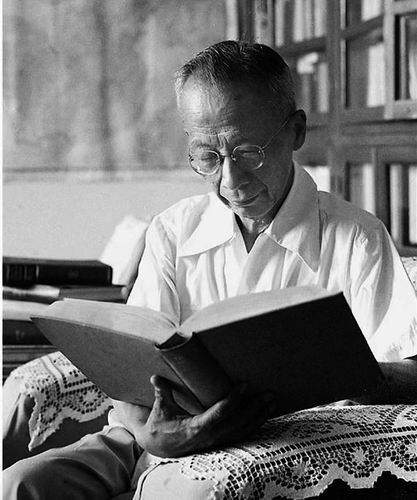

从杭州出发,迁移4次,历时2年多,跋涉2600余公里,其间“不停课不停学”……这次“西迁”也被后人称为“文军长征”。而“文军长征”的总司令,正是中国近代气象学、地理学和气象事业的奠基者,时任浙江大学校长的竺可桢先生。

1910年9月,竺可桢作为第二批“庚款”留学生,乘上驶往美国的轮船。出于对“中国以农立国,万事农为本”的考量,他选择在伊利诺大学农学院学习农学,毕业后转至哈佛大学研究院地学系,潜心研读与农业关系密切的气象学。1918年,他在获得哈佛大学气象学博士学位后,毅然选择回国,下决心用自身所学填补中国气象科学的空白。

彼时的中国,仅香港和上海徐家汇有两座用于观测气候变化的测候所,而且均由外国人控制。竺可桢对此感到很痛心:“夫制气象图,乃一国政府之事,而劳外国教会之代谋亦大可耻也。”

1928年,竺可桢在南京北极阁建立中央研究院气象研究所任所长。他自办或合办测候所28个,协助地方兴办50多个,覆盖全国各地包括西藏拉萨及峨眉山、泰山顶部等偏远地区,并接管了北京、青岛的观象台。1930年元旦,气象研究所绘制完成东亚天气图,开始发布天气预报与台风预报,并将摄氏度规定为中国天气温度的标准单位。自此,中国人终于拉开主导中国气象事业的帷幕。

1936年4月,竺可桢被任命为浙江大学校长,面对学校师资匮乏、基础设施差的情况,大量引进学养敦厚的专家学者,坚持招收一流学生,让校风焕然一新。一年后,抗日战争爆发,浙江大学被迫西迁。

数百名师生带着图书和教学设备,“驮”着一所学校艰难前行,历经浙江於潜、建德,江西吉安、泰和,广西宜山,最终在贵州遵义、湄潭落脚。

前路未知,后有敌寇,竺可桢需要边稳定学生情绪,边寻找新的落脚点。初次迁移后,他在日记里写道:“自至杭长浙大以来,余两鬓几全白,颓然老翁矣。”

虽然心力交瘁,他仍然尽一切能力保护学生,并节衣缩食,将自己的救济费分给同事。无论环境多么艰苦,竺可桢始终第一时间复课,利用庙宇祠堂作教室,结茅架竹建校舍,确保图书馆与实验室随迁同行。

在极为简陋的条件下,浙江大学师生仍取得诸多科研突破,在《自然》等学术期刊发表论文。浙江大学的“求是”校训也在战火中诞生。求是——排万难,冒百死,以求真知。这也成为战争中浙江大学精神最好的诠释。

待到1946年秋复员回杭时,浙江大学由最初的3个学院16个系扩展到7个学院26个系,教授和副教授人数从70人增至201人,学生数量也从600余人增加至2000多人。在西迁时期的浙江大学学生中,有26人此后成为中国科学院或中国工程院院士。

新中国成立后,竺可桢担任中国科学院副院长,积极投身国家建设,创立了我国首个多学科自然资源研究机构、首批沙荒治理与冰川海洋科研机构等多个“第一”。

在竺可桢推动下,中国科学院先后派出了地质和土壤调查队,分赴东北、西北、中南、华北、华东、西南各地,开展有关煤、铁和有色金属矿藏的调查勘探活动,开展土壤调查工作,勘察铁路、水库、工厂的工程地质条件。

无论是在早年的求学岁月,还是在硝烟弥漫的西迁之路,抑或在新中国建设时期的科研工作,竺可桢始终站在时代前沿,以科学报国的赤子之心,推动中国现代科学与教育的发展,诠释了一位知识分子对民族的责任。