科技日报记者 夏凡

8月15日,记者从中国科学院宁波材料技术与工程研究所获悉,该所柔性磁性材料与器件团队对新一代自旋电子器件的研究取得了关键突破。研究人员利用“反常标度律”,将器件内部阻碍电子运动的“绊脚石”,转变成提升性能的“加油站”,为破解自旋电子器件面临的核心瓶颈提供了全新思路。相关成果在线发表于国际学术期刊《自然·材料》。

随着人工智能与大数据时代的飞速发展,传统电子技术正日益逼近其性能极限,“功耗墙”已成为行业发展的关键瓶颈。新一代自旋电子器件在理论上具备高速、非易失等优势,被视为突破“功耗墙”的潜力技术。然而,自旋电子器件在迈向大规模应用的道路上,却遇到了写入电流和写入功耗过高的巨大挑战。

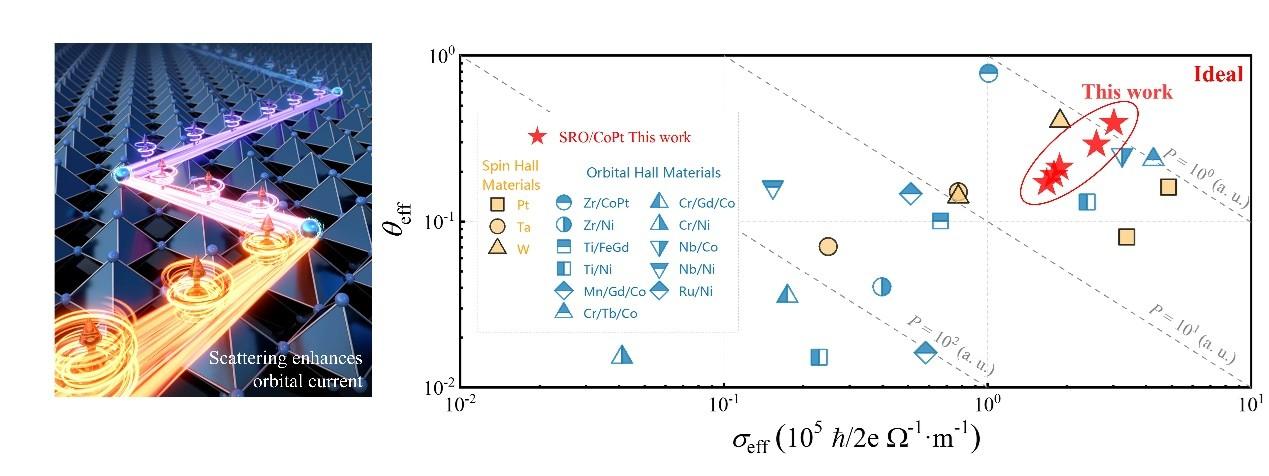

“与传统电子学仅利用电子的‘电荷’属性不同,自旋电子学额外利用了电子固有的‘自旋’属性。翻转电子就像拧螺丝,普通电流提供的推力不管用,必须产生‘扭矩流’。”论文通讯作者、中国科学院宁波材料技术与工程研究所研究员汪志明说,过程中自旋霍尔角和自旋霍尔电导需要同步增大,才能实现写入电流和功耗的同步降低,但在传统方法中,两者的此消彼长阻碍了自旋电子器件走向更低功耗应用。

为此,研究团队将目光转向了电子的另一属性“轨道”。研究人员发现,电子的“轨道”与“自旋”在遇到材料缺陷时,表现截然不同。对于“自转”产生的自旋流而言,缺陷是纯粹的障碍,会干扰电子的旋转方向,造成信息损耗。对于“公转”产生的轨道流,该团队在名为SrRuO3的过渡金属氧化物中,发现了一种颠覆传统认知的全新物理规律。

研究表明,当电子在材料中运动时,过去被认为是“绊脚石”的晶体缺陷,在与电子的轨道流相互作用时,反而起到了“加油站”的作用。引入的缺陷越多,电子散射越频繁,最终探测到的轨道效应反而越强。这揭示了一种全新的“反常标度律”,从实验上证实了电子“轨道”在输运过程中,遵循着与“自旋”截然不同的独特物理规律。

据介绍,这一“反常标度律”的发现,不仅为高效的轨道电子学器件提供了新的物理基础,也为整个自旋电子学领域带来了全新的设计思路。