通讯员 柴子越 科技日报记者 代小佩

血小板作为血液系统中最小的无核细胞,在止血、血管稳态、免疫调节及创伤修复等过程中均发挥关键作用。然而,对血小板功能和作用机理的现有认知几乎全部来自成年外周血小板,从血小板发育规律及体外再生角度切入,探索其分子特征、功能偏向与作用机理的研究则极为匮乏,极大限制了对血小板生物学功能的全面理解。

近日,中国医学科学院血液病医院(中国医学科学院血液学研究所)周家喜团队在《Cell Reports Medicine》杂志在线发表研究论文,系统解析了胚胎期及iPSC再生血小板的分子特征、功能优势及作用机理,不仅明确了这类血小板在创伤修复中的卓越性能,更鉴定出具有强大修复潜能的血小板新亚群。这些发现为推动血小板在临床多样化治疗场景中的精准应用奠定了坚实基础。

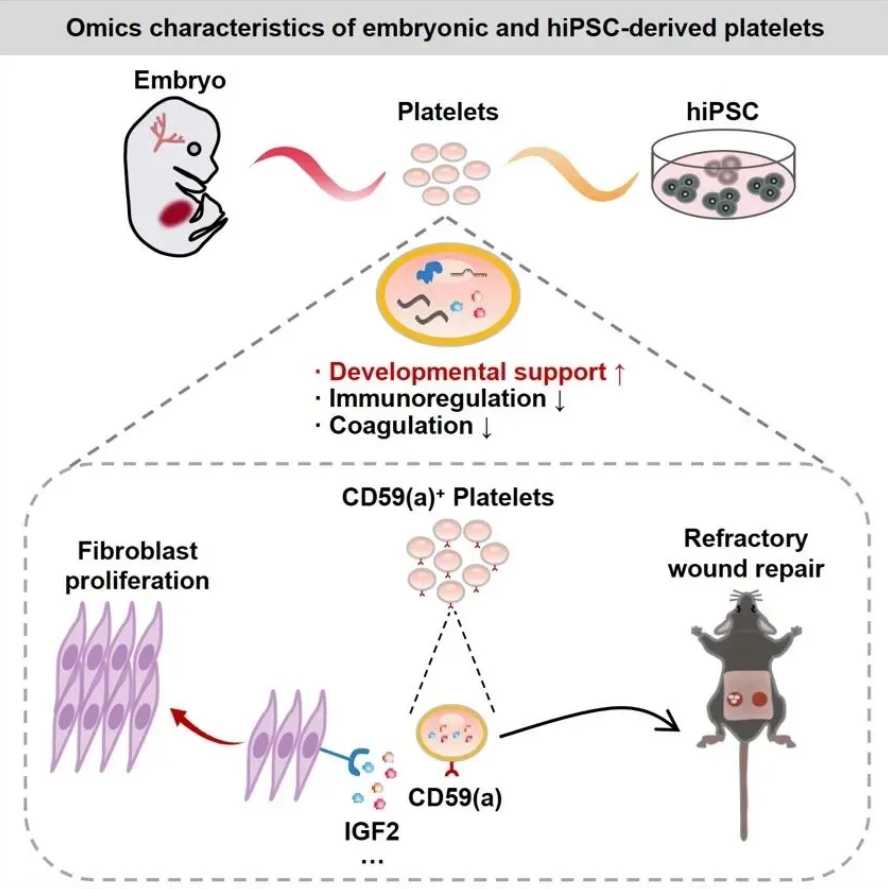

基于前期研究,研究团队推测不同发育阶段血小板的分子特征与功能偏向可能存在显著差异。团队通过转录组与蛋白质组学技术,首次揭示了胚胎期与成年期血小板的分子表达差异。相较于成年期血小板,胚胎期血小板中经典凝血与免疫调控相关基因表达下调,而组织发育与细胞外基质重建相关效应因子表达大幅上调。功能富集分析进一步证实,胚胎期血小板高度富集神经、心肌、骨骼、皮肤等多系统发育相关通路,提示其在胚胎发育中兼具“止血”外的发育支持作用。

为验证上述分子差异的功能意义,研究团队通过体内外实验首次证实:胚胎期血小板与成纤维细胞存在强相互作用,能显著促进成纤维细胞增殖并加速伤口愈合。在糖尿病小鼠难愈性皮肤损伤模型中,胚胎期血小板的促修复能力远胜成年期血小板,可更高效促进伤口闭合、表皮再生、肉芽组织吸收及胶原沉积。进一步研究发现,这一修复功能主要依赖其高表达的生长因子IGF2,为难愈性创面治疗提供了潜在新靶点。

此外,团队在成人血小板中发现一群CD59阳性“类胚胎”亚群,该亚群随个体发育逐渐减少,是成年后血小板修复能力减弱的核心原因,为成年个体中富集修复型血小板用于临床精准诊疗提供理论依据。团队还证实iPSC再生血小板也具备类似胚胎期血小板的分子特征与功能优势,为突破胚胎期血小板应用限制、推动再生血小板临床转化提供重要支撑。

中国医学科学院血液病医院(中国医学科学院血液学研究所)研究员周家喜表示,该研究成果不仅揭示了血小板功能异质性的分子基础,更为未来血小板在缺血输注、免疫调节及创伤修复等领域的精准应用开辟了全新路径,为临床转化提供了突破性的理论与实践依据。

(受访者供图)