科技日报记者 张盖伦 实习生 尹可祯

“一件残破的文物,历经千年百年到我们眼前,已经像是一名老者了。它有很多故事想告诉我们,我们也想让它把故事讲出来。”站在北京大运河博物馆文物保护中心综合修复室门口,首都博物馆保护部副主任傅萌不无感慨地说道,“总说我们文物修复师是‘文物医生’,其实我们不仅是体检医生和手术医生,也是文物的心理医生,是文物的家人。我们让文物讲出它们的病痛和经历。”

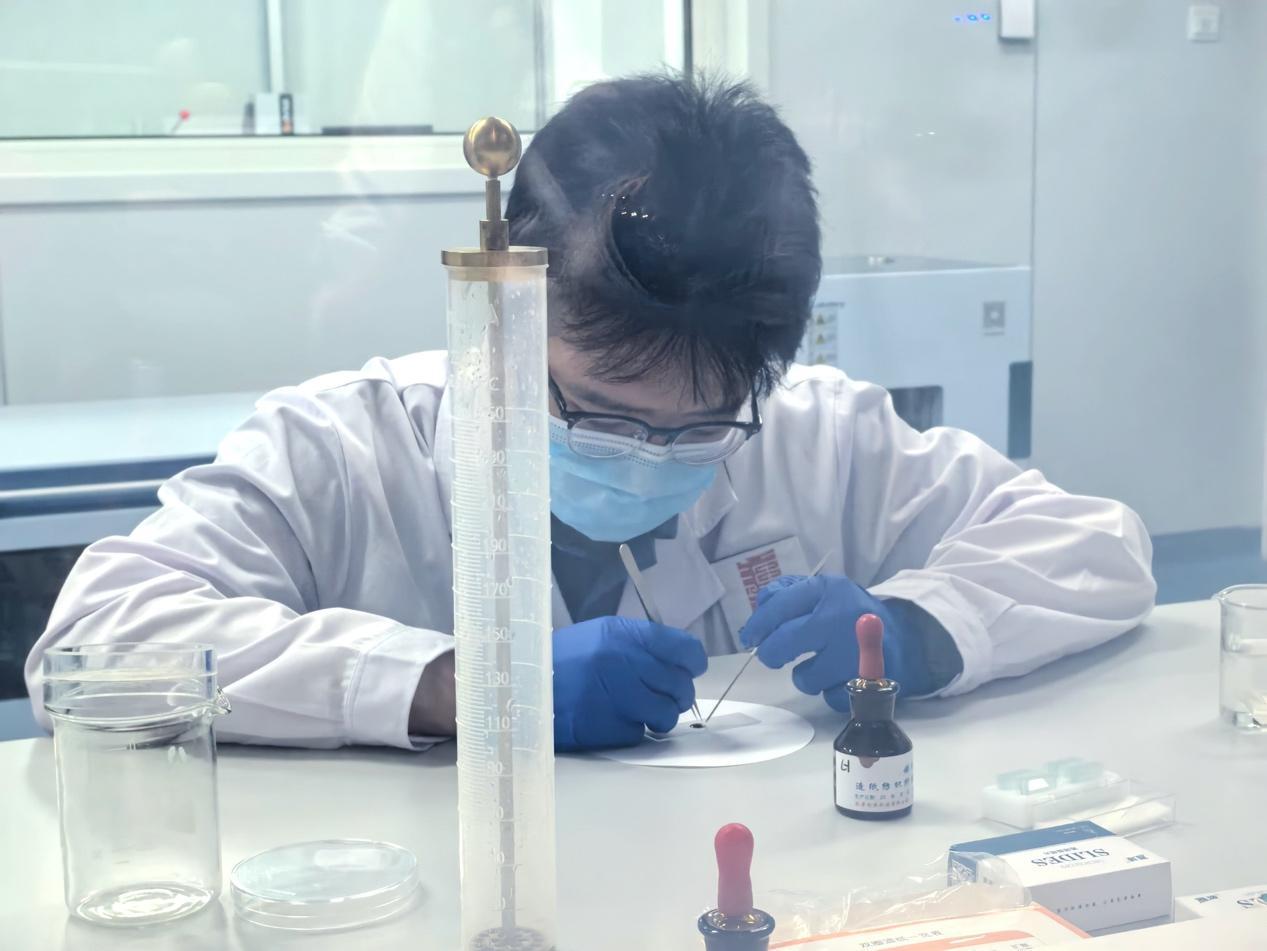

近日,北京大运河博物馆(首都博物馆东馆)的核心功能板块文物保护中心全面建设完成并投入运行。记者探访文物保护中心时,首都博物馆保护部文物保护修复专业人员正在用造纸纤维分析仪判断纸的“身份”。他们把纸张浸泡后将其冲捣成纸浆,过滤后用镊子取少量纤维放在载玻片上,用染色剂染色,再在仪器下观察。不同纸张的不同特点得以清晰展现:宣纸,原料为青檀树皮和沙田稻草,纤维素含量高,纤维长,染色剂染出颜色多为酒红色;元书纸,木质素含量高,纤维短,杂细胞多,染色剂染出颜色多为黄色……

首都博物馆保护部副研究馆员王颖竹表示,借助科技手段,文物医生可“透视”纸张的微观结构,精准判断其原料、配比及老化程度,为修复提供科学依据。

当然,真正修复时,仍是慢工出细活。首都博物馆保护部馆员马燕向记者演示了染纸过程。染料的调制,色彩的选择,排笔和棕刷的运用,每一步都考验修复师的色感和经验,需要反复练习。

其实,从清洗去污、揭裱分离,到修补残缺、全色接笔,古书画修复的每一步,不仅依赖修复师的传统技艺,更在新科技的赋能下实现了精准化、安全性的极大提升。

“揭”是书画修复中最关键、最艰险的步骤,其核心在于安全剥离已老化失效的命纸(原托裱于画心背面的保护层),再更换新命纸。传统手工揭取风险极高,稍有不慎,画心便可能被破坏。首博文保人创新应用生物科技,成功研发出具有“高活性、专一性、低温活性”的生物揭展剂。揭展剂使用的生物酶能精准分解黏结画心与命纸的淀粉浆糊,将其转化为无黏性的葡萄糖和水,分离值低至13毫牛,这一力值犹如一根绒毛划过手心的触感。这么小的力就可以把画心和旧命纸分离,解决了困扰行业数百年的难题。

记者在采访中了解到,文物保护中心的展示功能区未来还将逐步向公众开放。

傅萌坦言,对开放这件事,一开始大家心里是打鼓的。修复师都习惯在安静环境下工作,很难适应有人“围观”。

但三件事让他们坚定了开放的决心。

有一次,团队向公众展示刺绣这一传统技艺,观众很感兴趣,说以前没多少机会见。傅萌想,我们在博物馆工作,有机会接触这些传统文化、艺术经典,也有责任让观众和我们一块去感受它们的魅力。

第二件事,是傅萌值班时翻看观众留言簿,发现夏天时大量观众因展厅温度低吐槽。实际上,这种低温是为了文物保护。把文保知识科普给观众,他们也能更理解博物馆的工作。

第三次触动,则来自保护部一名实习生。实习生一心想从事文物修复工作,而对这份工作热爱的缘起,就是他曾经在其他博物馆参观过的文物修复展示项目。大家意识到,如果开放参观,那些站在门外的小朋友里,可能就有自己未来的同事,有文博事业的后备力量。

“曾经,一件文物到我们手中时,看起来就像一条破抹布。但它肯定不止如此。那是一件织锦,原本‘灿若云霞’。”它有什么秘密要说,有什么故事要讲?经过研究分析,修复师复原了它原本的图案。傅萌微笑着说:“把它的图案画出来,就像一个秘密花园在指尖开启。”

未来,更多人能在北京大运河博物馆文物保护中心看到秘密花园开启的美妙瞬间,和文保人共同见证科技与匠心如何守护千年文明瑰宝,感受让文物“活”起来的魅力。

网友评论

网友评论