科技日报记者 马爱平

记者24日从中国农业科学院获悉,该院农业资源与农业区划研究所肥料及施肥技术创新团队最新研究揭示,长期绿肥轮作可通过调控土壤微生物机制显著降低稻田甲烷排放。该成果于近日发表在国际期刊《地球未来》上,为农业温室气体减排与土壤可持续管理提供了重要科学依据。

绿肥作为一种传统而高效的生态农业措施,兼具改善土壤结构、增加碳汇及减少化肥依赖等多重功能。然而,其对于稻田甲烷排放的影响长期存在争议。论文通讯作者、中国农业科学院农业资源与农业区划研究所研究员曹卫东告诉科技日报记者,绿肥的碳氮比、翻压量及种植年限等因素可能通过改变土壤微生物群落结构,进而影响甲烷的产生与氧化过程。

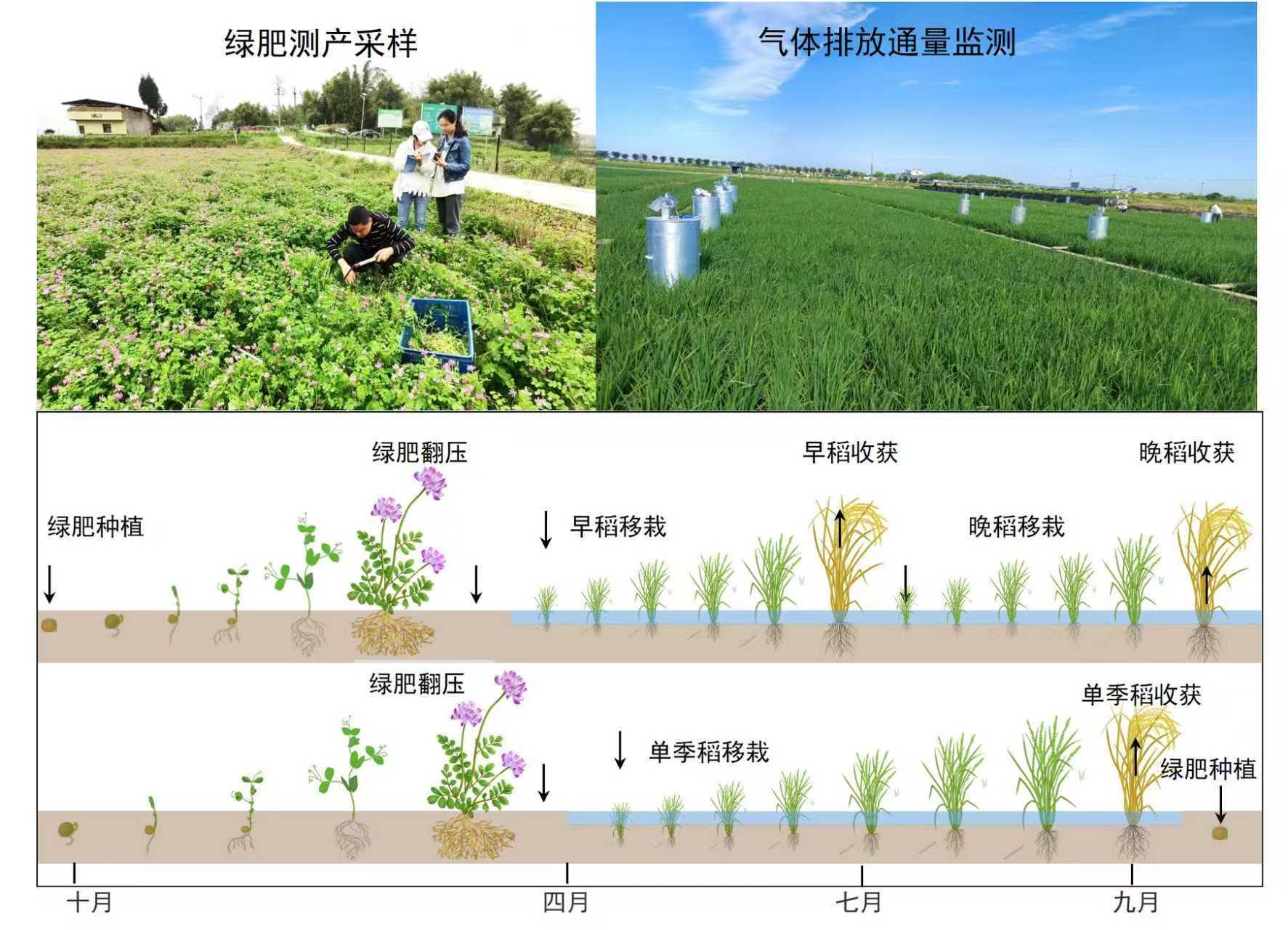

为厘清这一机制,研究团队结合田间长期定位试验、高通量分子生物学技术及模型模拟,系统评估了绿肥—水稻轮作系统对甲烷排放的动态影响。结果显示,绿肥种植年限和翻压量是决定甲烷排放强度的两大核心因素,二者共同解释了甲烷排放变异的78.4%。

研究进一步发现,绿肥通过改变土壤中甲烷产生菌与甲烷氧化菌的丰度比,实现对甲烷排放的精准调控。随着绿肥种植年限增加,这一比值呈显著下降趋势,表明土壤微生物群落逐渐向“低排放”状态演变。

“这一发现揭示了绿肥影响甲烷排放的生物学机制。”曹卫东解释,“长期绿肥轮作可能通过提供稳定碳源、调节土壤通气性及pH值,促进甲烷氧化菌的繁殖,从而加速甲烷的氧化过程。”

基于长期监测数据,研究团队构建了绿肥轮作与甲烷排放的定量关系模型。预测结果显示,在我国南方地区,约76%的稻田通过连续15年实施绿肥轮作,可实现甲烷排放的有效控制。这一结论为制定区域化农业减排策略提供了关键参数。

(中国农业科学院农业资源与农业区划研究所供图)

网友评论

网友评论