科技日报记者 洪敬谱

9月4日—5日,在安徽合肥召开的第三届深空探测(天都)国际会议上,中国探月工程总设计师、深空探测实验室主任兼首席科学家吴伟仁院士作了题为《中国小行星探测与防御》的主旨报告,首次全面阐述我国小行星探测与防御体系构想,并向国际伙伴发出合作倡议。

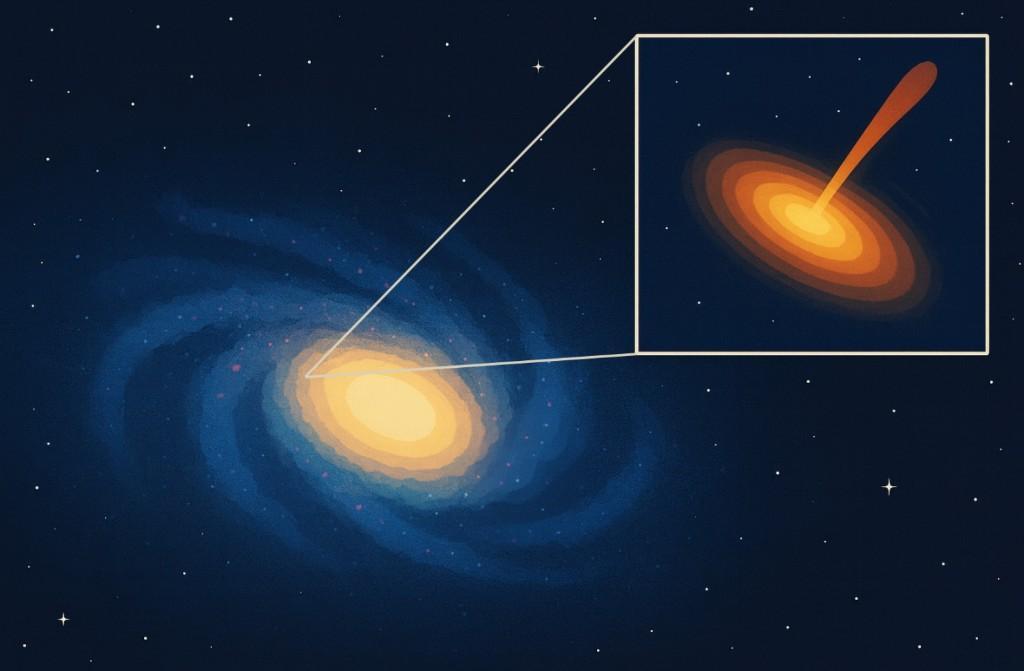

小行星作为太阳系形成与演化的“活化石”,不仅具有重要科研价值,更富含铁、镍、铂族金属及水冰等战略资源,经济潜力巨大。与此同时,近地小行星撞击被国际公认为威胁人类生存的二十大灾难之首,探测与防御工作刻不容缓。

目前国际主要航天国家已开展10余次小行星探测任务。美国已构建起以地基为主、天基为辅的监测预警网络,日本、欧空局等国也在该领域取得显著进展,并证实动能撞击技术可有效改变小行星轨道。

吴伟仁指出,该领域关乎地球安全与人类福祉,工程体系构成复杂、产业经济潜力巨大、在轨实施技术难度大、适宜开展国际协作。近年来,国家航天局相继启动了近地小行星探测计划和小行星防御等工程论证和实施,明确提出“论证建设近地小天体防御系统”。5月29日,天问二号探测器成功发射,目标是对近地小行星2016HO3进行采样返回,其后对主带彗星311P开展伴飞探测。

我国科学家提出从三方面构建防御体系:首先建立天地一体化协同监测预警系统,形成多功能协同的地基监测网,构建具备数据汇集、编目更新和风险研判能力的综合服务系统;其次发展“动能撞击为主、多技术互补”的在轨处置能力,建立近地小行星防御任务库,实现“发现即有预案、风险即能应对”;最后规划实施“伴飞+撞击+伴飞”演示验证任务,通过天地联合观测,准确评估撞击效果。

此外,小行星资源开发利用是深空探测重要方向,也是未来太空经济核心支撑。随着空间核能源、量子技术、具身智能等新技术不断取得突破,将大力推动小行星资源开发利用走向智能化、低成本、商业化运营模式,成为深空经济的重要组成部分。

小行星探测、防御和资源开发对于全人类具有深远战略意义,也是国际社会的广泛共识。吴伟仁向全球伙伴发出合作倡议,在地面联合监测、联合研制与载荷搭载、数据与成果共享等方面开展积极合作,携手共进,建设小行星防御体系,发展深空经济,保护地球家园。

网友评论

网友评论