科技日报记者 王春

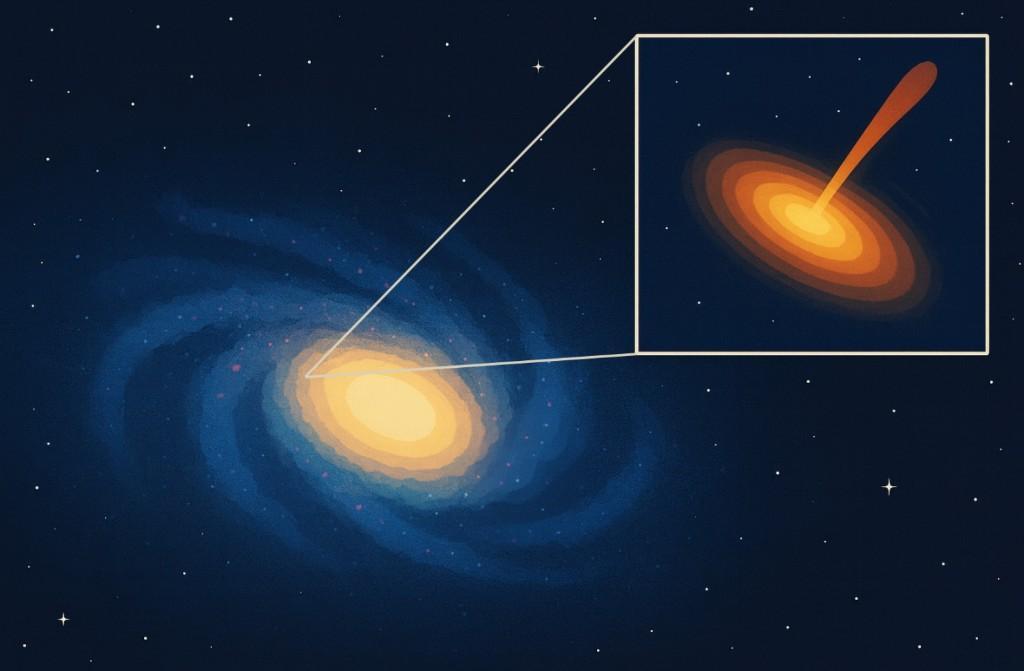

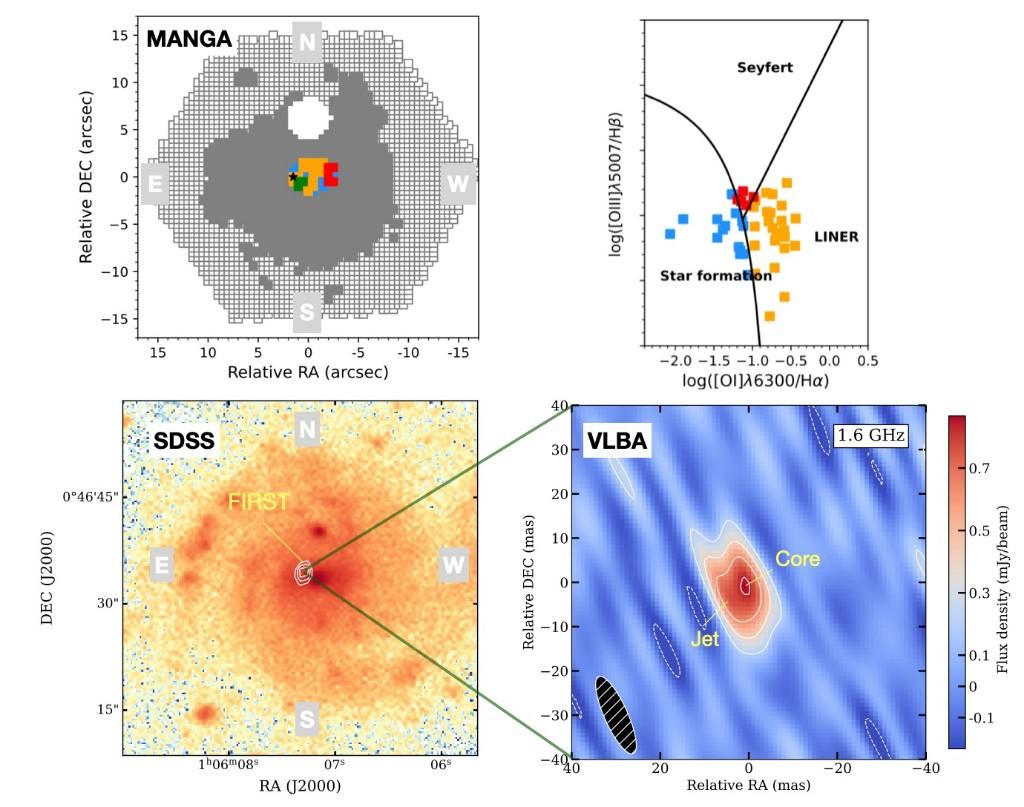

在传统印象中,大质量黑洞往往“盘踞”在星系中心。然而,中国科学院上海天文台科研人员在一个距离地球约2.3亿光年的矮星系里发现了一个“不安分”的黑洞,它没有待在星系核心,而是偏离中心近1千秒差距(约3千光年),并且喷射出射电喷流。这一近邻矮星系中的“离核、原位吸积、带喷流”黑洞,是目前红移最低、证据最扎实的案例之一。这项发现进一步强化了“黑洞增长并非仅限星系中心”的认识,也为理解早期宇宙中超大质量黑洞的快速生长提供了新视角。相关成果于9月5日在线发表在《科学通报》(《Science Bulletin》)期刊上。

在我们习惯的宇宙图景里,黑洞常被视为星系的“心脏”。但越来越多的观测表明,某些黑洞并不老老实实地待在星系中心,而是偏离核心,在星系盘或外侧边缘地带“游离”。这类天体被称为“流浪黑洞”,就像迷路的旅人,在宇宙中四处游荡。

为什么要在矮星系里找它们?矮星系质量小、演化历史相对简单,它们就像“宇宙化石”,保存了早期黑洞成长的线索。

这项研究让“流浪黑洞”从理论猜想变为直接观测。随着下一代望远镜到来,“迷途黑洞”或许不再罕见——未来,极大口径光学望远镜将能精确测定矮星系的光学中心和结构,深度获取高分辨率光谱,分辨弱或被掩蔽的AGN特征,发现更多离核或游离黑洞候选体,扩展样本规模。

网友评论

网友评论