科技日报记者 张盖伦

一场持续数月的学术论争,以感叹号收尾。9月15日,国家文物局举行新闻发布会,确认近来引起广泛讨论的“青海刻石”确为秦代刻石,定名为“尕日塘秦代刻石”。

2025年6月,《光明日报》刊发中国社会科学院考古研究所研究员仝涛撰写的《青海黄河源发现秦始皇遣使“采药昆仑”石刻:实证古代“昆仑”的地理位置》。该文指出,青海省玛多县海拔4300米的扎陵湖北岸存有一处秦代摩崖石刻题记,内容或与秦始皇向昆仑山寻觅仙药有关。

该文章立即引发了各界关注,考古、书法、地质等不同领域专家参与讨论,辩论石刻真伪。

与此同时,国家文物局也于第一时间安排中国文化遗产研究院、青海省文物考古研究院组建工作专班,调集石质文物保护、秦汉考古、古文字学和书法篆刻等领域专业人员集中科研攻关,两次赴现场调查,获取了石刻本体与赋存环境等科学数据,组织多学科专家两次召开论证会,多角度论证形成专家意见。

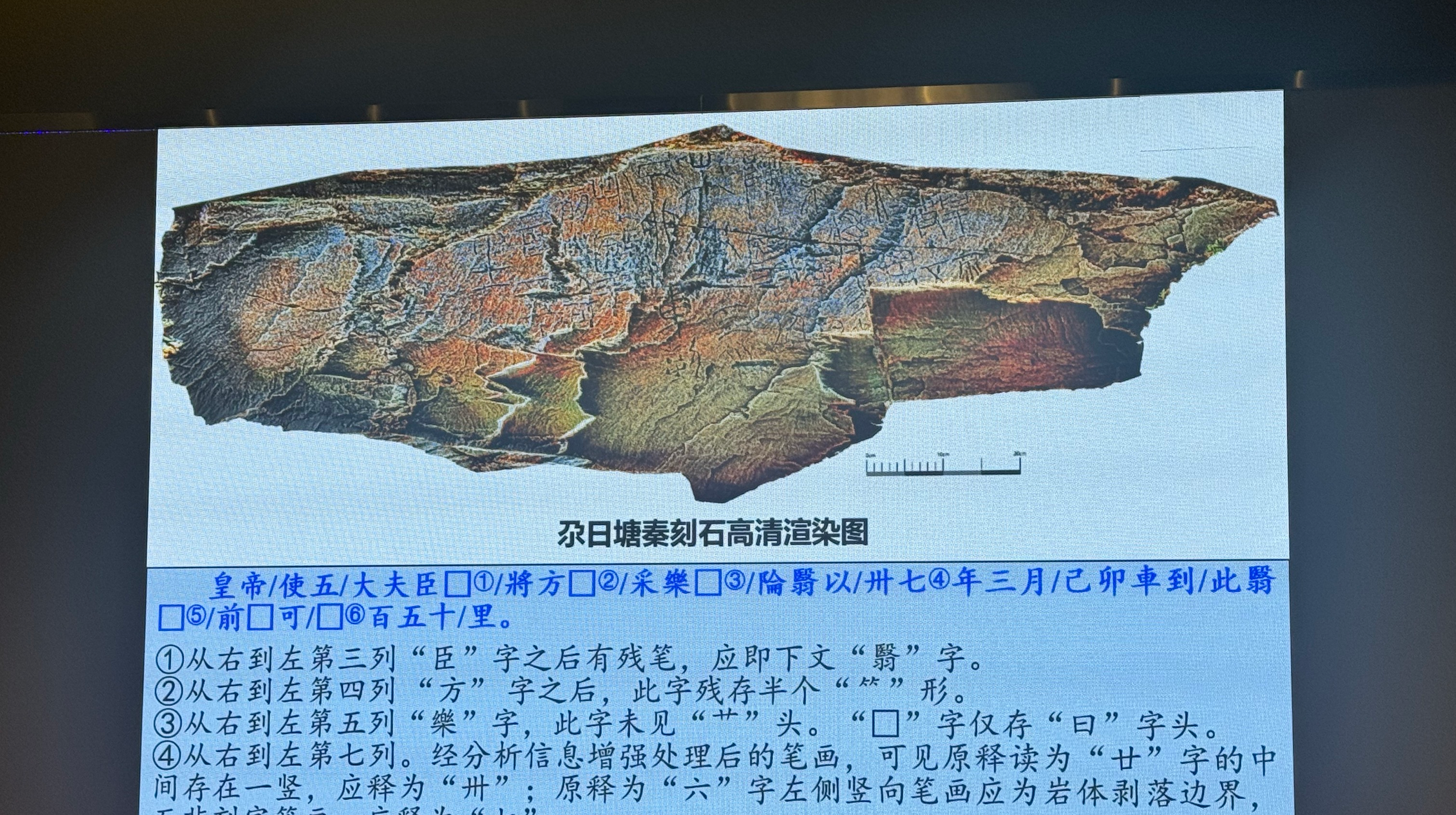

尕日塘清代刻石位于青海省果洛藏族自治州玛多县扎陵湖乡卓让村,刻石上全文共12行36字,外加合文1字,共37字,文字风格属秦篆。

中国文化遗产研究院副院长李黎两次率队前往位于无人区的刻石地所在地,用科技手段对其进行深入研究。

团队采用高精度信息增强技术采集刻石文字信息,并在此基础上,逐一对刻石文字进行提取分析,采用微距摄影技术,对刻痕微观特征进行了数据采集。根据文字提取结果,刻石文字具有显著的“因形布字”特点,文字风格统一,属典型秦篆。

曾有人质疑,石刻位于高海拔高寒区域,历经千年岁月,理应风化严重,为何字迹依然清晰?

秘密就藏在刻石本体及其所在地环境中。

刻石凿刻在2.5亿年前沉积形成的石英砂岩的一处节理面上,刻石面向东南,背山面水,刻石遭受风蚀和光照高温辐射影响相对较弱,利于长久保存。

研究团队用岩石薄片鉴定方法,确定刻石岩性为“中细粒长石石英砂岩”。他们采用细观实时加载-图像观测与采集试验系统对刻石的力学强度进行了测试,结果表明岩石的单轴抗压强度平均值约为48MPa;团队还采用岩石磨蚀伺服试验仪测试了样品的耐磨性,结果表明磨蚀指数为3.7,属于高磨蚀性岩石——这是刻石历经自然风化尚能保存至今的关键因素。

它有无可能是后人伪作?

李黎指出,在刻石刻痕特征方面,团队采用微距摄影技术采集刻石文字笔画的刻痕特征,对刻字笔画的深度、宽度、截面积进行统计分析。结果表明,刻痕宽度均匀。刻痕中可见凿刻顿挫产生的显著痕迹,存在刻痕顿挫的笔画占比约80%,证实了刻石系采用平口工具,斜方直接入石刻制而成。

他们还采用便携式荧光光谱仪对刻石表面及刻痕内部的元素进行检测。结果表明,刻字区域和非刻字区域的元素成分差异较小,且均未检出钨、钴等金属元素,排除利用现代合金工具凿刻的可能。

团队采用自动矿物电镜分析了刻石的风化程度。结果表明,刻字表面和刻石表面非刻字区均含有绿泥石、伊利石等风化次生矿物,证明刻字区域和非刻字区域均经历了漫长的风化作用,形成了成分和结构类似的风化层,以此可排除其为现代新刻的可能。

国家文物局文物古迹司司长邓超指出,国家文物局始终坚持以科学、客观的态度来看待考古新发现。他也向近期所有以严肃认真的学术态度撰写文章、参与讨论的专家学者致以感谢。“这些深入探讨,促使我们从多学科、多角度来思考问题、认识问题,用科学精神、科学方法来解决问题,从而形成客观、科学的研究结论。”邓超说。

邓超强调,“尕日塘秦刻石”是第四次全国文物普查重要成果,刻石与扎陵湖关联形成文化景观,整体保存基本完好,文字多数清晰可辨,因刻石中年月日俱全,不见于文献记载,是我国目前已知唯一存于原址且海拔最高的秦代刻石。其矗立河源,补史之缺,意义重大,具有重要的历史、艺术和科学价值。

目前,国家文物局指导青海省文物行政部门,已将刻石核定公布为县级文物保护单位,划定了保护范围和建设控制地带,视同全国重点文物保护单位进行保护管理。

据了解,国家文物局将以第四次全国文物普查成果为基础,围绕扎陵湖、鄂陵湖区域,组织开展区域性考古调查,全面掌握周边文物遗存分布,努力取得更多新成果、新进展。

网友评论

网友评论